「2024年以降も伸びる業界はどこだろう?」

「将来性のある企業に転職したいから、これから伸びる業界を教えて!」

2022年も新型コロナウイルス感染者の増加で、医療が逼迫する時期がありました。しかし前年と比較すると、徐々に収束していく気配が見られました。

そして2023年5月8日より、新型コロナは季節性インフルエンザと同様「5類」に移行。これにより、移動制限の緩和や経済の回復に期待が集まります。

一方で、円安による物価上昇で打撃を受ける業界も多々。そのため、2024年以降も伸びる業界に注目が集まります。

そこで本記事では、2024年版のこれから伸びる9つの業界、今後危ない業界を紹介。転職を考えている方は参考にしてみてください。

※記事内の情報は2024年3月執筆時の内容です。最新情報は公式サイト等でご確認ください。

この記事の目次

これから伸びる業界のポイント【2024年版】

2024年以降も伸びる業界を予測するためのポイントは、以下の2つ。

- コロナ禍の変化がプラスに働いている

- ITトレンドにマッチしている

それぞれ解説します。

この記事もオススメ

コロナ禍の変化がプラスに働いている

2023年は新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き、徐々にコロナ前の生活に戻るような兆しも見られたように思います。一方で、コロナ禍を機に働き方を大きく変えたケースも多々。

このようなコロナ禍における変化に対応し、追い風に変えた業界が2023年も伸びる可能性が高いでしょう。具体的には、以下のような変化です。

- 巣ごもり消費

- 新型コロナウイルス対策

- リモートでの仕事や授業

それぞれ深掘りします。

この記事もオススメ

巣ごもり消費

外出を控えて自宅で過ごす人向けの巣ごもり消費に関連したサービスや商品は、需要が大きく拡大しています。

例えば、EC・物流・ゲーム・メディアなどが、この巣ごもり消費の恩恵を強く受けている業界といえるでしょう。

また、自宅で飲食店の味を楽しみたいという人が、フードデリバリーサービスを利用する機会も増えています。

新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルス対策に関連した業界は、2024年も依然として伸びる可能性があります。

実際、変異株の感染も全世界で拡大しており、マスクや消毒液といった医薬品、ワクチン容器、医療機器を製造するメーカーは、2024年も好調な業績が見込めるかもしれません。

また、マスクによる肌荒れや消毒液による手荒れの発生から、間接的に化粧品やスキンケアに関連した業界も好調です。

リモートでの仕事や授業

テレワーク(リモートワーク)やオンライン授業を導入する企業や学校が増加しました。

そのようなリモートに関連した商品やサービスは、2024年以降もニーズが高い状態が継続するでしょう。

また、インターネットに接続する時間が増えたことで、サイバーセキュリティに関連したサービスにも関心が高まっています。

この記事もオススメ

ITトレンドにマッチしている

2024年の伸びる業界を予想する上では、ITトレンドとマッチしているかも重要。

ITはIT業界だけでなく、幅広い業界において事業にインパクトを与えています。

実際、2023年のITトレンドだった生成AI・DX・メタバース・Web3.0などのテクノロジーは、既存のビジネスに進化や変革を少なからず与えました。

また、ITの進歩によって、新たなビジネスも生まれるでしょう。これらを踏まえると、将来性も加味して伸びる業界であるか判断することが重要です。

この記事もオススメ

これから伸びる9つの業界【2024年版】

2024年版のこれから伸びる業界は、以下の9つです。

- IT業界

- 電子部品・半導体業界

- エンタメ業界

- EC業界

- 倉庫・物流業界

- 医療業界

- フードデリバリーサービス業界

- 農業業界

- 宇宙開発業界

この記事もオススメ

IT業界

2023年に伸びる業界として紹介したIT業界は、2024年以降も成長するでしょう。

IT業界は、企業のDX導入に見られる通り、業界をまたいで影響を与えており、ほかの伸びる業界とも関連性が強いです。

いち早く伸びる業界を知りたいと考えているのであれば、幅広くIT関連の情報を集めてキャッチアップを継続するとよいでしょう。

また、経済産業省の『IT人材需給に関する調査(2019年3月)』によれば、日本のIT人材不足は2030年には最大約79万人に上るという試算を出しました。

こうしたことからも、IT人材の創出は日本の重要な課題であり、ITエンジニアになりたい人にとってはチャンスともいえるでしょう。

ITエンジニア業界に転職した人たちのリアルな声は「【114人に独自調査】ITエンジニアは楽しい?きつい?やりがいや未経験転職での年収の変化も公開」にまとめています。

ITエンジニア業界に興味のある方は参考にしてみてください。

また、プログラミング学習を始めたいと思っている方に向けて、以下の記事では独学での学習の始め方や挫折せずに進める方法を紹介しています。

プログラミング独学の始め方!初心者が基礎から学ぶための入門方法・勉強法や壁の乗り越え方さらに以下では、IT業界の中で特に成長が著しい「サイバーセキュリティ」と「デジタルマーケティング」について紹介しましょう。

サイバーセキュリティ

Grand View Researchによると、2019年に1,566億ドルであったサイバーセキュリティ市場。

その後、2023年から2030年にかけて年率約12.3%で成長し、2023年には約5,007億ドルに達すると予測。

コロナ禍において、リモートで仕事や授業を受ける人が増え、2023年もインターネットのトラフィックが大幅に増加。

インターネットに接続する機会が増えたことで、サイバー攻撃も拡大・複雑化しています。

今後は、セキュリティリスクを加味して、自宅から仕事のネットワークにアクセスする際に対策を取ることが求められるでしょう。

そのため、サイバーセキュリティに関するソリューションを提供する企業は、今後伸びる可能性が高いです。

この記事もオススメ

デジタルマーケティング

スマホやパソコンといったデバイスや、インターネットを利用するすべてのマーケティングが含まれる、デジタルマーケティング。

これは、SNS・電子メール・CRM・デジタルサイネージ・IoT・フィンテック・ビッグデータなど、デジタルデータを活用したマーケティングを指します。

デジタルマーケティングは、IT業界の中でも成長が著しい分野であり、特にWeb広告・動画広告の成長は2024年以降も継続するでしょう。

この記事もオススメ

電子部品・半導体業界

電子部品・半導体業界は、IT社会を支える重要な役割であること、コロナ禍による生産ラインの減少なども相まって、2022年も依然として供給不足に陥るほどでした。

さらに、2022年2月末頃から勃発したロシアによるウクライナ侵攻の影響で、半導体・電子部品関連の供給不足は継続しました。

2023年は緩和してきたものの、世界的な需要と不安定な世界情勢も相まって、2024年以降に再び半導体不足に陥る可能性も否定できません。

引き続き2024年以降も、スマホ・PC・5G・リモート・自動車関連などを中心に、IT社会の中心として発達していくでしょう。

日本の半導体産業は世界と比較してやや遅れ気味ですが、成長著しい業界なので今後の経営拡大や企業努力に期待したいところです。

この記事もオススメ

エンタメ業界

動画・マンガ・音楽・ゲームなどをコンテンツとして扱うエンタメ業界は、2024年もさらなる成長が期待されている業界です。

近年は、音楽やアニメなどのサブスク配信が主流となり、世界中に発信できるプラットフォームがそろい、世界に向けて日本のコンテンツを輸出する動きが活発化。

ここでは、その中でも特に伸びると思われる、「動画配信サービス」「ゲーム」の2つをピックアップして紹介します。

この記事もオススメ

動画配信サービス

2023年も、これまでの外出自粛やステイホームの流れで自宅で過ごす時間が増え、エンタメ系のサブスクの利用者は堅調でした。

その中でも、Netflix・Amazon Prime Video・Hulu・Disney+といった動画配信サービスが人気を集めました。

例えば、Netflixはコロナ禍でユーザーが増えたこと、2023年も実写版ドラマ『ONE PIECE』や『サンクチュアリ -聖域-』などの質の高いオリジナルコンテンツの充実などで、株価は堅調。

2024年以降も、各社ユーザー数の伸び悩みが心配されるものの、オリジナルコンテンツや人気作品のラインナップなどで注目されるでしょう。

ゲーム

動画配信サービスと同じように、自宅で過ごす人が増えた恩恵を受けたのがゲーム業界です。

newzooの『Global Games Market Report 2023』によると、2023年の世界のゲーム市場収益規模は約1,840億ドルで、前年比で+0.6%という結果。

VRゲームやメタバースなどの注目される技術が一般化されつつあり、今後も明るい話題が多くなると予想されます。

実際、オンライン上での人との交流・暇つぶし・現実逃避・eSportS市場の活況などの影響から、ゲームをプレイする人が増加しています。

また、2021年初頭に賑わい始めた「NFT(Non Fungible Token)」も追い風。

DappRadarのレポートによると、2021年7〜9月期のNFT取引高が、106億7,000万ドル(約1兆1945億円)と驚異的な伸びを見せました。

2022年のレポートでは勢いが失速したものの、NFT取引量は前年と比較して約2倍に増加。

2023年はNFT市場はやや落ち着きを見せているものの、NFT技術を取り入れたゲームも注目されており、2024年以降も目が離せません。

この記事もオススメ

EC業界

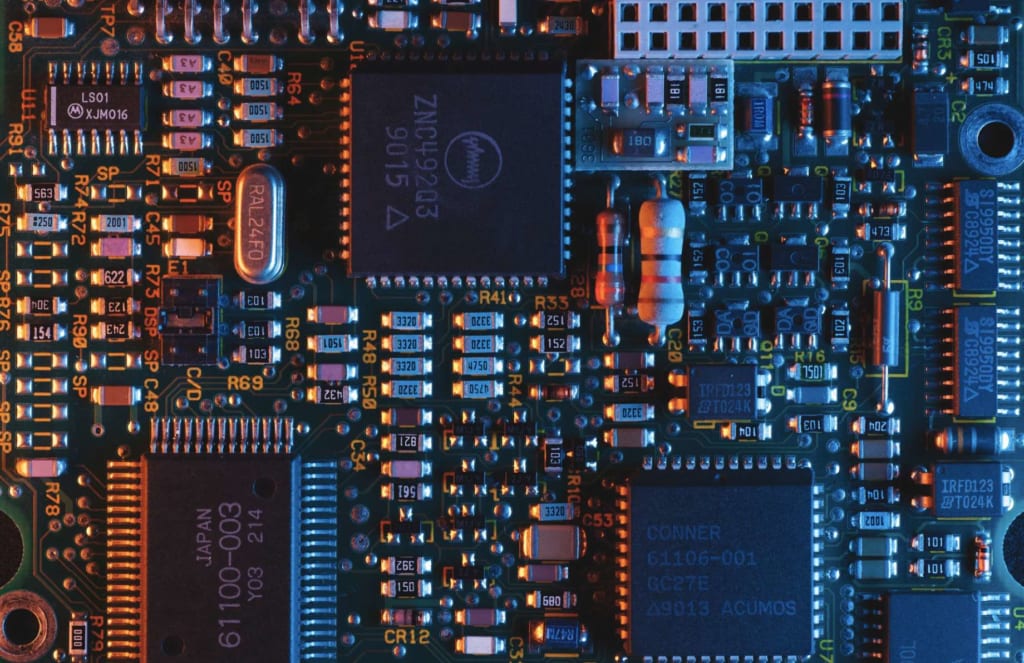

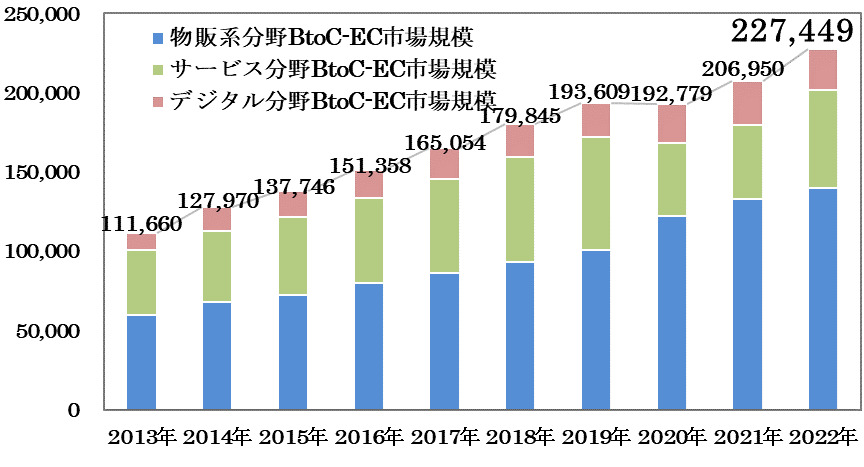

出典元:METI/経済産業省

EC業界は、コロナ禍における巣ごもり需要を支える業界。

経済産業省によると、日本の商取引における2022年のEC化率は、BtoC-ECが9.13%、BtoB-ECが37.5%でいずれも増加傾向でした。

2022年のBtoC-EC市場規模は、デジタル系分野で市場規模がマイナスだったものの、物販系・サービス分野系はプラスに成長。特に2022年は外出需要が戻ってきたことで、サービス分野系が大幅に回復しました。

このような傾向から、2024年以降もECの利用者は増え、生活に身近な日用品や食品といったEC化率が低かった分野も伸びるでしょう。

また、EC業界は購入側だけでなく、販売側にも変化を与えています。例えば、ShopifyやBASEといったサービスを利用して、自社ECサイトを出店するという動きが活発になることも十分に考えられるでしょう。

倉庫・物流業界

2024年以降も拡大が続くと予想されるEC業界に伴い、倉庫・物流業界も追い風に乗ってさらに盛り上がるでしょう。

また、倉庫・物流業界はITの導入によって、生産性の向上が見込まれている業界。宅配便の純粋な数の増加とIT化によって、さらに成長か加速する可能性は高いでしょう。

さらに、ドローン配達や自動運転技術なども、生産性の増加・効率化を進めるはずです。

一方で物流業界では、ドライバーの年間時間外労働が960時間に制限される、いわゆる「2024年問題」に対する対処が求められています。

これにより、宅配ドライバーの労働環境の改善や業務のDX導入による効率化などが課題。2024年以降の倉庫・物流業界は改革が進んでいくと予想されます。

参考元:知っていますか?物流の2024年問題 | 全日本トラック協会

この記事もオススメ

医療業界

医療業界は、「ヘルスケア」や「ワクチン関連事業」を中心に、テクノロジーの導入も相まって2024年以降も伸びる業界といわれています。

ヘルスケア

ヘルスケアは、GAFAも積極的に投資を行っている分野であり、2024年以降も引き続き成長が期待される分野です。

例えば、Googleは2022年10月には医療機関向けのAI技術である「Medical Imaging Suite」を発表し、医療業務の生産性向上に期待が持てます。

参考元:グーグルが医療機関のデータ分析を支援する「AIツール」を発表 | Forbes JAPAN

また、Appleは、iPhoneやApple Watchなどを基盤にヘルスケア事業に取り組んでいます。

さらに、Amazonは「Amazon Pharmacy」、Meta(旧Facebook)は「Preventive Health」などのヘルスケアサービスを開始。

日本では、2023年1月26日より、電子処方箋の運用が開始されました。これにより、オンライン診療や処方箋配達の推進、調剤業務の効率化なども期待できるでしょう。

この記事もオススメ

ワクチン関連

新型コロナウイルスのワクチンに関連する分野は、軒並み株価が上昇しており、世界的に関心が高まっています。

アメリカのファイザー社やモデルナ社を始めとした製薬企業が開発を続けている、新型コロナウイルスのワクチン。2023年には、新型コロナとインフルエンザの混合ワクチンの開発にも各社が取り組んでいます。

またワクチン開発に伴い、ワクチン輸送の冷却ボックスを提供しているツインバード工業や医療流通のメディパルなどの企業の株価が上昇したのも記憶に新しいです。

さらに、2021年10月には、イギリスのグラクソ・スミスライン社が開発したマラリアワクチンを、WHOが初めて承認・推奨したことが話題となりました。

日本では、武田薬品工業が開発したデング熱ワクチン「QDENGA」が2022年8月にインドネシア、12月にはEUで承認。

2023年3月にはブラジルで承認され、世界で毎年1億〜4億人が犠牲になっているデング熱の救世主として注目されています。

フードデリバリーサービス業界

出典元:ICT総研

フードデリバリーサービス業界は、日本での本格的な成長が見込まれている注目の業界。

実際、ICT総研の『2021年 フードデリバリーサービス利用動向調査』では、2023年には約6,800億円に拡大すると予測しました。

実際、「密な状況を避けて手軽に外食の気分を味わいたい」「外出する手間を省きたい」などの考えから、利用する人は堅調でした。

また、2021年にはUber Eatsが全都道府県にサービス展開を果たしました。2024年3月中には、人手不足の解消に伴う自律移動型ロボットによるデリバリーサービスも開始するとのこと。今後も伸びる業界として目が離せません。

農業業界

農業においては、AIやドローンを駆使したスマート農業が進んでいます。

農業とテクノロジーを組み合わせた「アグリテック」は、日本における労働人口の低下、農業の担い手不足を解決する鍵として2024年以降も注目。多くのIT企業がアグリテックにも取り組んでいます。

またEC業界との組み合わせ、生産者と消費者を直接つなげるD2Cサービスなどで、商品をアピールしやすい土壌が整いつつあります。

伝統あるブランド野菜が注目されているのも、テクノロジーの進歩による影響が少なからずあるでしょう。

日本の農業は、効率的に大量の農作物を栽培する大規模低コスト型、品質の高い農作物をファンにダイレクトに販売する小規模高付加価値型の2極化が進むでしょう。

昨今はフードロスなどの問題も叫ばれており、農業はこの問題解決にITを導入している傾向が見られます。

私たちと切っても切り離せない「食」を支える農業は、今後あらゆる形でサポートしていく流れが強まっていくことでしょう。

宇宙開発業界

宇宙開発業界は、世界をリードするアメリカを中心に成長著しい、これから伸びる業界。

例えば、イーロン・マスク氏が経営する宇宙開発企業の「Space X」は、2021年10月に評価額が100億ドルを突破、2023年12月時点では1750億ドル以上と驚異的。

参考元:スペースX評価額、26兆円以上に-インサイダー保有株売却を協議 – Bloomberg

世界中にインターネットを届ける「Starlink」計画も掲げており、2022年12月にはStarlink用の衛生54機を載せた「Falcon9」を打ち上げました。

日本ではすでに2022年10月にサービス提供を開始。最終的には、2027年までに1万2,000基以上の人工衛星打ち上げを計画する、要注目企業です。

さらに、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が創設した宇宙開発企業の「Blue Origin」は、2021年7月に初の有人宇宙飛行に成功。

このように、2024年以降も宇宙開発業界は進化していくでしょう。

今後危ない7つの業界【2024年版】

これから伸びる業界もあれば、衰退する業界も存在します。

2024年版の今後危ない業界は、以下の7つです。

- 飲食業界

- 金融業界

- アパレル業界

- 航空業界

- テレビ業界

- 士業業界

- 出版業界

この記事もオススメ

飲食業界

2020年に発令された外出自粛や緊急事態宣言によって全体的に低迷した飲食業界は、今後危ない業界の代表格です。

実際、飲食店の閉店は続いており、2020年は過去最多の閉店数に到達。その後も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による営業時間の短縮により、閉店する飲食店が相次ぎました。

2023年以降は、コロナから回復傾向にある一方で、円安による材料費が高騰しました。

その一方で、「食」は人間とは切り離せない存在ですから、フードデリバリー・サブスク・店舗運営の自動化などの導入により、新しいビジネスモデルが形成されています。

特にフードデリバリーサービスはIT化が顕著に進んでおり、世界中のあらゆるIT企業が出資している状況です。今後もよりサービスが発展していくことでしょう。

この記事もオススメ

金融業界

企業の倒産リスクの高まりや、消費や投資に対して慎重になる人が増えたことで、金融業界も今後危ない業界に位置付けられるでしょう。

金融業界の中でも、特に厳しいのは地方銀行です。マイナス金利の導入によって、地方銀行の収益は厳しくなり、コロナ禍で低金利の継続を余儀なくされ、赤字転落のタイミングが早まる可能性も。

また、FinTechによりPayPayなどの電子決済サービス、ブロックチェーン技術を活用した仮想通貨(ビットコイン)の市場規模が拡大しているのも見逃せません。

世界には「スーパーアップ」と呼ばれる、アプリひとつで支払いを含む生活に必要な活動が完結するアプリも登場してきています。

したがって、安定や高年収といったイメージがあった金融業界ですが、そのイメージは崩れつつあるのかもしれません。

この記事もオススメ

アパレル業界

アパレル業界は、外出自粛やリモートワークの定着の影響を受けて、スーツや外出用の衣服を購入する人が減少し、2024年以降も危ない業界として変革が急務です。

実際、コロナ禍はオンワードホールディングスやワールドといった大手企業もコロナのあおりを受けて赤字に転落したり、店舗の閉店や人員整理を行った企業も多く見られました。

その一方で、2024年もファストファッションを牽引する「ユニクロ」、データ分析による戦略的な経営で堅調な「ワークマン」など、力のある企業も存在します。

航空業界

航空業界は、コロナ禍でエアラインの需要の蒸発状態が継続し、2024年以降も危ない業界です。なぜなら、航空業界は人件費や機材関連費などの固定費のウェイトが大きく、売上が落ちると赤字に転落しやすいという性質があるからです。

実際、ANAとJALの国内大手2社は過去最大の赤字に直面しており、エアアジア・ジャパンが経営破綻するなど、倒産する航空会社も相次ぎました。

その一方で、2023年3月13日からは、機内でのマスク着用を個人の判断に委ねる方針に変更するとして話題に。

また、ANAは需要の揺り戻しに伴い、2023年4月入社以降の新卒社員の初任給を引き上げる方針を発表しました。このように明るいニュースも増えつつあり、2024年以降の航空業界の動向は注目です。

この記事もオススメ

テレビ業界

テレビ業界は、YouTubeなどの動画投稿サイトやSNSの発展などで若者のテレビ離れが深刻であり、今後危ない業界として挙げられます。

実際、2021年5月20日にNHK放送文化研究所が発表した『国民生活時間調査』によると、10代、20代の半数がほぼテレビを見ないという結果。

また近年は、テレビ番組の見逃し配信サービスの「TVer」や、インターネット限定のテレビ番組を配信する「AbemaTV」なども台頭してきました。これにより、リアルタイムでテレビを視聴する必要性もなくなりつつあります。

こういった背景からも、2024年以降もテレビ業界の衰退が見て取れるでしょう。

士業業界

士業業界とは、弁護士や司法書士に代表される、いわゆる「士業」と呼ばれる業界。

以前は年収も高く安泰なイメージが強かった士業業界も、テクノロジーの発展により今後危ない業界に位置付けられています。

実際、IT国家と呼ばれるエストニアでは、生活に関わる手続きがほぼインターネット上で完結するため、「税理士や会計士がいなくなった」ともいわれています。

また、日本は2021年9月にデジタル庁が新設されたことで、ITの導入がより進むでしょう。

IT技術がますます発展し、税制度の簡素化が進めば、税理士や会計士ができる仕事の範囲は狭まっていく可能性が高いです。

この記事もオススメ

出版業界

出版業界は、紙媒体から電子書籍への移行の流れから、今後危ない業界に挙げられます。

例えば、日本新聞協会の新聞の発行部数のデータによると、新聞発行部数は2004年時点で7,000万部以上なのに対し、2021年には初めて4,000万部を割りました。そして2023年の発行部数は、約3,304万部にまで減少。

また、公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所が発表した『日本の出版販売額』によると、電子書籍が拡大傾向なのに対して、紙媒体はゆるやかに減少しています。

伸びる業界で働くために役立つ資格・スキル

これから伸びる業界の企業に転職を考えているけれど、どのような資格やスキルを身につければよいかわからない人もいると思います。

本章では、転職を有利に進める上で役立つ、汎用性の高い資格・スキルを3つ紹介。

- IT系の資格

- 経理・経営系の資格

- 英語力

IT系の資格

10年先まで伸びると予想されているIT業界で働きたいのであれば、IT系の資格を取得するとスキルの証明になって有利。初心者でも取得しやすいのは、ITパスポートと基本情報技術者の資格です。

エンジニアとして転職を考えているのであれば、資格の取得よりもプログラミングスキルを身に付けることが効果的です。

プログラミングは独学でも学習可能ですが、効率的かつ転職に直結した実力を求めるのであればプログラミングスクールの受講をおすすめします。

またエンジニアとして働くことを想定していなくても、教養として学んでおくことは仕事をする上で大きなプラスとなるでしょう。

この記事もオススメ

経理・経営系の資格

会計・経理・経営・コンサルタント関連の資格は、どんな業界でも評価されやすいです。

今までに培ってきたスキルに経理や経営の知識をプラスすることで、携われる仕事の幅が大きく広がります。経理・経営系の資格は以下の通りです。

- 公認会計士

- 税理士

- ファイナンシャルプランナー

- 中小企業診断士

- 日商簿記検定

取得の難易度が高い資格もありますが、その分持っていると転職において大きなアドバンテージになるでしょう。

この記事もオススメ

英語力

伸びる業界で働く上で、英語力は基礎として身に付けておくとよいでしょう。

グローバル化が進み、海外進出する日本の企業も増えています。伸びる業界の企業であれば、日本だけでなく世界の市場をターゲットとしていることも少なくありません。

英語力が高い人材に対する企業のニーズは益々高まっています。

ビジネス用途としては、日商ビジネス英語検定や国連英検といった資格の取得がおすすめ。

またTOEIC・Linguaskill Business・GCASといったテストで、よい結果を残すことも英語力を証明する上で効果的です。

この記事もオススメ

転職活動を始める前に読むべき本5選

ここでは、これから伸びる業界で活躍できる人材を目指す方に向けて、転職活動を始める前に呼んでおきたい転職本の名著を5冊紹介します。

- 転職の思考法

- 採用側のホンネを見抜く超転職術

- ストレングス・ファインダー2.0

- 転職2.0

- 科学的な適職

転職の思考法

もしあなたが自分のキャリアプランに不安があるなら、まずこの本を読むことをおすすめします。

転職においては「思考法」が重要であることが、深く理解できます。

採用側のホンネを見抜く超転職術

採用をおこなう企業側の視点を理解する上で役立つ一冊です。

職務経歴書も書き方次第で随分違うことから、なんとなく書いてしまう部分も本書で見直すことができます。

ストレングス・ファインダー2.0

自己分析をおこなって、自分の強みを理解する上で役立つ一冊です。

強みの生かし方や、逆に自分の弱みをどのように克服するかを教えてくれます。

転職2.0

戦略的に転職を行なっていく上で、非常に参考になる1冊です。

市場価値を戦略的に上げていきたい方にはおすすめです。

科学的な適職

科学的に自分自身の適職を探したいのであれば、こちらの1冊がおすすめ。

どうやったら自分自身が幸せに働いていけるか考えるきっかけになるでしょう。

この記事もオススメ

転職を考えているなら2024年以降も伸びる業界を選ぼう

2024年版のこれから伸びる9つの業界、今後危ない業界を紹介しました。

転職を検討している人は、現状だけでなく将来の成長が期待される業界を選びましょう。

なぜなら、成長している業界は新たな技術が習得しやすい、高収入が期待できるといったメリットがあるからです。

また、倒産や閉店などが続いている苦しい社会の状況を踏まえると、伸びている業界は仕事を失いづらいことも魅力と言えるでしょう。

転職の難易度は上がっていますが、伸びている業界であれば優秀な人材を求めている企業も少なくありません。

これまでとは違う業界や職種へのチャレンジを考えている人は、必要なスキルと効率的なアプローチを見極めて、いち早く準備を始めることが大切です。

はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。