「会社でPDCAサイクルを回して目標管理をすることになった」

「PDCAサイクルは聞いたことがあるけど、やり方が分からない…」

「うまく回せるように、PDCAサイクルの具体例を参考にしたい!」

社会人ならば一度は耳にしたことがある、「PDCAサイクル」という言葉。

なんとなくイメージはつくけど、やり方が分からないという方は多いかもしれません。

そこで本記事では、社会人向けにPDCAサイクルをうまく回すための具体例を紹介します。

この記事の目次

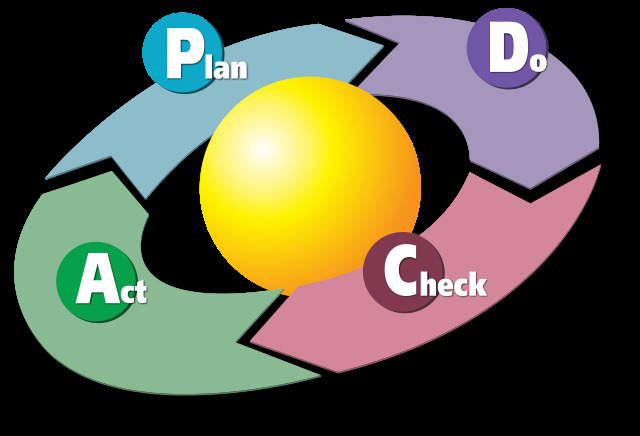

PDCAサイクルとは?

出典元:Wikipedia

PDCAサイクルとは、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」の頭文字を取ったビジネス用語です。

営業の売上目標や企業の業績向上を図る上で、PDCAサイクルという言葉がよく使われます。

そこで本章では、PDCAサイクルを構成する4つの要素について解説します。

計画(Plan)

「計画(Plan)」は、目標達成のためのプランニングを行うステップです。

計画は、できるだけ具体的であることが望ましく、期日や数値を設定することで制約が生まれ、そこから課題やとるべきルートが見えます。

計画で意識するポイントは、完璧な計画を立てようとしないことです。

もっとも、「間違えることこそPDCAサイクルを回す本質」でもありますから、あまり考えすぎないようにしましょう。

実行(Do)

「実行(Do)」は、目標達成の計画をもとに、実際の行動に移すステップです。

計画の段階で、課題を解決するための仮説が上がっているでしょう。

あとは、複数の「行動」に分けて具体的な「タスクレベル」に落とし込み、実行します。

タスクを設定する際のポイントは、「再現性があり具体的な行動」であること。

例えば、「フルマラソンのサブスリー達成」という目標に対して、「持久力をつける」では具体性に欠けます。

それよりも、具体的かつ再現可能な「毎朝5km走る」の方が望ましいでしょう。

この記事もオススメ

評価(Check)

「評価(Check)」は、実行内容の進捗を把握し成果を評価するステップです。

ここまで考えたことは、あくまで「仮説」に過ぎません。

仮説とは、「今ある情報の中で考えられる最適解」のことで、立てた仮説が本当に最適解だったかを評価する必要があります。

そこで、こまめに進捗を振り返って評価することで、「無駄な実行」を減らすのです。

改善(Action)

「改善(Action)」は、評価した内容をもとに改善を図るステップです。

「Do」と「Action」の違いが分かりづらい場合は、「調整する(Adjust)」と考える方が分かりやすいかもしれません。

改善(調整)すべきものは、以下の3つです。

- 目標(ゴール):情報収集と行動の結果、期日や数値目標を変更することもある

- 計画:行動・評価により、今まで見えなかった課題が現れることもある

- 行動:タスクの優先度や方法をより効果的なものに変える、軌道修正のイメージ

上記の通りで、改善を図ることで、徐々に効率的なPDCAサイクルが出来上がります。

この記事もオススメ

【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます

・ChatGPTの基本的な使い方がわかる

・AIの仕組みがわかる

・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。

今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼

https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson

PDCAサイクルの具体例【営業マン編】

本章では、売上成績に悩む営業マンが、新規受注件数を増やそうとPDCAサイクルを活用する事例を紹介します。

この記事もオススメ

計画(Plan)

計画(Plan)では、目標達成までの計画を、以下のように立てていきます。

| ①期限と目標の定量化(具体的な数字にする) |

|

| ②現状(スタート地点)とどれくらいギャップがあるか |

|

| ③ギャップはなぜ発生しているのかを考える |

|

| ④優先的に解決すべきものは何か(優先度の低いものは外す) |

|

| ⑤課題をKPI化(達成度がわかるように) |

|

| ⑥解決策(仮説)を考える |

|

行動(Do)

行動(Do)では、以下の手順でタスクを設定し行動に移します。

| ①解決案(仮説)→DOの形に |

|

| ②優先順位をつける |

|

| ③達成率を具体的にする |

|

| ④タスクに落とし込む |

|

評価(Check)

評価(Check)では、行動に対する評価を行います。

| ①ゴールの達成率を調べる |

|

| ②計画の達成率を調べる |

|

| ③DOの達成率を調べる |

|

| ④できなかった原因を突き止める |

|

改善(Action)

改善(Action)では、評価した結果をもとに改善案を考えます。

| ①評価の結果を踏まえ、改善案(仮説)を考える |

|

| ②改善案に優先順位をつけ実行する |

|

以上が、PDCAサイクルをうまく回すためのステップです。

重要なポイントは、スタートからゴールまでの計画をしっかり立てること。

計画の方向性が正しければ、無駄な行動を取る失敗が少ないでしょう。

PDCAサイクルの具体例【企業編】

本章では、『無印良品』を展開する「株式会社 良品計画」における、PDCAサイクルの回し方を事例として紹介します。

- 紙の量(資料)を減らした

- 共通マニュアルを増やした

- マニュアルがハイペースで更新される仕組み作り

- PDCAサイクルを回した結果

この記事もオススメ

紙の量(資料)を減らした

- 計画:「会議に出す資料はA41枚」のルールを策定

- 行動:社内で実行

- 評価:会議時間が短縮

- 改善:さらに紙の削減を進行

当時、業績不振だった良品計画には、「紙をたくさん使う文化」がありました。

これは、「資料を作りこみ」を意味しており、資料作りや会議に時間や人員を費やした結果、実行力が弱くなっていたのです。

松井氏は、こうした社内の状況を分析し、「行動力が弱い原因は、長いばかりでメリットがない資料」に原因があると考えました。

つまり、「紙の量と実行力は反比例する」と仮説を立てたのです。

共通マニュアルを増やした

- 計画:社員共通マニュアルを作成

- 実行:全社員にノウハウを共有、全スタッフが同水準のサービスを提供可能に

- 評価:マニュアルの精度を都度更新し、有益なノウハウを随時共有

- 改善:どの店舗でも高水準のサービス提供が可能に

当時の良品計画の業務は、ほとんどマニュアル化されていませんでした。

そこで、松井氏は「手元にデータを残していると、培ったノウハウが本人しか分からない」「その結果サービスの質が低下する」という仮説を立てます。

そして、共通のノウハウをまとめたマニュアルを増やしたのです。

具体的には、経理などの業務マニュアルを「業務基準書」、店舗業務を「店舗用マニュアル」として一括化し、マニュアルに沿って進めれば良い仕組みを作りました。

その結果、あらゆる国内外の店舗で、高水準のサービス提供が可能になったのです。

マニュアルがハイペースで更新される仕組み作り

良品計画のマニュアルは、社員の提案や日々の業務から感じていること(評価)が、マニュアルに反映される(改善)仕組みを取っています。

PDCAサイクルでは実行したあとも、随時評価と改善を繰り返します。

具体的には、良品計画では「業務基準書は3カ月に1回、店舗用マニュアルは1カ月に1回更新」というルールを設定。

そして、店舗用マニュアルは「1度に全体の1%を更新する」という徹底ぶりで、マニュアル更新は店舗スタッフを含めた社員の意見により行われるのです。

マニュアル更新が円滑に進むように、社員や店舗スタッフは、日々の業務で「もっとこうした方が良いのでは」と思ったことを社内ネットワーク上に書き込めます。

このように、社員1人1人が当事者意識を持って提案し、問題点を直ちに改善できる仕組み作りができたことで、PDCAの「改善」がうまく機能しているのです。

PDCAサイクルを回した結果

良品計画は1989年に創業、設立10年目の1999年には、「売上1,000億円・利益136億円」をあげるほどに急成長しました。

しかし、ユニクロ・ニトリ・ダイソーなどのライバル出現の影響もあり、2001年には約38億円の赤字に転落。

こうした業績不振に陥った中、2001年に社長に就任したのが、「松井 忠三(まつい ただみつ)」氏です。

松井氏の組織改革テーマは「実行力の強化」、「常に行動し、試行錯誤し、改善を繰り返す」というPDCAサイクルの考え方そのものでした。

そして、大きな組織改革の結果、6年間で売上1.5倍、利益72億円にまで回復させました。

この記事もオススメ

PDCAサイクルを回すメリット

本章では、PDCAサイクルを回すメリットを3つ紹介します。

- 成長速度を上げるため

- 不安の原因を取り除くため

- 継続的な成長を促す

成長速度を上げるため

PDCAサイクルを通して、成長速度が飛躍的に上がるというメリットがあります。

例えるなら、PDCAを回さない人は、地図を持たずに気の向くままに歩いているようなもの。

一方、PDCAを回す人は、正確な地図を持ち、最短ルートを模索しながら歩いています。

両者を比較して、目的地にどちらが早く着くかは自明でしょう。

この記事もオススメ

不安の原因を取り除くため

不安の原因を取り除き、前を向いて問題に立ち向かう原動力となるのも、PDCAサイクルを回すメリットです。

目標や課題に挑むとき、不安を感じ手を止める原因は、おもに以下の3つです。

- ゴールが見えない

- 道が見えない

- 手段が分からない

これらを前にすると、精神的に落ち込んだり不安に感じるかもしれません。

しかし、PDCAサイクルでゴールを設定し、その道筋を明確にする、そして解決策を実行すれば、冷静に打開策を考えられるため、不安を打ち消せるはずです。

この記事もオススメ

継続的な成長を促す

PDCAサイクルは目標達成後も評価と反省を元に、新たな計画を立てて回していきます。つまり継続的な取り組みなので、PDCAを通して継続な成長を促すのです。

社会人として一人前になるには、常に仕事の中で課題を見つけ解決し、それを糧として次につなげていくのが筋道。これを助けるPDCAサイクルは重要なフレームワークです。

現代社会はテクノロジーの進歩も相まって変化が激しいこともあり、常に意欲的かつ積極的に学び続けることが求められます。

こうした取り組みをサポートするPDCAサイクルの活用は大きなメリットになるでしょう。

PDCAサイクルがうまく回らない理由

本章では、PDCAサイクルがうまく回らないおもな理由を4つ紹介します。

- 計画があいまい

- 計画に時間をかけすぎる

- 評価と改善が抜けている

- 改善を焦りすぎる

計画があいまい

PDCAの成果は、計画をしっかり立てることができたかどうかに大きく左右されます。

PDCAサイクルをうまく回せない人に多い特徴としては、「願望」で計画を立てていること。つまり、あいまいな解決策を立てていることが問題です。

あいまいな計画でPDCAサイクルを回すと、何を評価し、どう対策すればよいか分からない状況になるでしょう。

PDCAを上手に回せる人は、現状や行動の結果を「分析」してから計画を立てます。こうすることで、現実的なタスクに落とし込める計画を立てられるのです。

計画に時間をかけすぎる

計画に時間をかけすぎるのもよくありません。

なぜなら、分析と計画を入念にしすぎた結果、実行に移せなくなることもあるからです。

実際、ビジネスにおける課題や解決策は、時代とともに日々変化します。そのため、評価している間に、原因や課題そのものが変わることもあるでしょう。

計画はあくまで「仮説」なので、「間違って当然、当たればラッキー」くらいの心構えで回すのがコツです。

この記事もオススメ

評価と改善が抜けている

PDCAサイクルがうまく回らない人の特徴として、進捗の振り返り習慣がないことも。

つまり、PDCAの「CとA」が抜けているのです。

「CとA」が抜けると、「結果を分析して改善案を立てる」ことができないので、いつまで経っても目標に近づけません。

また、うまくいった場合も振り返りを忘れてしまいがちで、「なぜうまくいったのか」を評価しなければ、その解決策に再現性はありません。

つまり、他の問題が出たときに、対応できなくなってしまうのです。したがって、実行の結果に関わらず、振り返りを忘れないようにしましょう。

改善を焦りすぎる

改善を焦りすぎるのも、PDCAサイクルがうまく回らない原因。

これは、「とにかく行動が第一」という人によく見られる傾向です。

行動力はもちろん重要なものの、結果に固執するあまり、PDCAの「PとC」が抜けています。

この場合、本来の効果的な施策が打てず、「はじめに考えた計画の方向性は正しかったのかどうか」も分かりません。

そのため、精度の高い計画を立てる方法がノウハウとして身につかないので、うまくいっても再現性に欠けます。

PDCAサイクルでは、「行動の結果は全てデータとして蓄積する」という考え方が重要です。

したがって、結果が出ないことをあまり重く受け止めず、時間がかかるものは、進捗を見極めながら着実に実行しましょう。

PDCAサイクルの回し方のコツ

本章では、PDCAサイクルの回し方のコツを3つ紹介します。

- 目標を明確にする

- 進捗を記録する

- 原因を深掘りする

目標を明確にする

1つ目は、「目標を明確化すること」です。

目標の明確化のメリットは、「挫折を防ぐ」「計画を立てる指針になる」の2つ。

目標が明確だと、モチベーションを維持でき、途中で挫折する事態を防げます。

また、「外国人とビジネス英会話ができるようになりたい」という明確な目標があれば、「TOEICで800点取る」のように、具体的な指針を立てられます。

この記事もオススメ

進捗を記録する

2つ目は、「PDCAサイクルの進捗状況を記録すること」です。

行動の進捗や結果をこまめに記録する習慣をつけると、うまくいった場合はそのノウハウを、失敗した場合はそのパターンや原因を、データとして蓄積できます。

つまり、理論的な仮説検証ができるので、目標達成の確率が高くなるでしょう。

また、進捗状況を見える化することで、現状を客観的に把握できるのもメリットです。

この記事もオススメ

原因を深掘りする

3つ目は、「原因を深掘りする」です。

原因を深掘りする具体的な方法としては、「WHYを5回繰り返す」が効果的です。

例えば、「論理的な本を1章読み、次の日の商談で実践する」が達成できなかったとします。

ここで、以下のように「WHY(なぜ)」を繰り返し自問自答します。

- なぜ商談で実践できなかったのか?:本を読まなかったから

- なぜ本を読まなかったのか?:本を読む時間がなかったから

- なぜ本を読む時間がなかったのか?:残業をしていたから

- なぜ残業をしたのか?:報告書の作成に手間取ったから

- なぜ報告書の作成に手間取ったのか?:テンプレがないから

上記のように原因を深掘りすると、原因の本質が見えるでしょう。

この記事もオススメ

PDCAサイクルのコツがつかめる本3選

本章では、PDCAサイクルを回すコツがつかめる本を3冊紹介します。

- 鬼速PDCA

- 無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい

- PDCAプロフェッショナル―トヨタの現場×マッキンゼーの企画=最強の実践力

この記事もオススメ

鬼速PDCA

野村証券の営業マンとして活躍した著者ならではの「PDCAの極意」がまとめられています。

「問題を因数分解する方法」やキャパオーバーを防ぐ「工数棚卸しシート」の書き方など、非常にレベルの高い応用的な技術が網羅されています。

PDCAサイクルをしっかりと身につけたい方の1冊目としておすすめです。

この記事もオススメ

無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい

無印良品で採用されている仕事術のノウハウを解説する1冊。

「報連相は必要ない」「知恵は他社から借りる」など、常識を打ち破る仕事術を紹介。

社内で実施した施策の具体例やルールなどは、日々の業務や目標達成の参考になるでしょう。

PDCAプロフェッショナル―トヨタの現場×マッキンゼーの企画=最強の実践力

「PDCAの精度の高さ」や実践に即した効果的な方法を解説する1冊。

トヨタのグループ企業の豊田織機製作所やマッキンゼーを経験した著者だからこそいえる、「PDCA」の本質が記載されています。

PDCAサイクルを回して目標達成の足掛かりにしよう

PDCAサイクルをうまく回すための具体例を紹介しました。

PDCAサイクルは一見すると複雑で、いきなりやろうと思っても途中でつまずきやすいです。

しかし、1つずつ手順に沿って実施すれば、誰でも簡単にできます。

具体例をぜひ参考にしていただき、PDCAサイクルを回して目標達成に向かって進みましょう。

この記事もオススメ

はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。