「スマホやパソコンの『OS』とは一体何のことだろう?」

「『OS』はよく聞くけど、言葉の意味を聞かれるとうまく答えられない…」

「初心者にも分かるように、OSとは何かを教えて!」

スマホやパソコンを使っていると、よく「OS」という言葉を見かけると思います。

しかし、改めて「OSとは?」と聞かれると答えられない方は多いでしょう。

そこで本記事では、初心者向けにOSの意味を例え話を使って分かりやすく解説します。

この記事もオススメ

この記事の目次

OS(オペレーティングシステム)とは

出典元:Wikipedia

本章では、OSの意味について解説します。

- OSは「基本ソフトウェア」のこと

- OSを例えるなら「机で仕事をする人」

- 「応用ソフトウェア」とは

OSは「基本ソフトウェア」のこと

OSとは、「オペレーティング・システム(Operating System)」の略で、パソコンを操作したり、アプリを使ったりするための土台となる「基本ソフトウェア」です。

以下、OSの意味を解説した引用文を掲載します。

OSとは、ソフトウェアの種類の一つで、機器の基本的な管理や制御のための機能や、多くのソフトウェアが共通して利用する基本的な機能などを実装した、システム全体を管理するソフトウェア。

上記の通りで、OSの仕事は「端末全体の管理・制御」であり、ユーザーがパソコンやスマートフォンを簡単に操作できるように、重要な役割を果たしています。

この記事もオススメ

OSを例えるなら「机で仕事をする人」

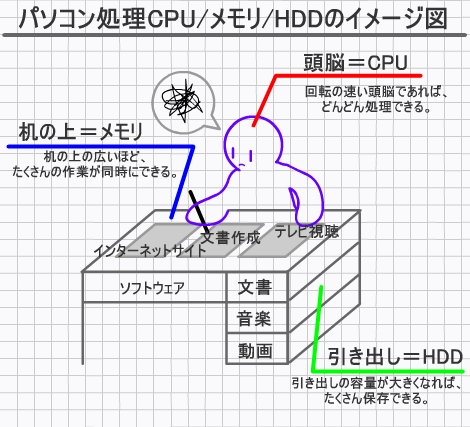

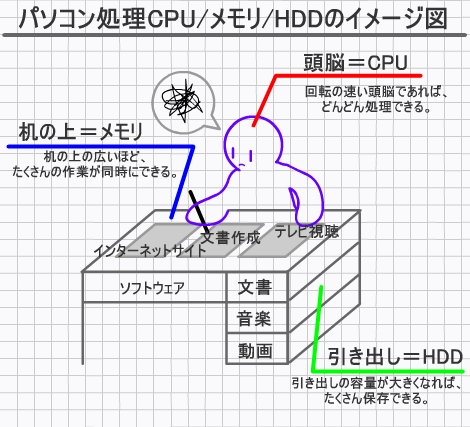

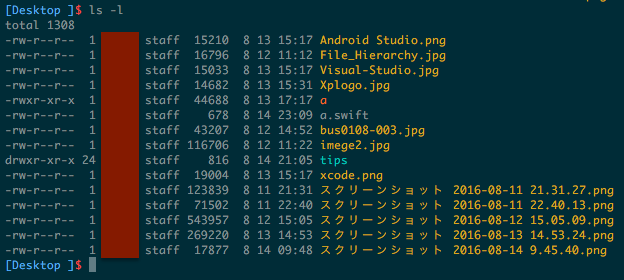

出典元:パソコン選びのチェックリスト

OSの意味を理解する際は、例えを用いると分かりやすいです。

パソコンを「仕事部屋」とすると、OSやほかの要素を例えると以下の通りです。

- OS:机で仕事をする人

- CPU(中央処理装置):人間の脳

- メモリ:机

- HDD・SSD(記憶装置):机の引き出しや本棚

- ファイル:机の上にある文書

- 文書の編集ソフトなど:鉛筆などの文房具

「応用ソフトウェア」とは

基本ソフトウェアであるOSがあるということは、「応用ソフトウェア」も存在します。

例えば、Word・Excel・Google Chromeなどで、ユーザーが普段よく使うソフトウェアが応用ソフトウェアに該当します。

そして、応用ソフトウェアは、基本ソフトウェアの機能をもとに作られているのです。

この記事もオススメ

OSがなかったらどうなる?

「パソコンは、ソフトが無ければただの箱」

宮永好道(みやなが よしみち 1930-1999)出典元:宮永好道 – Wikipedia

上記の言葉にある通り、OSを搭載していないパソコンは電源を入れても何も表示されず、キーボードから文字を打ち込むこともできません。

つまり、ユーザーが当たり前のように使用しているパソコンやスマートフォンといった端末は、OSが入っていなければ、ただの空の箱と同じです。

パソコンやスマートフォンといった端末は、OSがインストールされて初めて使えるようになり、自由に操作することができます。ここでいう操作の例は以下のようなものです。

- キーボードやマウスからの入力を受け付けて画面に出力する

- メモリの使用状況を管理する

- CPUを効率的に使用できるように制御すること

ちなみに、ソフトウェアという特性上、1台のパソコンに複数のOSを入れることもでき、パソコンの起動時にOSを選択することも可能です。

OSの役割

OSのおもな役割は以下の5つです。

- タスク管理

- メモリの管理

- ファイルの管理

- 周辺機器(デバイス)の管理

- APIの提供

タスク管理

OSは端末が行う仕事の管理を行う役割があり、タスクを行う順番を決定したり、タスクをこなすのに必要なメモリ、CPUなどを割り当てます。

タスクは直訳すると「仕事」で、端末にとっての仕事とは、アプリケーションの実行や、キーボードやマウスからの入力の処理が挙げられます。

マルチタスクとは

例えば、Wordで文章を書きながら、ほかのウインドウでGoogle検索ができるのは、2つのタスクを実行できるような機能がOSに備わっているからです。

この機能のことをマルチタスクと呼び、最近はマルチタスク可能なOSが主流です。

この記事もオススメ

メモリの管理

メモリを仕事部屋に例えるならば、机に該当します。

仕事をする上で、机が広ければ広いほど捗りますし、同時にできる仕事も増えるでしょう。

このように、メモリが大きいほどマルチタスクに強く、処理能力が向上するのです。

ちなみに、メモリ管理はタスクにメモリを割り当てるだけではなく、タスクが終わった後のメモリの開放、すなわち仕事が終わった後の後片付けも含まれます。

この記事もオススメ

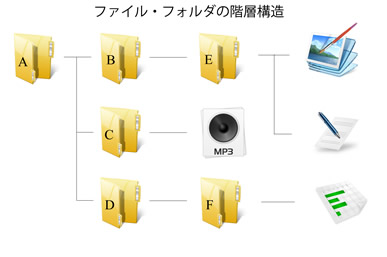

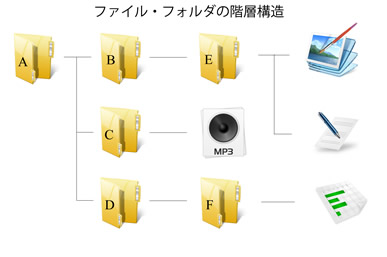

ファイルの管理

ファイル構造を管理するのもOSの機能の一つです。

Windowsではエクスプローラー、MacではFinderを使うと、端末に保存してあるフォルダ・ファイルを確認できます。

この記事もオススメ

周辺機器(デバイス)の管理

周辺機器とは、キーボード・マウス・プリンタ・ディスプレイ・外付けハードディスクなどの、端末本体に接続するハードウェアのことです。

そして、OSはキーボードやマウスからの入力を処理しプリンタやディスプレイに出力したり、外付けハードディスクに書き込む際に発生する細かいたくさんの作業を、一手に引き受けます。

つまり、OSはハードウェアとパソコンをつなぐ架け橋なのです。

この記事もオススメ

APIの提供

APIは「Application Programming Interface」の略称で、アプリケーション(ソフトウェア)を作るときに利用できる機能と方法をまとめたものです。

例えば、Windowsソフトを作る場合、「ウィンドウ」や「フォント」を使いますが、作るたびに一から用意するのでは非常に手間がかかります。

しかし、APIの提供により、ウィンドウやフォントが最初から使えるので、開発者は必要な機能の開発に集中できるでしょう。

以上のように、さまざまなソフトの共通機能を提供をすることがOSの役割です。

この記事もオススメ

OSの種類

OSには、以下のような種類があります。

| 端末の種類 | おもなOS |

| パソコン |

Windows |

| macOS | |

| Linux | |

| Chrome OS | |

| スマートフォン | Android |

| iOS | |

| スマートウォッチ | watchOS |

| WearOS | |

| タブレット | Android |

| iPad OS |

本章では、パソコンやスマートフォンで使われている代表的なOSを紹介します。

パソコンのOS

パソコンで使われている代表的なOSは、以下の3つです。

- Windows

- macOS

- Linux

Windows

OSの中でも世界中で広く知られて使われているWindows。

ビル・ゲイツによって開発され1985年にMicrosoft社が発表しました。

パソコンのOSではシェア約90%を占めています。

Windows 98、Windows2000、WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7、Windows8、Windows10、Windows11と次から次へと新しいOSを発信しています。

この記事もオススメ

macOS

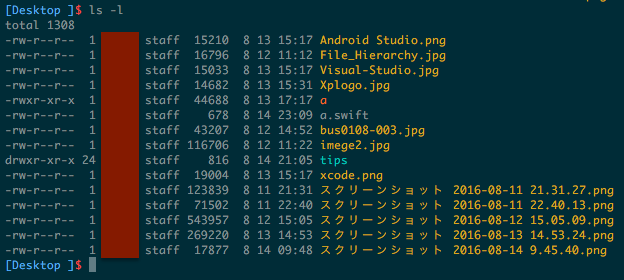

macOSは、Windowsの次に世界で広く使われているOSで、1984年にApple社が開発。

当時のOSは、上記画像のようにテキストベースのCUIが主流で、すべての操作をコマンドで手打ちしなければならず、一般ユーザーにとっては使いにくいものでした。

そのような時代に、macOSは初めてGUIを搭載したOSとして登場し話題となりました。

つまり、今となっては主流の「マウスを使ってアイコンをクリックして操作ができる」ようにした革新的なOSなのです。

この記事もオススメ

Linux

Linux は Windows 、macOSに次いで、世界で広く使われているOSです。

Linuxの特徴は、無償で配布されていることと、自由にカスタマイズができること。

また、自分がカスタマイズしたものを再配布することもできます。

しかし、Linuxを使いこなすには専門的な知識が必要で、OSの学習用で使う方も多いです。

この記事もオススメ

スマートフォンのOS

スマートフォンで使われている代表的なOSは以下の2つです。

- iOS

- Android

また、Huaweiの独自OS「HarmonyOS」というOSもあります。

iOS

iOSは、iPhone専用のOSで、直感的な操作で使いこなすことができる扱いやすさが特徴です。

iOSアプリケーションは、おもにSwift・Objective-Cなどで開発されています。

この記事もオススメ

Android

検索エンジンで有名なGoogle社が無償で提供しているOSです。

iOS以外のスマートフォンのOSは、ほぼAndroidといっても過言ではありません。

Androidアプリケーションは、おもにJava・Kotlinなどで開発されています。

この記事もオススメ

OSの選び方

パソコンには大きく分けてWindows・macOS・Linuxがあると説明しました。

これらを選ぶ際のポイント簡単に紹介すると、以下の通りです。

- Windows:なるべくコストを抑えたい、PCゲームで遊びたい、Microsoft製のソフトウェア(Word/Excelなど)を使いたいなど

- macOS:Appleデバイスと連動して使いたい、Apple製のソフトウェアを使いたい、外出先や移動中にも使いたいなど

- Linux:キーボード操作をメインにしたい、プログラミング専用で使いたい、色々カスタマイズをしたいなど

上記の通りで、初心者はWindowsPCやMacBookなどがおすすめです。

OSのバージョンを確認する方法【Windows・Mac】

WindowsとMac別でOSのバージョンを確認する方法について簡単にまとめます。

WindowsでのOSバージョンの確認方法は以下の通りです(Windows10の場合)。

- 「Windowsキー」を押下あるいはスタートメニューを表示

- 「設定→システム→バージョン情報(詳細情報)」の順に選択

- 「デバイスの仕様」でお使いのWindowsのバージョンが32bitか64bitか確認できる

- 「Windowsの仕様」でお使いのWindowsのエディションとバージョンを確認できる

詳しい確認方法は、Microsoftの公式サポートページも参考にしてみてください。

MacでのOSバージョンの確認方法は、画面左上のアップルアイコンから「このMacについて」を選択すればOKです(macOS Catalinaの場合)。

OSの意味を理解してIT知識を深めよう

初心者向けにOSの意味・OSの役割・OSの種類などを解説しました。

OSの役割をまとめると、以下の5つです。

- タスク(ジョブ)管理

- メモリの管理

- ファイルの管理

- 周辺機器(デバイス)の管理

- APIの提供

OSがないと、パソコンのすべての機能を自分で実装しなければなりません。

OSの意味を理解して、パソコンやスマートフォンの仕組みやIT知識を深めましょう。

この記事もオススメ

はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。