特殊な技術により、運動中に摂取することで脂肪燃焼効果が期待(=company)

ターゲットは週末や仕事終わりに週2・3回スポーツをしている社会人で、ジムでの筋トレやランニングなどを行っている(=customer)

競合製品Bはカロリーゼロであることを宣伝してヒットした(=competitor)

あなたも年収アップを実現しませんか?

経験や年齢、性別に関わらず、多くの方がエンジニア転職を実現しています。

卒業生は、転職後1~3年で平均年収144万円UP!

さらに、仕事の満足度や自由度も向上。

市場価値を上げたい方、自由に働きたい方は、ぜひお気軽に無料カウンセリングにご参加ください。

更新: 2023.12.07

「問題解決フレームワークを活用したいけど、何を使えばよいのだろう?」

「仕事での問題点を解消し、業務を効率化したい」

「上司としてチームや事業の問題解決をして成果を出したい」

仕事では個人レベルから部門・企業レベルまで、大小さまざまな問題があります。

そしてビジネスの現場では、問題解決をサポートする「フレームワーク」を活用します。すると情報を整理・分類化できるので、思考が整理されて業務効率が上がるのです。

そこで本記事では、ビジネスの問題解決に役立つフレームワークを紹介します。またフレームワーク作成におすすめのツールや問題解決を学べる本も合わせて紹介。

ビジネスパーソン必見の内容ですので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

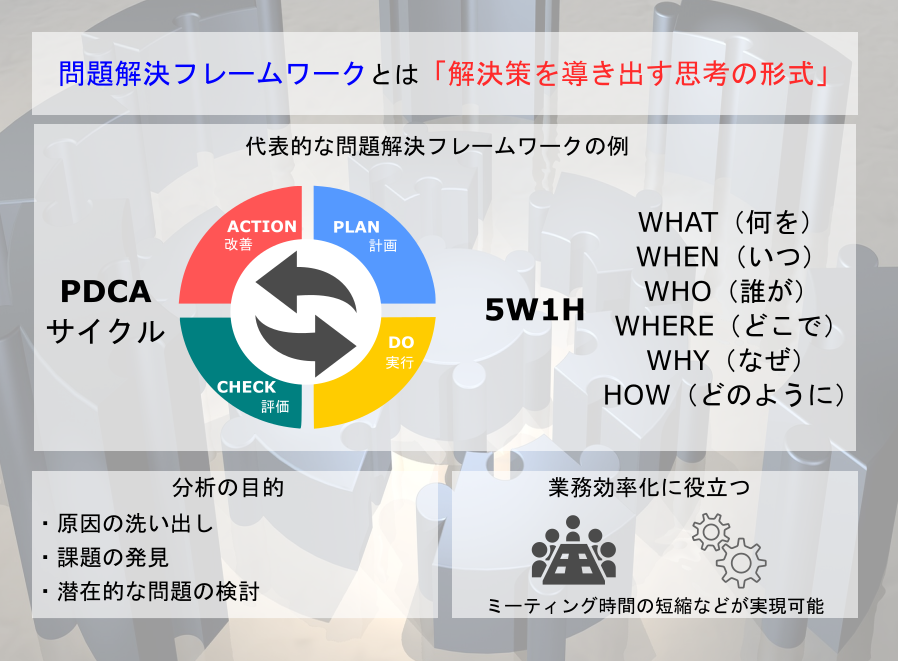

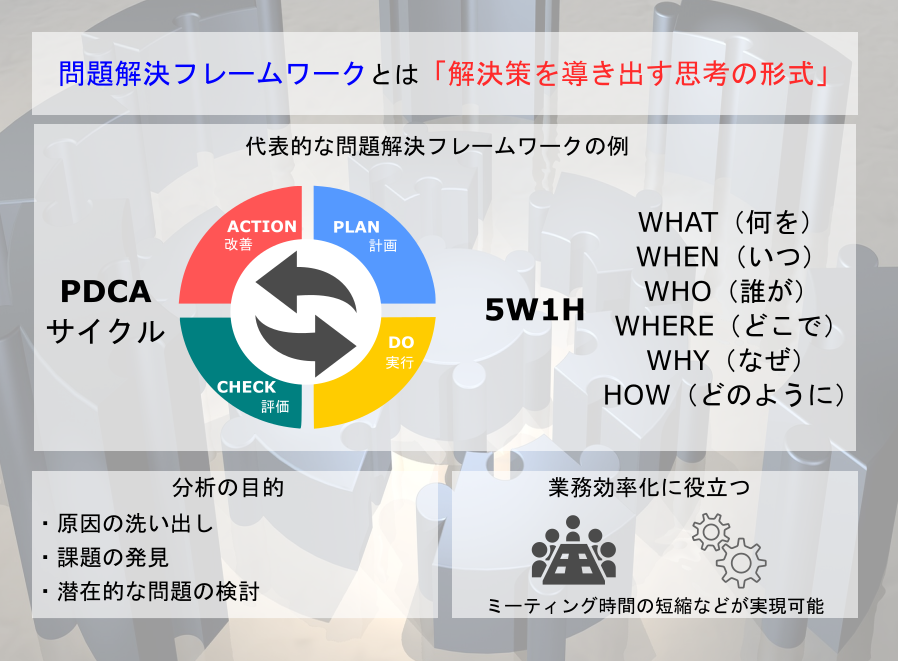

問題解決フレームワークとは、問題の解決策を導き出すのに役立つ思考の形式のこと。

ただ闇雲に考えるのではなく、フレームワークに従い順序立てて物事を考えることで、論理的に問題の本質を見つけ、的確な解決策を導き出せるのです。

問題解決フレームワークでは、原因の洗い出し・課題の発見・課題解決のための最適なプロセスのほか、課題解決の障壁となる事象などを分析します。

既存の問題の解決策だけでなく、将来起こり得る問題や潜在的な問題に対しても有効な手段。業務効率化や会議時間の短縮を目的としても活用されています。

この記事もオススメ

問題解決フレームワークを活用すると、ロジカルシンキングにつながります。

ロジカルシンキングとは、ある1つのテーマについて考えるとき、それを構成する要素や関連するものを重複なく、漏れもないように考えること。

その際のポイントは「MECE(ミーシー)」を意識することです。MECEとは「お互いに重複がなく、全体に漏れがない」という、以下の言葉の頭文字を合わせたもの。

物事をフェーズや要素に分けて整理するフレームワークは、MECEに考える手助けとなります。

この記事もオススメ

フレームワークの作成はあくまで分析に過ぎません。

大切なのは、分析した結果をふまえて行動することです。

何のためにフレームワークを活用するのかを理解し、フレームワークを作った後は必ず実行するように徹底しましょう。

この記事もオススメ

問題解決フレームワークには、分析対象や場面によっていくつかの種類があります。

本章では、ビジネスに役立つ問題解決フレームワーク21選を4つのカテゴリに分けて紹介。

ケースに合わせて活用してみてください。

生産性向上におすすめの問題解決フレームワークは、以下の4つです。

チームリーダーとして、他のメンバーや部下の業務効率やチームパフォーマンスを向上させたい場合は、上記のフレームワークを活用してみてください。

フレームワークを活用することで、各自が自分の仕事の問題点を洗い出し、作業のスピードアップや少ない作業で大きな成果を導き出す方法を発見できます。

フレームワークに従って思考・分析を繰り返すことで、新しく問題が発生した場合でも自身で解決できるでしょう。

この記事もオススメ

ロジックツリーとは、現状に対して「Why?(なぜ?)」と質問を繰り返し、その答えを並べていく、問題の根本的な原因を分析するフレームワークです。

また、発見した課題に対して「How?(どうやって)」を繰り返すことで、最適な改善策を探るフレームワークとしても活用できます。

企業でも現状分析・課題発見のためにロジックツリーを導入している事例は多く、新入社員の研修でも、ロジカルシンキングを鍛える目的で活用されることも。

シンプルに「なぜ」を繰り返すだけなので、誰でも使える汎用性の高さが魅力です。

この記事もオススメ

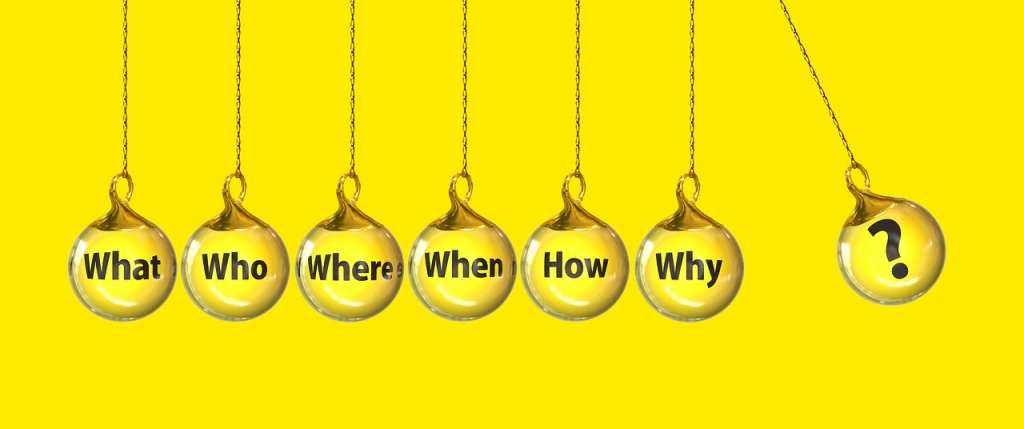

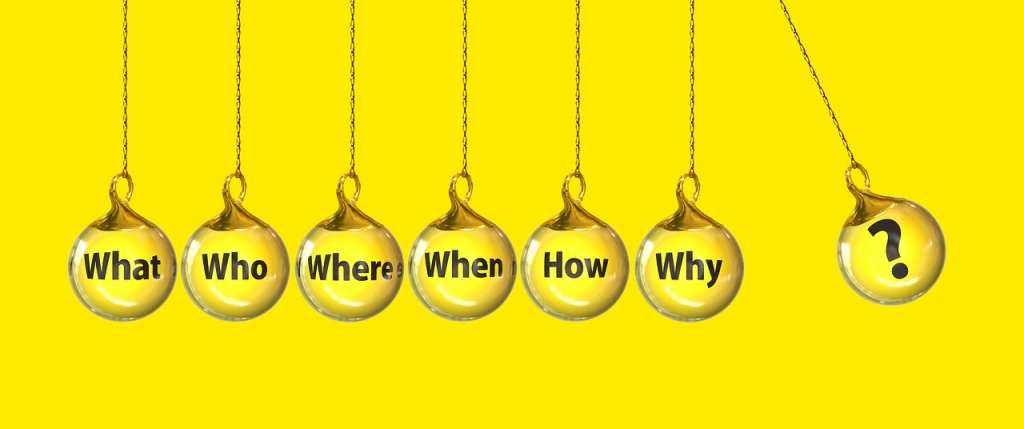

5W1Hとは、以下の6つの言葉の頭文字を取った言葉です。

英語の授業で聞いたことがある方も多いかもしれません。話や文章の内容は、5W1Hを意識すればわかりやすく相手に伝わります。

会社の事業や企画のペルソナを設定する上でも活用できる、シンプルなフレームワーク。

この記事もオススメ

6W3Hは、5W1Hに以下の3つを付け加えたものです。

ビジネスでは商品の数や価格、コストなども考えるべき重要な要素。

5W1Hが新聞やWeb媒体の記事などを構成するのに向いている概念に対して、6W3Hはビジネスにおけるメールや報告書の作成に向いています。

5W1H・6W3Hを意識することで、相手とのコミュニケーションロスを防ぎ、より円滑に物事を進められるでしょう。

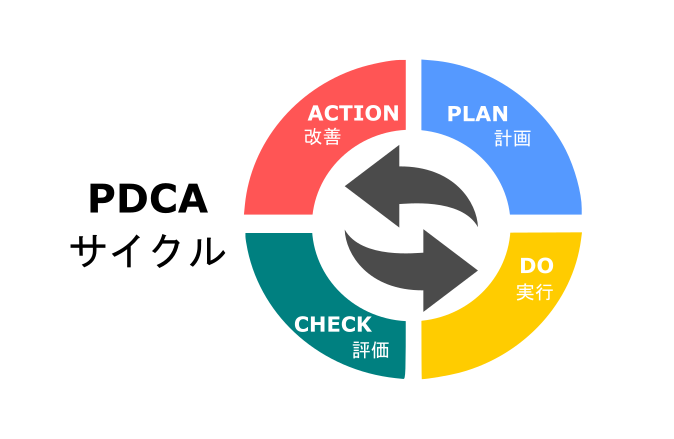

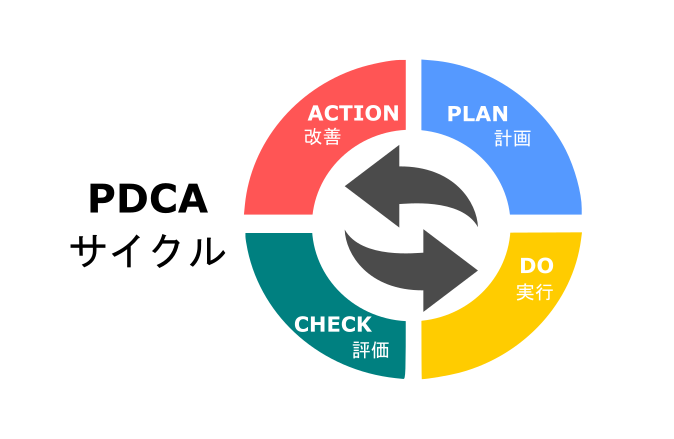

PDCAサイクルとは、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉です。

上記の各フェーズを繰り返していく(PDCAサイクルを回す)ことで、事業・業務のパフォーマンスが洗練されていくとされています。

PDCAの考え方はビジネス界隈では非常にポピュラーな考え方であり、すべてのビジネスパーソンがおさえるべきフレームワークです。

またスポーツや勉強でもPDCAサイクルを回せば、効率よく成果を最大化できます。

この記事もオススメ

企業分析におすすめの問題解決フレームワークは、以下の8つです。

就職・転職活動時の企業分析にもおすすめ。

この記事もオススメ

3Cとは、以下の3つの言葉の頭文字を取った言葉です。

上記の3つの観点から、自社の戦略を見直し問題や課題を発見する手法です。

具体的には、以下のように考えます。

例えば「自社製品のスポーツドリンクAの売上を増加させたい」としましょう。

これを3C分析を用いて考えると、以下のような感じです。

特殊な技術により、運動中に摂取することで脂肪燃焼効果が期待(=company)

ターゲットは週末や仕事終わりに週2・3回スポーツをしている社会人で、ジムでの筋トレやランニングなどを行っている(=customer)

競合製品Bはカロリーゼロであることを宣伝してヒットした(=competitor)

上記のように情報・状況を整理すると、そこから「ダイエット目的でスポーツ中の大人をターゲットに販売促進キャンペーンを実施」といった戦略を立てられます。

3C分析の考え方は将来の目標設定にも応用が可能。販売戦略を考えるマーケティング担当者は、必ず身につけるべきフレームワークです。

ファイブフォース分析とは、5つの脅威(Force)に着目して分析するフレームワークです。

5つの脅威(Force)とは、具体的には以下の5つ。

収益に影響する5つの要素を分析することで、会社や業界が置かれている状況、より利益を生み出すための問題・課題、将来性などを見極めます。

経営資源の投入先や業界の収益構造を分析することに適しており、新規事業の担当者やスタートアップ企業の経営者は特に身につけておきたいフレームワークです。

SWOT分析とは、現在自社が置かれている状況を分析するフレームワークで、ファイブフォース分析同じく、企業の経営者などは身につけておきたい考え方です。

SWOT(スウォット)とは、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉。

企業の強みと弱みを挙げ、自社にとってより高い利益を出す機会はあるのか、反対に経営が悪化する可能性のある脅威はあるのかを分析します。

SWOT分析で整理した企業の強みや弱み(内部環境)、機会や脅威(外部環境)を組み合わせて分析し、具体的な戦略を立てるために活用するのがクロスSWOT分析。

外部環境は時代による人々の流行や経済情勢に影響されるもので、1つの企業が思い通りに操作するのは難しいです。

つまり外部環境に内部環境を適用させる際に、クロスSWOT分析を使います。

具体的には、機会(円安・円高・流行など)に対し強みを照らし合わせて考えることで、機会に乗じて自社の強みを活かしてより高い利益を生み出せる。

反対に脅威(不景気、廃れゆく文化など)と弱みを照らし合わせることで、将来的に訪れる悪い状態を回避できると考えられています。

PEST分析とは、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉。

経済や社会といった、一企業が自由にコントロールすることが難しいスケールの大きな外部要因を分析し、整理する時に活用されるフレームワークです。

例えば「たばこの売上の減少」をPEST分析で考えてみましょう。

すると税率のアップ(Politics)、「たばこ=不健康」という世の中の意識(Society)、電子たばこの普及(Technology)などが挙げられます。

これらは、SWOT分析のOppotunities(機会)やThreats(脅威)をより具体的に分析する際にも役立ち、複数のフレームワークを組み合わせてより深く分析ができるのです。

バリューチェーン分析は、顧客に価値(Value)が届くまでのプロセスを鎖のようにつなぎ合わせて整理するフレームワークです。

顧客への価値の提供に着目し、そのプロセスの中で他社との差別化できる部分はないかを考えることで、顧客満足度の向上や競合との差別化を図れます。

例えば、スポーツドリンクを販売する企業のバリューチェーンは「生産」→「流通」→「販売」だと仮定しましょう。

特に重要であると思う要素は、さらに分解します。

今回の例では「販売」の要素をさらに掘り下げ「スーパー」「スポーツジム」「インターネット」としました。

この企業の独自点が「スポーツジムで販売している」こととしましょう。

つまり、この点が競合優位性(=他社にはない、優れている部分)を生み出すポイント。「他社にはできないことは何か」を考えることが、戦略を考える上で非常に重要なのです。

このようにバリューチェーンを整理し、競合優位性と優先順位を見極めることで、今後どのようなポイントに力を入れるべきかを考察できます。

VRIO分析は、経営資源(ヒト・モノ・カネなど)の強みを分析し、外部環境や競合他社がある中で優位な立場を保てるか、維持するにはどんな戦略を取るべきかを分析するフレームワーク。

VRIOとは、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉です。

4つの観点から問題部分を探り、状況を改善するための戦略・計画立案に役立てます。

VRIO分析も、経営層であれば身につけておきたいフレームワークの一つです。

アンゾフの成長マトリクスとは、「既存市場」「新規市場」「既存製品」「新規製品」の4項目を組み合わせて、企業が成長するための戦略の方向性を考えるフレームワークです。

4項目の組み合わせは、以下の通り。

上記のうち、どの状況にあてはまるかを考え戦略の方向性を特定した後、自社の強みを活かせる成長戦略を具体的に構想していきます。

具体例として、仕事終わりや週末にスポーツをする大人向けスポーツドリンクの例で考えると、以下のような感じです。

既存市場×既存製品:市場浸透

→一人あたりの購入頻度を高める広告を展開する。

既存市場×新規製品:新製品開発

→異なるフレーバーのドリンクを開発する。

新規市場×既存製品:新市場開拓(新規市場へ既存商品での参入 )

→「夏場に効率的に水分補給ができる」という価値で高年齢層をターゲットにする。

新規市場×新規製品:多角化(新規市場へ新サービスや商品での参入)

→スポーツドリンク以外のドリンクを開発する。

さまざまな視点から考えることで、企業の成長戦略の選択肢を数多く抽出できます。

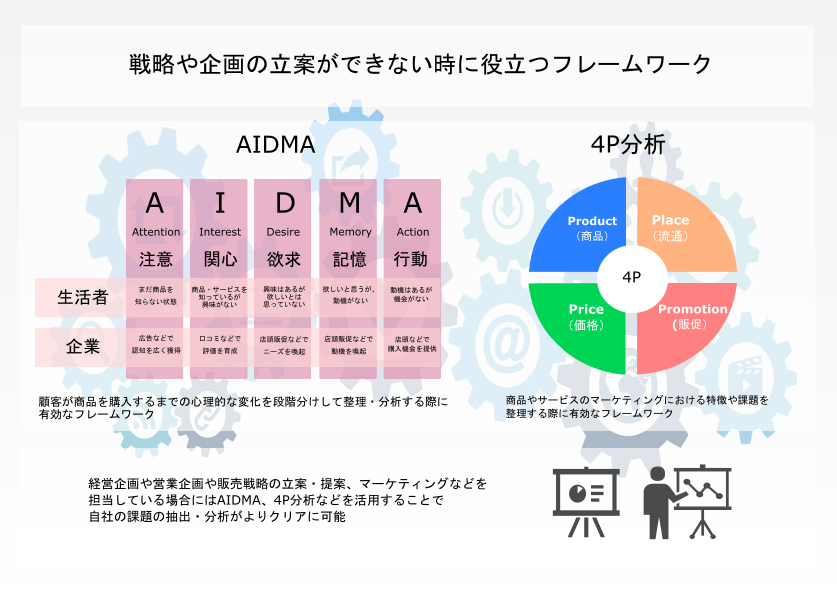

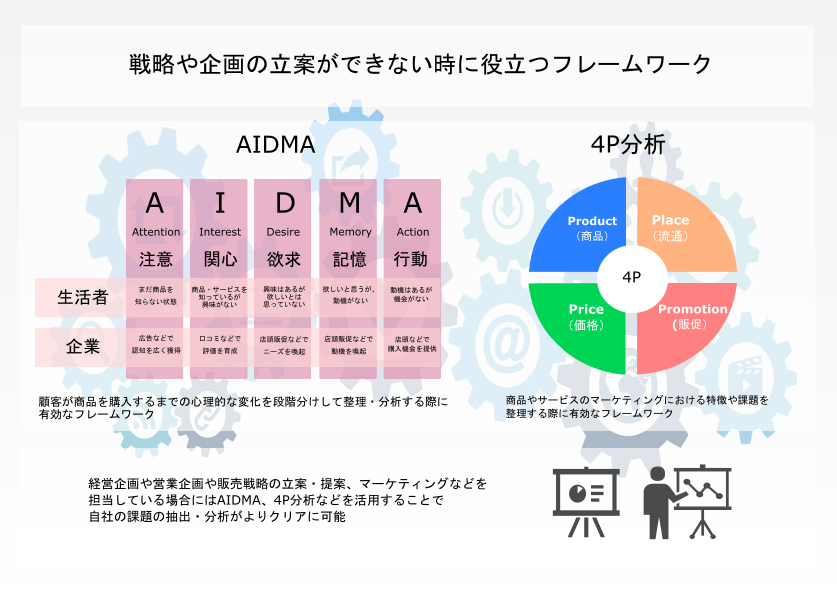

戦略・企画立案におすすめの問題解決フレームワークは、以下の6つです。

経営企画や営業企画や販売戦略の立案・提案、マーケティングなどを担当している場合は、ぜひ身に付けておきましょう。

4C分析とは、顧客視点で商品やサービスの価値やコストなどを整理するフレームワーク。

4Cとは、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉です。

各視点から自社の商品・サービスについて整理します。

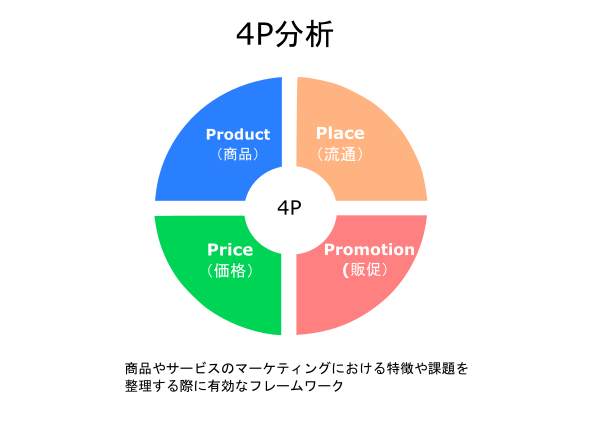

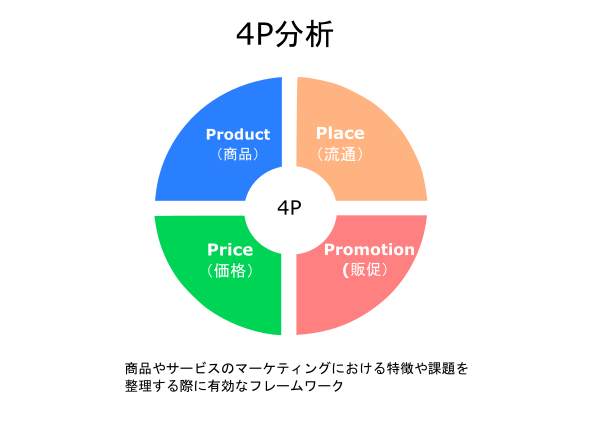

4P分析は、商品やサービスのマーケティングにおける特徴や課題を整理できるフレームワークで、以下の4つの言葉の頭文字を取った言葉です。

4つの観点でさまざまな要素・情報を分析・整理することで、自社の強み・弱み・問題・課題などを見極められます。

STP戦略とは、商品やサービスの市場での立ち位置を分析するフレームワークで、自社の商品やサービスが今置かれている状況(立ち位置)を分析し、戦略を立てます。

STP戦略では、以下の3つの観点から分析を実施。

4P分析と組み合わせて活用することで、4P分析をさらに深掘りできます。

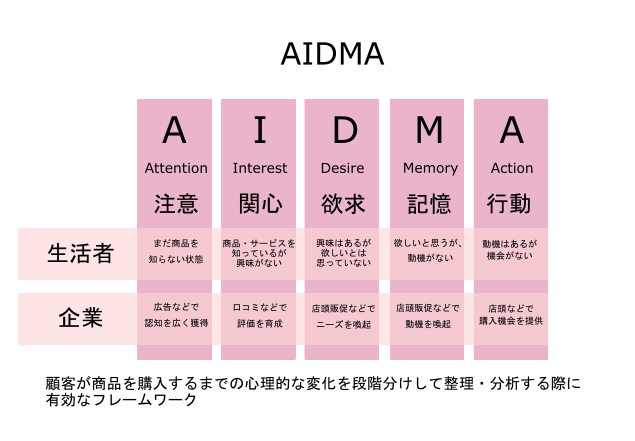

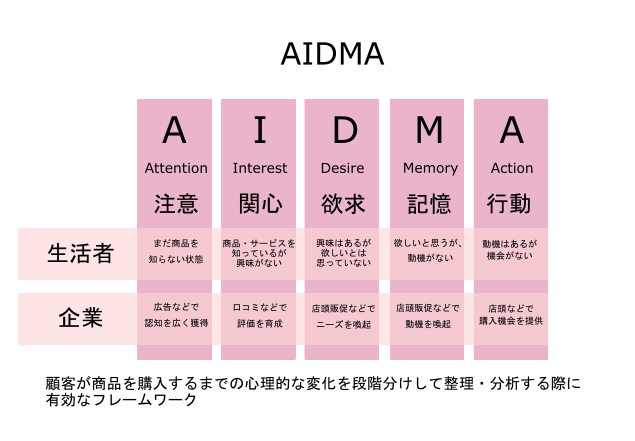

AIDMAは、顧客が商品を購入するまでの心理的な変化を段階分けして整理・分析するフレームワークです。

一般的に、顧客は購入までに以下のような順番で心理が変化するそうです。

Attention(注意):まだ商品を知らない状態

→広告などで商品の存在をより広く認知させる事が必要

Interest(関心):知っているが興味がない状態

→口コミなどで評価を育成する

Desire(欲求):興味はあるが欲しいとは思っていない状態

→店頭販促などでニーズを喚起する

Memory(記憶):欲しいと思うが、動機がない

→店頭販促などで動機を提供する

Action(行動):動機はあるが機会がない

→ネット、店頭などで購入機会を提供する

各フェーズの頭文字をとってAIDMAと呼び、整理・分析することで顧客の心理フェーズに沿った販売戦略・コミュニケーション設計できます。

この記事もオススメ

AISASはAIDMAと同じように、顧客が商品を購入するまでの心理的な変化を整理・分析するフレームワークです。

さらに新しい観点として、Search(インターネットなどでの検索)とShare(SNSなどでの情報共有)が加えられています。

具体的には、AISASでは顧客の心理的な変化を次のような観点で整理・分析します。

SNSやインターネットの普及に伴い、Search・Shareという従来のマーケティング手法にはなかった新しい観点を加わっていることが特徴的です。

ビジネスモデルキャンバスは、新規事業の企画・提案や商品企画をする際に便利。

ビジネスモデルを決める上で考えなければならない要素を9つに分類し、視覚的にわかるように整理したものがビジネスモデルキャンバスです。

ビジネスモデルは、規模が大きくなるほど複雑化・多様化していくものですが、それを簡単な要素に分解することで理解しやすくなります。

ビジネスモデルキャンバスの9つの要素は、以下の通りです。

これらの9つの要素に分けそれぞれの関係を示すことで、どれか一つに変化が発生すると他の要素にも影響することを認識することができます。

また、複雑なビジネスモデルを絵で表すことで、言葉では表現しにくい前提条件や思い込みを整理し、より効果的な思考やコミュニケーションが可能になります。

この記事もオススメ

実行計画化におすすめの問題解決フレームワークは、以下の3つです。

それぞれ解説します。

PPMは企業のサービスを「市場の成長性」「マーケットシェア」の2つの軸で分析し、経営資源をより効率的に配分するにはどうすればいいかを考えるフレームワークです。

PPMは縦軸がプロダクトライフサイクル(商品の導入から衰退までを生き物の成長過程のように表した概念)。

横軸が経験曲線効果(=たくさんつくると、製品1つあたりのコストを下げられる)という2つの理論が前提になっています。

そのため、規模の経済が働く(=たくさん作ると利益が大きくなる)事業を行っている場合は有効なフレームワークです。

7Sは、企業戦略における要素の相互関係を表にするフレームワークです。

7Sでは、経営資源を「ハードの3S」と「ソフトの4S」に分けて整理することで、内部状況を詳細に捉え、経営資源の効果的な配分を検討する際に役立ちます。

「ハードの3S」とは、比較的手がつけやすくしっかりとした意思や計画があれば変更しやすい要素で、以下の3つの言葉の頭文字を取った言葉です。

「ソフトの4S」とは、企業の方針や人材の価値観が大きく影響される要素であるため、ハードの3Sに比べると変更は難しいです。各要素は以下の通り。

コストの面からより効率の良い経営資源の配分を考えられるのが「事業の経済性分析」です。

工場稼働費など、事業が大きくなってもあまり変化しない項目のコストが原価に占める割合が大きい場合、もっとも利益を上げられるような事業は何かを考える時に役立ちます。

本章では、問題解決フレームワークを作成する際に役立つツールを4つ紹介。

この記事もオススメ

出典元:XMind

XMindは、ロジックツリーを作る業務効率化ソフトとして非常に知名度が高いツール。

無料版でも基本機能は備わっているため、十分に活用できます。

この記事もオススメ

出典元:Justinmind

Justinmindは、画面上から必要な要素をドラッグ&ドロップして配置していくため、直感的な操作で簡単にフレームワークを作成できるツールです。

出典元:moqups

moqupsは、Justinmind Prototyperと同様で画面上の要素やアイコンを配置していくことでフレームワークを作成していきます。

出典元:Cacco

Cacooは日本語で利用でき、作成したフレームワークを複数人で編集できます。

問題解決のフレームワークを使うと、以下の4つのメリットを得られます。

それぞれ解説します。

現状をロジカルに分析することで、優先して解決するべき問題や、自社が抱える根本的な課題を明確化できます。

問題の解決策は、アイデアのように「思いつく」ものではなく、フレームワークなどを活用して論理的に「導き出す」もの。

複雑な問題であればあるほど、落ち着いてロジカルに分析する事が重要です。

問題解決フレームワークは、企業や事業レベルだけでなく、個人業務にも活用できます。

例えば、自分の仕事における問題点を分析して課題が見つけ、さらに深掘りし解決策を導き出すことで、作業時間の短縮などの業務効率化を図れるでしょう。

この記事もオススメ

問題解決フレームワークで対処できるのは、顕在化している問題だけではありません。

現状の問題を分析するうちに、潜在的な問題(将来的に発生する可能性のある問題や、優先度は低いものの必ず達成しなければならない課題)が発見できることも。

それにより、現在の業務や経営状態をさらに効率化させるための施策や、今後発生するであろう問題を未然に防ぐための対策を取ることも可能です。

例えば社内会議において、フレームワークに沿って議論を進めていくことは、議論が脱線したりテーマがぶれてしまうことを防ぐ役割もあります。

効率的に議論を進めることができ、会議の時間短縮にも繋げられるでしょう。

問題解決フレームワークを使うデメリットは、以下の2つです。

フレームワークは物事を図解するためのものであるため、当然他者が見ても分かりやすいように作成する必要があります。

一方で、図の作成に力を入れすぎると単に作業を増やすだけになってしまう可能性があるため、適切な時間を割いて作業するよう注意が必要です。

フレームワークを活用するにはロジカルシンキング(論理的思考)が必要です。

各フレームワークに従って物事を細分化したとしても、そこから論理的に考えることが出来ないと、意味がありません。

誰でもすぐに活用することが出来る、というものではなく、ある程度使いながら慣れていくことも必要でしょう。

ここでは、ビジネスにおける問題解決のプロセスが学べる本を2冊紹介します。

本書はタイトルにもあるように、「PDCA」を鬼速で回して成果につなげるテクニックがまとめられた一冊。著者の経験から導き出されたPDCAの実践的な内容が詰まっています。

特典として、工数棚卸シート・鬼速進捗管理シート・なるほどチェックシートなどのPDCAを回す上で役立つツールも付いてくるのもポイント。

本書はビジネスにおいて重要な問題解決の手順を7つのステップで体系立てて解説した一冊。

ストーリー性のある内容で段階的に学べるようになっているので、読み物としてもおすすめ。

ビジネスの問題解決に役立つフレームワークや作成ツール、おすすめ本などを紹介しました。

数多く存在する問題解決のフレームワークはいずれも実践的で、その中にはあなたの仕事や事業の問題解決の助けになるものがきっとあるはずです。

本記事を参考に、気になるものがあればぜひ積極的に活用してみてください。

この記事もオススメ

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。