- 1位:静岡県

- 2位:長野県

- 3位:栃木県

- 4位:山梨県

- 5位:福岡県

- 6位:広島県

- 7位:宮城県

- 8位:和歌山県

- 9位:群馬県

- 9位:神奈川県(同率)

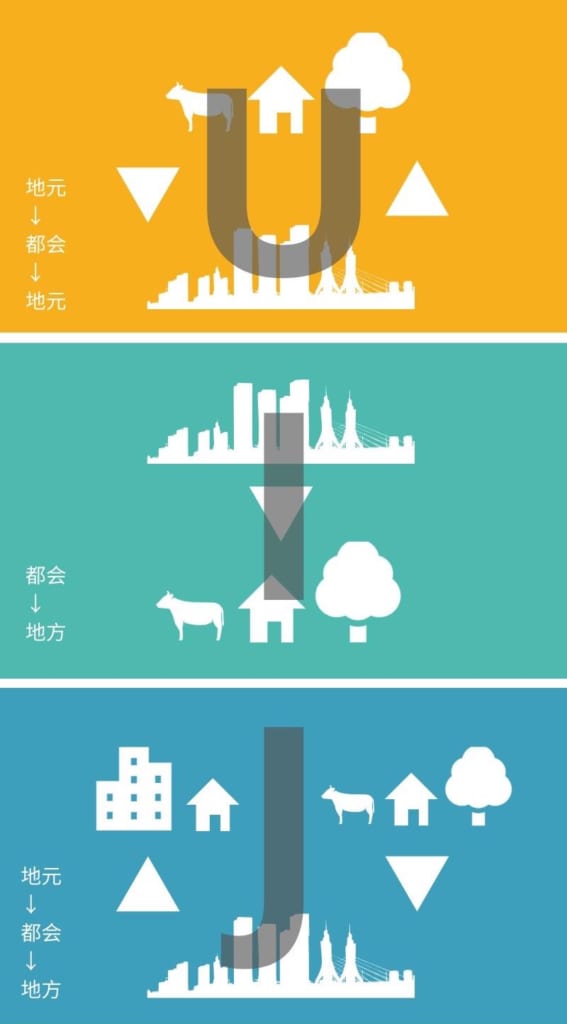

「Uターン転職」をご存知ですか?

毎日の満員電車、駅の人混み、高い家賃、職場と自宅の往復の日々。都心での生活に疲れを感じている方は多いでしょう。

学生時代に憧れた高層ビルが立ち並ぶ都会の景色も、社会人として過ごしている間にいつの間にか、ストレスの対象になってしまうことも。

そんな時、ふと「地元に戻って、住み慣れた環境で働きたい」と感じるかもしれません。そんな方におすすめなのが「Uターン転職」です。

そこでこの記事では、転職を機会に地元に戻る「Uターン転職」について、メリット・デメリットや転職を成功させるコツなどを解説します。

似た用語であるIターン転職やJターン転職との違いも解説するので、Uターン転職に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

※記事内の情報は2023年9月執筆時の内容です。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。

この記事の目次

「Uターン転職」とは?

Uターン転職とは、これまで働いていた都心部から離れ、慣れ親しんだ地域や生まれ育った地元などに転職して戻ることを指す言葉です。

例えば、大学進学を機に地元を離れ、そのまま都会で卒業・就職をした人が何年か後に地元に戻って転職をすることが、Uターン転職にあたります。

また、都会の大学に進学するために地元を離れた人が、卒業後に地元に戻って就職することをUターン就職と呼びます。

以下では、Iターン転職・Jターン転職との違いを解説しましょう。

Iターン転職とUターン転職の違いは

Uターン転職と似た言葉に「Iターン転職」があります。Iターン転職とは、都会に生まれ育った人が、地方に移住して働くことです。

都会で働いていた人が転職して地方に移住する、という点ではUターン転職と同じです。

しかし、その人がもともと「移住先の地方出身者であるかどうか」という点が、Uターン転職とIターン転職の違いです。

この記事もオススメ

Jターン転職もある

Uターン転職、Iターン転職の他に「Jターン転職」というものもあります。

Jターン転職とは、ある地方で生まれ育ち、都会で就職した人が、生まれ育った故郷とは異なる地方で働くことです。

都会を離れたいという気持ちがあっても、故郷では希望する仕事が見つかりにくい人、旅行などで訪れた地域に特別な魅力を感じた人などが、Jターン転職をするケースがあります。

Uターン転職を希望する人が増えている5つの理由

テレビなどでも最近よく取り扱われる地方移住。これに伴い、Uターン転職を希望する人も増加傾向にあります。

Uターン転職を希望する人が増えている理由とは何でしょうか。ここでは、理由を5つ紹介。

- 自分に合った生活ができる

- 家庭の事情

- 会社への不満

- 生活環境の改善

- テレワーク(リモートワーク)の普及

自分に合った生活ができる

生まれ育ち、慣れ親しんできた地域に住んで働くことは、その人に合ったスタイルで生活することに繋がります。

子供の頃から見慣れた景色を見て心が落ち着いたり、その地域の気候や特産品などを楽しみながら生活することは、心身の健康維持に役立つでしょう。

一度は都会の生活に憧れて地元を離れたものの、都会の人の多さや慌ただしさに次第に疲れてきて、地元に戻ってゆったりと生活をしたい、という人が増えていると考えられます。

家庭の事情

自らの希望ではなく、親の介護など家庭の事情によってUターン転職をする人もいます。

また、女性の社会進出が進んだ現代、共働きで子育てをする家庭も少なくありません。

働いている間に実家の親に子供の預けたい、都会ではなく地方でのびのびと子供を育てたいと考えている人も、Uターン転職を希望する傾向にあります。

会社への不満

残業続きの毎日や仕事へのストレス、会社への不満から開放されたい、という思いからUターン転職をするケースもあります。

満員電車に耐えながら会社と自宅の往復する毎日や、連日の飲み会、長い労働時間などに嫌気がさして、もっと自分らしい生活をしたいと考える人もいるようです。

この記事もオススメ

生活環境の改善

都心の高い家賃や物価、人混みなどが原因でUターン転職を希望する人も多いです。

地方では家賃や生活費が都心よりも抑えられることもあり、経済的な理由で移住する人も。

自然豊かな場所ならば、森林浴によるマイナスイオンの効果によってストレスが緩和されたり、田舎独特の時間がゆっくり進む感覚で居心地がよくなることもあるでしょう。

テレワーク(リモートワーク)の普及

2020年に始まったコロナ禍以降、テレワーク(リモートワーク)や在宅勤務などを導入する企業が急増しました。

もっとも2023年以降は、コロナによる感染状況や経済情勢も回復しつつあり、一時期よりコロナの影響が落ち着いてきました。

とはいえ、新しい働き方としてテレワークを採用する企業は少なくありません。

テレワークにより、出社する必要がなくなれば場所を選ばずに働くことができます。

これまでは会社に通える距離でないと生活できなかった方でも、制限なく住む場所を選ぶことが可能になったということです。

このような背景から、会社の近くでなく地元に戻って働くという人も増えてきています。

この記事もオススメ

Uターン・Iターン転職のメリット6つ

都会の生活にストレスを感じて、Uターン転職やIターン転職を考える人は増えています。

もしあなたも地方移住を希望するなら、そのメリット・デメリット両方を知っておくべきでしょう。ここでは、Uターン・Iターン転職のメリットを6つ紹介します。

- 都会で感じていたストレスが減る

- 家賃などの生活費が安く抑えられる

- 家族や地元の友人に会う機会が増える

- 都心に比べ子育てがしやすい

- 地元ならではの食材が食べられる

- 都会の価値観に縛られない生活が送れる

都会で感じていたストレスが減る

高い家賃と狭い部屋、満員電車、いつも混んでいる駅やカフェ、ランチタイムの行列など、都会の生活で感じていたストレスが軽減されることが大きなメリットの一つです。

日本初出店のカフェやショップ、流行の最先端へのアクセスが簡単な一方、そういった場所での行列や混雑に疲れを感じることもあるでしょう。

そのような人にとっては、多少流行からは遅れていても落ち着いた雰囲気のある地方の方が魅力的に感じられるものです。

家賃などの生活費が安く抑えられる

家賃や生活費などの経済的なメリットもあります。

地方であれば、都会と同じ家賃でもっと広い部屋を借りられたり、地域の商店街などで野菜や果物が安く購入できる可能性が高いです。

レストランやカフェも都会と比べて数百円安かったり、外食など他の場面での出費も都会より抑えられるでしょう。

家族や地元の友人に会う機会が増える

地元に住んでいる家族や友人に会う機会が増えることも大きなメリット。

都会で進学・就職した場合、時間や交通費を考えると、帰省できるのは年に数回といったところでしょう。

久しぶりに家族団らんの時間を持ったり、週末や仕事終わりに昔なじみの友人と他愛のない話をしてリラックスしたりできるのは、地元に住んでいるからこそできることです。

都心に比べ子育てがしやすい

都心に比べて子育てがしやすい、という点もあげられます。

待機児童問題が深刻化して、働きたくても働けない、という人多い都会。一方、地方では比較的容易に保育園が見つかったり、親のサポートを受けられることがあります。

それ以外にも、公園など子供を遊ばせられる場所が多くあったり、交通量が少ないことなども親にとって嬉しいことです。

両親が住んでいる地域の近くに暮らせば、自分たちが働いている間、子供の面倒を見てもらうということも可能でしょう。

地元ならではの食材が食べられる

地元の特産物が手に入りやすいことも魅力です。

直売所で新鮮な野菜や果物が安く購入できたり、子供の頃によく食べていたものがスーパーで簡単に手に入ることも地方移住の利点と言えます。

都会の価値観に縛られない生活が送れる

都会に住みながら仕事だけの日々を送っている間に、会社以外の人との関わりがほとんどなくなってしまった、という人もいるかもしれません。

もちろん、気の合う仕事仲間との時間を楽しむことは悪いことではありません。

しかし、都会を離れて地方に移住することで人間関係が新しくなり、そこから新しい価値観を得られることもあるでしょう。

仕事一筋でそれ以外のことには興味がなかった人が、移住をきっかけに別の趣味に目覚めたりと、あなたの人生をより豊かにできる可能性があります。

この記事もオススメ

Uターン・Iターン転職のデメリット6つ

メリットが多い一方で、Uターン転職やIターン転職を考える際には、そのデメリットについてもしっかりと理解しておく必要があります。

ここからは、Uターン・Iターン転職のデメリットを6つ紹介。

- 都心に比べて求人数が少ない地域がある

- 給与の水準が低い傾向にある

- 交通が不便

- 人間関係が閉鎖的な地域もある

- 娯楽施設が少ない

- 地域によって天候の影響を受けやすい場合も

都心に比べて求人数が少ない地域がある

地域によっては、やりたい仕事が見つかりづらいこともあります。

例えば、同じ職種でも求人数が都会と比べて少なかったり、観光地では観光関係の仕事は多い一方、それ以外の仕事はあまりない可能性も。

地方移住の際は、現地の求人情報などを調べてから行動に移すことをおすすめします。

給与の水準が低い傾向にある

都会に比べて給与水準が低い傾向にあるのも、移住前に留意しておくべきポイントです。コンビニのバイトにしても、東京などの都心部と地方都市とでは時給に差があります。

そのため、都心で働いていた人が地元企業の同じようなポジションに転職すると、年収が下がってしまう可能性があります。

この記事もオススメ

昇格の機会が少なかったり、競争意識の低かったりする職場も

キャリアや仕事についての考え方も、都会と地方とでは異なる可能性があります。

出世してキャリアを高めていきたい、という考える人よりも、現状維持で仕事を続けていきたい、と考える人が多いかもしれません。

そういった安定志向の人が集まる職場では、年功序列で昇格・昇進の機会や少なかったり、競争意識が低いこともあります。

この記事もオススメ

交通が不便

交通の便についても注意しておきたいところです。

都心では頻繁に発着している電車やバスが、地方では1時間に1本だったり、最終電車が21時と早かったりするのが当たり前。

都心部と比較して、交通の不便であることは地方に住むデメリットと言えるでしょう。

都心部であれば、終電を逃してもタクシーを使ったり、カラオケやビジネスホテルで朝まで過ごすことができるでしょう。

しかし地方では、夜はタクシーがまったく走っていない、朝までの時間を過ごす場所もほとんどない、というケースも少なくありません。

地域によっては車が必須

車がないと生活や出勤が困難な地域もあります。

都心部であればたまにレンタカーを借りる程度でよかったかもしれませんが、生活に必須となると購入することも考えなければいけません。

そうなると、車の維持費やガゾリン代などのコストがかかってしまうことには注意が必要です。

人間関係が閉鎖的な地域もある

「地方=人間関係が密」というイメージが持たれていることがありますが、この点についてはメリット・デメリット両方があることを理解しておきましょう。

積極的にコミュニケーションを取りながら、同じ地域に住む者同士で助け合いながら生活することは、とても素敵なことのように聞こえます。

その一方で、その地域特有のルールがあったり、気の合わない人とも顔を合わさなければいけないかもしれません。

娯楽施設が少ない

週末に家族で行けるレジャー施設や居酒屋、レストラン、カフェ、カラオケなどの娯楽施設が余るほどある都会に比べて、地方ではそういった施設が少ないことが予想されます。

仕事終わりに飲みに行きたいと思っても飲み屋がなかったり、週末に家族で出かける場所がいつも同じ場所だったり、都会ほどの便利さを期待すると後で後悔することになるでしょう。

地域によって天候の影響を受けやすい場合も

地域によっては日々の生活が天候の影響を大きく受ける場合もあります。例えば、冬になると雪が多い地域や、海沿い、山沿いの地域、台風の通り道になることの多い地域など。

そのような対策が十分にできるかどうか、その生活に耐えられるかどうかも移住前に考えておくべきポイントです。

Uターン・Iターン転職を成功させるコツ

「Uターン・Iターン転職をしてみたけど、仕事がなかなか見つからない」「生活が合わない」といった理由で、結局都心に戻ってくるケースも見られます。

ここでは、Uターン・Iターン転職を成功させる3つのコツを紹介。

- 候補地に関する情報を集める

- 求人の傾向・数・仕事の探し方を調べる

- 現地に赴く

候補地に関する情報を集める

移住先は、その地域のイメージなど曖昧な情報ではなく、しっかりとした情報収集をもって決定することが重要です。

具体的な方法としては、以下の通り。

- ネットの情報を活用する

- その地域に住んでいる人に様子を聞く

- 地方自治体などに相談する

自治体によっては、その地方への移住を希望する人への移住サポートなどを行っているケースもあります。まずは視野を広く持って様々な地域を検索してみましょう。

この記事もオススメ

求人の傾向・数・仕事の探し方を調べる

その地域で働くからには、求人の傾向や求人数、どのような業界の企業が多いかなどを調べておきましょう。

例えば海沿いの地域では、水産業などが盛んな一方、それ以外の業種の仕事は限られているということもあります。

家族で移住してパートナーもその地域で仕事を新たに探す場合には、パートナーの仕事の探しやすさについても考えておきましょう。

この記事もオススメ

現地に赴く

ネットでの情報検索だけでなく、実際に現地に赴いて確認する作業は絶対にやるべきです。

ネットでは気候がよい季節の美しい写真だけが紹介されていて、実際には街の活気がなかったり、自然が厳しい地域かもしれません。

実際に生活できそうか、働いていけそうかを自分の目で見ることが地方移住の重要なポイント。なので、必ず現地に行ってから最終判断を下すことをおすすめします。

【Iターン転職におすすめ】移住希望地ランキング

生まれ育った地元に移住するUターンの他に、IターンやJターンなど新しい地域に移住する人も増えている中、実際にどの地域が移住先として人気なのでしょうか。

認定NPO法人ふるさと回帰支援センターが発表した、2022年の移住希望地域ランキングでは、以下のような結果が出ました。

参考元:認定NPO法人ふるさと回帰支援センター|2022年の移住希望地域ランキング

上記のランキングは、窓口相談者が希望した地域のランキングです。

これを見ると、都心部へのアクセスがよく、それでいて自然や特産品が有名な地域。

あるいは、東京ほど人口は多くないが都市としての発展している比較的大きな地域が選ばれていることがわかります。

まとめ:Uターン転職して地方で働こう

転職を機会に地元に戻る「Uターン転職」について、メリット・デメリットや転職を成功させるコツ、Iターン転職やJターン転職との違いなどを解説しました。

地方移住はますます盛り上がりを見せています。都会の喧騒を離れて、地方でしか味わえない体験やのどかな生活を求める人が増えているのです。

一方で、初めて住む地域には、その地域なりの独特のルールやコミュニティがあることも。これが原因で、地方移住に失敗してしまう人もいるのです。

Uターン転職・Iターン転職を考える時は、仕事の確保や情報収集は非常に重要。計画的に進めて、充実した田舎暮らしを実現しましょう。

この記事もオススメ

はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。