「人工知能(AI)が小説を書いた」と言われると、どのような内容か気になりませんか? しかもその作品が星新一賞の一次選考を通過したと聞くと、さらに興味を覚える方も多いでしょう。

そこで本記事では、近年のAIに小説を書かせる技術について詳しく紹介します。

この記事を読めば、松原仁さんを中心とするプロジェクト「作家ですのよ」が、どのようにしてその偉業を達成したのか詳しく知ることができます。

また、2021年7月9日に登場した「AIのべりすと」の使い方についても紹介。

AIによる小説自動生成の仕組みや今後の課題を知りたい方は必見です。

この記事の目次

人工知能(AI)が書いた小説とはどんなもの?

小説には、文章構成・言葉の選択・感情表現など、さまざまな要素が求められます。そんな中で、小説を人工知能が書くというのは、未来の到来を予感させます。

そもそも「人工知能(AI)」とは、人間が脳内で行っている複雑な処理をコンピューター上で再現する仕組みや研究のことです。

人工知能によるチャットボットで会話ができることを知っている方は多いでしょう。例えば、Microsoftが手がけた「りんな」というチャットボットも有名です。

そのような簡単な会話に留まらず、文学の領域にまで達したとなると、さらに興味を感じる方も多いのではないでしょうか。

さらに2022年末頃からは、文章の自動生成ツール「ChatGPT」が注目され、AIによる文章生成が一段と進歩したように感じられます。

この記事もオススメ

人工知能(AI)が書いた小説が文学賞の選考を突破

有嶺雷太(ゆうれいらいた)さんが書いた小説『コンピュータが小説を書く日』が2016年の星新一賞の一次選考を通過しました。この有嶺雷太さんこそが、人工知能なのです。

小説のタイトルをそのまま実現した、という頭が混乱しそうなニュースは発表当時、大きな話題を集めました。

残念ながら賞を獲得するまでにいたりませんでしたが、それでも人工知能の可能性を広げた快挙と言えるでしょう。

「気まぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」が小説自動生成を実現

この有嶺雷太を手掛けたのは、「気まぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」です。

さまざまなアプローチを行って研究を続けることで、「作家ですのよ」は人工知能による星新一賞の第一次選考を通過するほどの小説の自動生成に成功しました。

【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます

・ChatGPTの基本的な使い方がわかる

・AIの仕組みがわかる

・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。

今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼

https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson

「気まぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」とは

出典元:パーソルテクノロジースタッフ

前章で触れた、人工知能による小説の自動生成を実現した「作家ですのよ」というプロジェクトについて、詳しく紹介していきます。

- 公立はこだて大学の松原仁教授が中心に

- 星マリナさんとの出会いがきっかけ

- 「作家ですのよ」が公開している作品

- 実際にシステムを試してみる

公立はこだて大学の松原仁教授が中心に

「作家ですのよ」というユニークなプロジェクトは、日本の人口知能研究の第一人者である松原仁さんが中心となって推進されています。

このプロジェクトは、星新一の執筆したショートショートを分析して、人工知能による新しくて面白いショートショートの自動生成を目指し、2012年9月からスタートしました。

現在は、星新一さんだけでなく小松左京さんのデータの分析も行っています。収集するデータが増えれば、さらに深みのある文章の構築が可能になるかもしれません。

星マリナさんとの出会いがきっかけ

松原仁さんがAIによる小説生成を行うようになったのは、星新一さんの娘である星マリナさんと出会ったことが大きなきっかけなのだそうです。

50代になった松原仁さんは、次の研究が最後のテーマになるかもしれないという思いがありました。そこで、好きな読書をテーマにしようと考えつきます。

人工知能を使った文学の領域へ足を踏み出そうとしている時に、星マリナさんと出会います。星さんは、父・星新一の名前を使った文学賞を設立したいと考えていたそうです。

そこで松原仁さんは、世間話程度の気持ちで「人工知能に書かせたら面白い」と言ったところ、彼女は興味を持ちます。

さらに、「星新一のデータをすべて使って良い」と言われたそうです。これは、研究者としてはとてもやりがいを感じるできごとではないでしょうか。

「作家ですのよ」が星新一の作品を分析しているのには、このような背景があるのです。人と人とのつながりが、人工知能による小説生成の研究の発端になっていることが興味深いと思います。

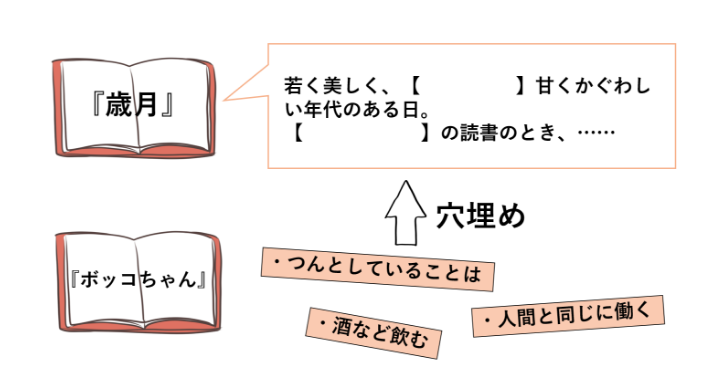

「作家ですのよ」が公開している作品

「作家ですのよ」は、星新一賞に応募した人工知能による作品をPDFで公開しています。

- 私の仕事は

- コンピュータが小説を書く日

- 人狼知能能力測定テスト

『私の仕事は』『コンピュータが小説を書く日』は、2016年に発表された作品です。人狼知能能力測定テストは2017年に発表されました。

読んでいただくとわかりますが、人間が書いた作品とは異なる不条理な雰囲気があります。そこが面白いと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

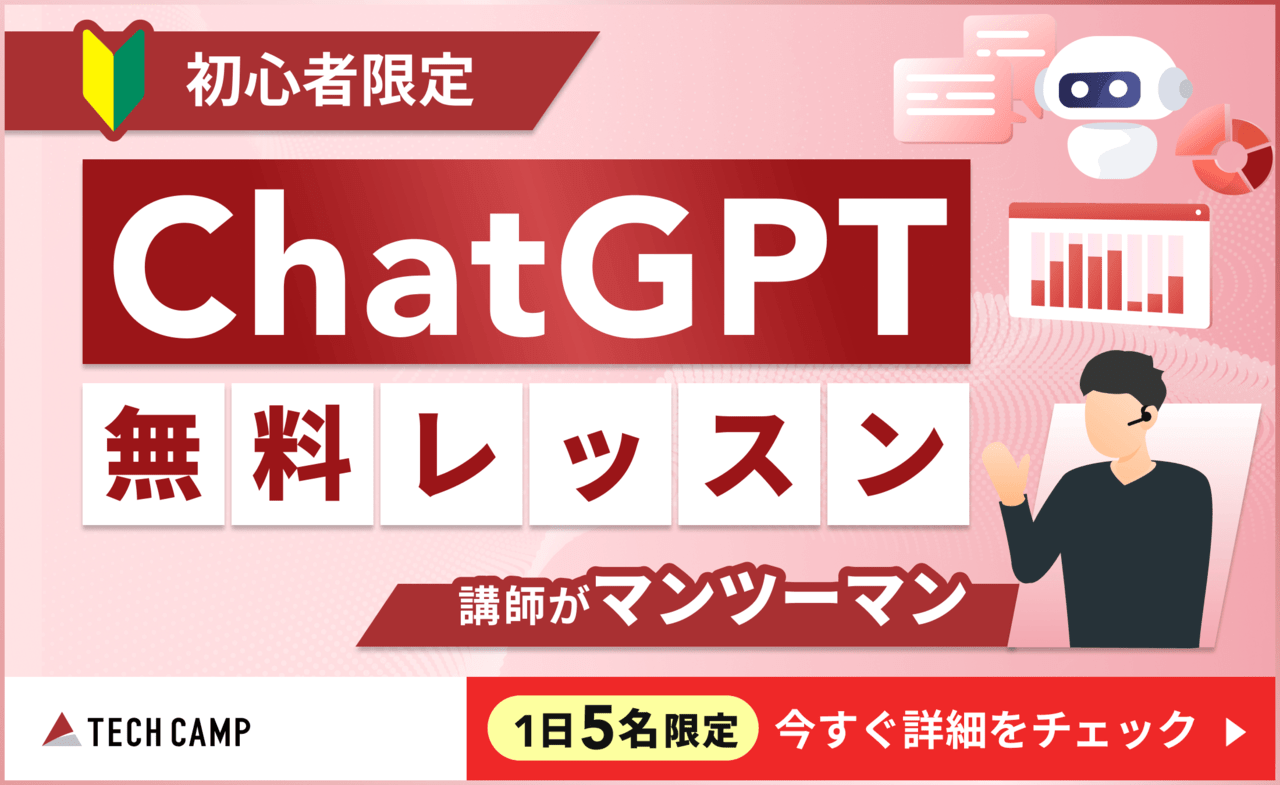

実際にシステムを試してみる

独特な雰囲気を持った作品に興味を持った方は、実際に構築されたシステムを使って文章生成を体験することをおすすめします。

※2023年10月確認時点ではサービスを利用できません。

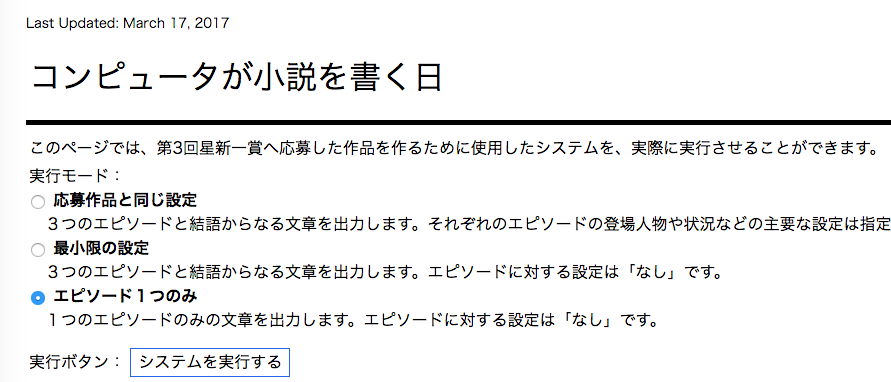

コンピュータが小説を書く日

出典元:コンピュータが小説を書く日

『コンピュータが小説を書く日』の小説生成システムが体験できます。設定を変えて実行を繰り返すと、思わぬ文章が飛び出してきて面白いです。

人狼知能小説生成システム

出典元:人狼知能小説生成システム

『人狼知能能力測定テスト』の小説生成システムが体験できます。ゲームのログを元に生成されるため、ログによって話が変化。1〜100までログが選べます。

人工知能(AI)が小説を生成する仕組み

出典元:P+D MAGAZINE

上記のシステムを使ってみると、人工知能がどのような仕組みで小説を自動生成するのか気になった方も多いでしょう。次に、その仕組みについてご説明していきます。

- コピペの域を出なかったテキストの切り貼り

- 文章構造を利用したテキストの生成

- プロット生成・文章生成を機械化

コピペの域を出なかったテキストの切り貼り

まず、はじめに取り組まれたのは文章の一部の節を変えて、新しい文章を作る方法です。

テキストの切り貼りをイメージしていただくとわかりやすいでしょう。

この方法は意味が通るように節を選ばせることが難しく、基本となる文章を工夫しなければコピペと大差がないという問題点がありました。

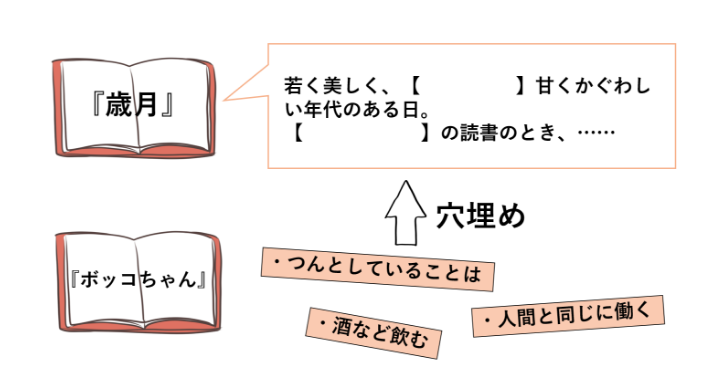

文章構造を利用したテキストの生成

次に取り組まれたのが、文章の構造を利用してそこに言葉を当てはめて小説を生成する方法。

まず、人間が物語の基本となる小説を書き上げます。そのストーリーのあらすじに沿い、時間や天気などの要素に合わせた言葉を用意するのです。

それを組み合わせることで自動で小説生成が行われます。

プロット生成・文章生成を機械化

『人狼知能能力測定テスト』は、プロットという物語の筋と文章生成の両方を機械化して作られています。プロットには「人狼知能プロジェクト」のゲームログを使用。

これは、人狼というゲームをコンピュータがプレイした結果ですので、「コンピュータがプロットを作った」と言っても異論を唱える人はいないでしょう。

そのゲームログをもとに必要となる情報の記述を人間が行い、人工知能がプロットに合わせて組み合わせることで小説の生成を行っています。

人工知能(AI)による小説生成の現状と課題

小説生成の仕組みを知ると、さまざまなアプローチがあることがよくわかります。今後はどのように発展していくのか気になるところではないでしょうか。

ここでは、この小説生成において現状どのような取り組みが行われているのか、また課題は何なのかご説明します。

- 研究成果の組み合わせによる新たな取り組み

- 小説AI「AIのべりすと」が登場

- コンピュータが執筆している割合について

- 人工知能(AI)は作家の仕事を奪うのか

研究成果の組み合わせによる新たな取り組み

違った角度のアプローチを研究成果を組み合わせて、より人の手が入らない方法で小説の生成するという新たな取り組みに成功しました。

「人狼知能能力測定テスト」で人工知能が作成したプロットに「コンピュータが小説を書く日」の文章生成システムを組み合わせるという方法です。

これにより、人工知能が小説生成を担う割合はより大きくなりました。しかし、読み物としての面白さは残念ながら低下しています。

これは、研究の途中過程にある一時的な状態であり、今後は内容の質も高いものに変わっていくでしょう。

小説AI「AIのべりすと」が登場

出典元:AIのべりすと

2021年7月9日にクリエイター Sta氏が小説AI「AIのべりすと」を公開しました。

「AIのべりすと」の使い方はシンプル。AIのべりすとのサイトで文章を打ち込むと、AIが文章の続きを返してくれます。

つまり小説の冒頭の文章を打ち込めば、AIに続きを書かせることができるのです。

Google TRCのご厚意により提供されたTPU(テンソル・プロセシング・ユニット)と、オープンソースコミュニティのEleutherAIによるTPU向けフレームワークであるMesh Transformer JAXを用いて、68.7億パラメーター、500GB(重複あり・文庫本にして約174万冊分)というコーパスを持つ日本語最大級のAIをフルスクラッチで小説生成向けに訓練しました。

AIのべりすとによって生成された文章に対して、提供元のBit192は一切の著作権を持ちません。詳しくは以下の利用規約をご覧ください。

第2条

「AIのべりすと」(以下、TrinArtは「AIのべりすと」の一部として扱います)で生成した文章や画像は、私的利用・商用利用を問わず、利用者の自己責任の範囲内においてご自由にお使いいただけます。生成されたコンテンツ内にサービスの利用を明記する必要はありません。Bit192は「AIのべりすと」を用いて生成されたコンテンツについて一切の著作権(著作人格権を含みます)を持ちません。

Bit192は「AIのべりすと」を用いて生成されたコンテンツをシェア・利用したことにおいて起きうる影響について一切の責任や、賠償責任を持ちません。

引用元:AIのべりすと – 利用規約

自分の考えた文章の続きをAIが返してくれるのは非常に面白い体験です。あなたも試しに使ってみてくださいね。

コンピュータが執筆している割合について

こうしたAI技術の進歩によって、将来的にはコンピューターが発想・文章構成・文章作成など、すべての工程を100%行えるようになるのでしょうか?

哲学的な捉え方をすれば、100%ということはロボットが意志を持たない限りありえません。

なぜなら人が小説を書く時には、何かしらの動機があって創作をはじめます。現状は人間が指示を与えて、人工知能が小説生成を行っています。

どれだけ、人工知能による小説生成の精度が上がっても、人間がそれをいかに活用するかが重要なのです。

この記事もオススメ

人工知能(AI)は作家の仕事を奪うのか

現状の課題は、星新一賞などの評価を得ることと松原仁さんは語っています。

文章の生成ができるのかは研究によって証明されたので、それが面白い作品なのかつまらない作品なのかが人工知能による小説生成のポイントとなるでしょう。

現状は、そのような判断するプログラムはできていません。

しかし、人気のある作家の文体を分析して似せることで、面白い作品となる可能性を上げるなど、さまざまなアプローチが考えられます。

ただ、そのような小説を読むのであれば、その作家の本を読むという方が多いでしょう。

そうであれば、アイディアはあるけれど語彙力や知識が足らず、すぐには作品が作れない方に対して、人工知能がそれをサポートするという使い方ができた方が面白いかもしれません。

将来的には、人間と人工知能がそれぞれでなければ書けない小説を生み出せるようになると興味深いと思います。

この記事もオススメ

人工知能(AI)の創作による著作権について

人工知能が生み出した作品に著作権は認められるのか気になる方もいらっしゃると思います。

2016年に発表された「レンブラントの新作」は大きな話題を集めました。そのような人工知能の作品に対して、日本の法律では誰がどのような権利を持つのでしょうか?

- 人工知能(AI)の創作物に対する権利とは

- 人工知能(AI)のさらなる発展につながる仕組みが必要

人工知能(AI)の創作物に対する権利とは

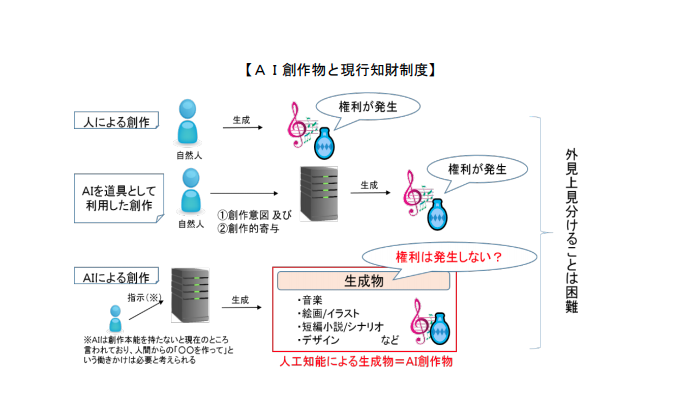

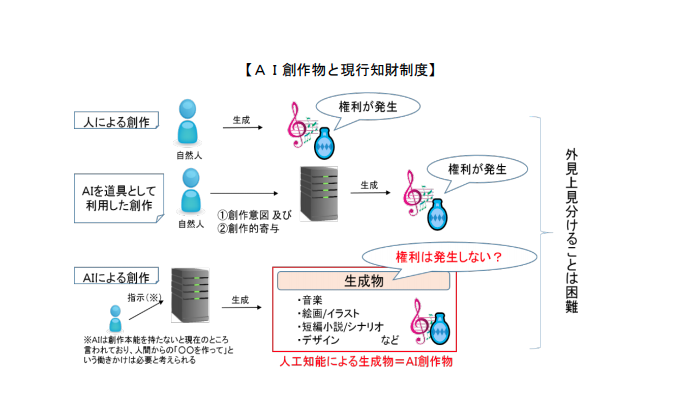

人工知能の創作物に対する権利については、活発な議論が行われています。現行の法律から考えると、人工知能の権利に関わるパターンは大きく分けると2つが考えられます。

- AIを道具として利用した創作

- AIによる創作

1.に関しては、人に創作意図・創作的寄与があるので権利が認められます。しかし、現状では2.に関しては権利は認められていません。

たとえば、レンブラントのケースは2.にあたると思いますので、日本の法律では権利は発生しないのです。

つまり、現状ではAIによる創作に著作権などの権利は認められていないのです。

AI 生成物のうち、「AI によって自律的に生成される創作物」と定義した AI 創作物

については、現行の知財制度上は権利の対象とならない。

この記事もオススメ

人工知能(AI)のさらなる発展につながる仕組みが必要

人工知能に創作物の生成やプログラムとしての機能を持たせるためには、データの学習が必要不可欠です。

その段階でコスト・労力・創作的過程があったとしても、その結果生み出されるものに対して権利が認められなければ、人工知能の研究や発展における妨げになるでしょう。

しかし、その人工知能による創作物に対して重きをおいて話し合っても、答えは出ません。それをすべて認めてしまっては、過剰な保護になることは明らかです。

それよりも、人工知能を活用したプロジェクトや成果を推進するために、正しい対価を与えられる柔軟な仕組みの検討が必要でしょう。

AI 生成物を用いたサービス」や「AI を活用した創作」は、新たなイノベーションや人間社会を豊かにする新しい文化を生み出す可能性を有しており、こうした高度な付加価値を創出する新たな活動を促進し、投資インセンティブを付与する仕組みの検討が求められる。

人工知能(AI)をテーマとしたおすすめの書籍を紹介

ここでは、人工知能をテーマとしたおすすめの書籍を3冊紹介します。

「作家ですのよ」の参加メンバーである佐藤理史さんによる本です。人工知能が小説を生成する仕組みが詳しく知りたい人におすすめ。

人間の作家が人工知能をテーマにしたショートショートを執筆。

それぞれのテーマに対して、研究者が解説しているので、人工知能についても理解できる面白い構成です。『人狼知能能力測定テスト』も収録されています。

「作家ですのよ」を主催する松原仁さんの著書です。人工知能の研究の今までの歴史や現状の課題が良くわかる本です。

この記事もオススメ

人工知能(AI)による小説自動生成技術は今後も発展が予測される

人工知能(AI)による小説自動生成について詳しく紹介しました。まだまだ課題はありますが、とても興味深い研究内容ではないでしょうか。

今後はより小説生成における人工知能が担う役割は大きくなるかもしれません。これに伴い、内容の質も高くなることが予想されるでしょう。

それにより、あなたの考えが簡単に小説にできたり、好みに合わせた文章のスタイルでニュースが読めたりするなどのサービスが実現する日も遠くないかもしれません。

この記事もオススメ

はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら

「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!

例えばこのような疑問はありませんか。

・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?

・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?

・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?

資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。

「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。