「ChatGPTは無料でも使えるけれど、どこまでできるの?課金すべきか迷う…」そんな悩みを感じていませんか。

本記事では、ChatGPTの使い方に不安を感じている方へ向けて、2025年最新のChatGPT料金プラン一覧と無料・有料版の違いを比較し、有料化すべき判断の基準を丁寧に解説します。

料金の無駄を避けながら、各プランのメリットを理解し、あなたに最適な活用方法を見つけましょう。

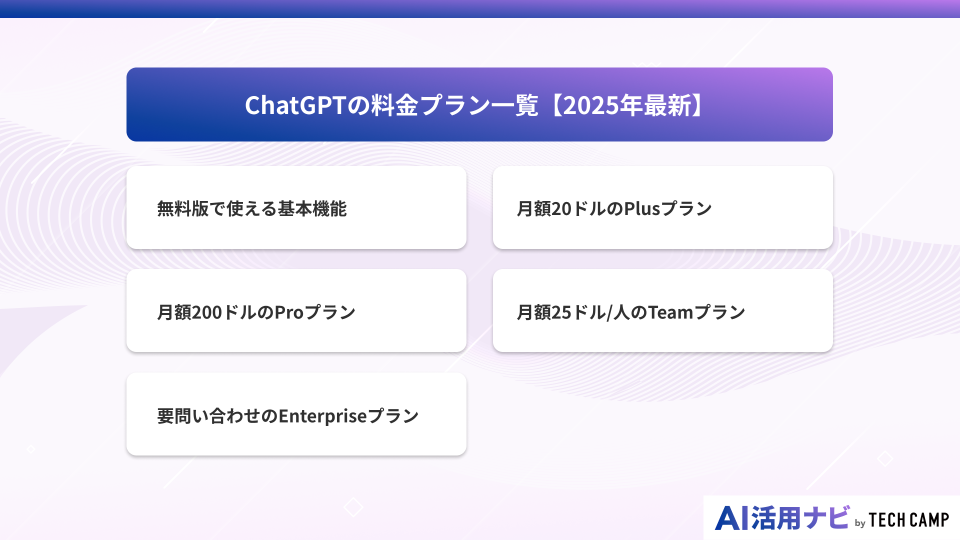

ChatGPTの料金プラン一覧【2025年最新】

ChatGPTは、無料で試せるエントリープランから、GPT-5へ高い上限・優先度でアクセスできる有料プランまで幅広く選べます。

無料でも制限付きでGPT-5を利用できますが、有料版は安定性と機能が向上します。

また、一部プランでは高性能モデルのGPT-4oも併用でき、コストと性能のバランスを取った運用が可能です。

ここでは各プランの違いとメリットをわかりやすく解説します。

無料版で使える基本機能

メール作成や文章の要約、情報整理といった基本機能を無料で試せます。

AIの操作感や回答の傾向を掴む「お試し期間」として活用できるのが、このプラン最大のメリットです。

本格導入の前に、まずは無料でAIとの対話に慣れ、どのような作業を任せられるかを見極められます。

一方で、画像生成やファイル添付など高度な機能は使えず、混雑時にはアクセスが制限される点には注意が必要です。

それでも、この無料版でAIを業務に取り入れる感覚を掴むことが、将来的な生産性向上につながる賢い第一歩といえるでしょう。

月額20ドルのPlusプラン

日常的にChatGPTを活用する方にとって、ChatGPT Plusへの切り替えは最もメリットが大きい選択肢です。

無料版のアクセス制限や遅延を解消し、月額20ドルで最新モデルgpt-4oを優先的に利用できます。

議事録の要約や資料作成がChatGPTでスムーズに進むなど、ChatGPT Plusならではのメリットは豊富です。

このChatGPT PlusプランはChatGPTのメリットを最大限引き出すための標準的な有料版で、料金以上の価値があるChatGPT Plusといえるでしょう。

月額200ドルのProプラン

高度なAI処理を長時間安定して行いたい場面では、ChatGPTのProプランが最適です。

Plusプランを超える安定性で高性能なChatGPTを連続使用できるため、ChatGPTの複雑な推論や試行錯誤を繰り返す研究・開発用途で大きな効果を発揮します。

精度が求められる検証や、応答遅延を極力排除したいプロジェクトでは、Proの安定した処理性能が大きな安心材料です。

このプランの料金は月額200ドルと高額ですが、研究開発シーンなどChatGPTを本格運用したい期間に絞ってProを活用すれば、無駄なく高度なChatGPTの機能を引き出し、その性能を最大限に活用しながらコストを最適化できます。

月額25ドル/人のTeamプラン

ChatGPTのTeamプランは、組織での業務活用に最適です。

チームでChatGPTを使う現場ではプロンプト共有やアクセス管理が重要で、この有料プランには共有ワークスペースなどの機能が整っており明確なメリットがあります。

たとえば、複数人でのプロンプト運用やカスタムGPT活用で、ChatGPTの成果を組織内で再現・展開しやすくなるでしょう。

料金は1人あたり月額25ドル(年払い)です。

また、Teamでは GPT-4o 等の上位モデルに、無料版やPlusプランよりも高い上限や優先度でアクセスできます。

無料版の活用を仕組み化して生産性を高められる点がこの有料プランのメリットであり、チーム全体のChatGPT活用で効率化を図れます。

要問い合わせのEnterpriseプラン

ChatGPTのEnterpriseプランは、大規模組織でのChatGPT導入を前提に設計された最上位の有料プランです。

複数部門でChatGPTを利用する際のセキュリティや運用統制といった高度な要件に応えるため、EnterpriseではSSOや詳細な監査ログといった機能が備わっており、ガバナンスを効かせられるメリットがあります。

たとえば、IT部門が統制を担いつつ、現場部門が業務でChatGPTを自在に使える設計も可能です。

導入は要件整理などを経た見積対応ですが、その分、組織の目的に合った柔軟な導入が実現します。

全社展開での統制とセキュリティ確保を重視するなら、Enterpriseプランが適しています。

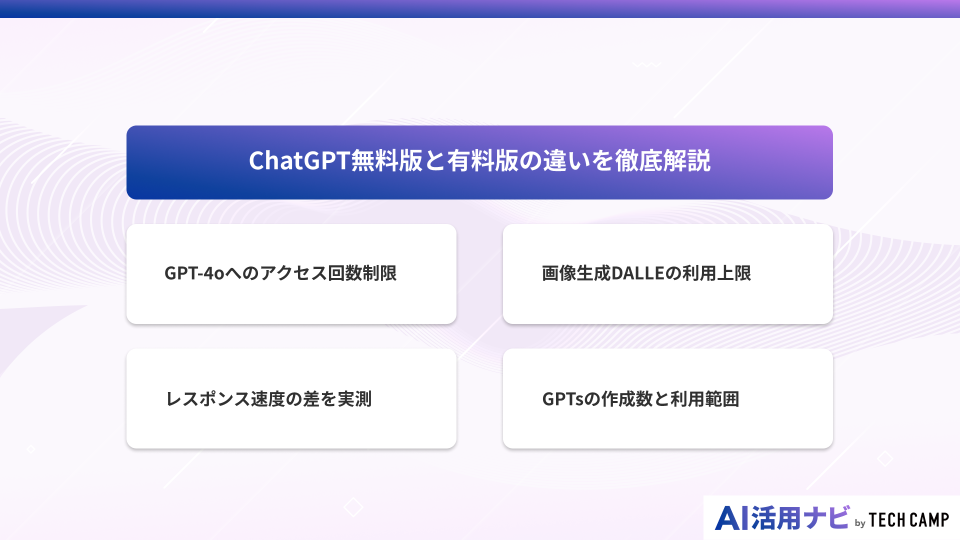

ChatGPT無料版と有料版の違いを徹底解説

ChatGPTの無料版と有料版では、モデルや安定性、機能に大きな違いがあります。

無料プランは試用に、有料プランは実務に向いており、それぞれに異なるメリットが存在します。

ここでは、その違いを具体的に比較しながら解説していきましょう。

GPT-4oへのアクセス回数制限

ChatGPTの料金プランによるアクセスの安定性は大きく異なり、これが有料版の主要なメリットです。

高性能なGPT-4oは需要が高く、無料版ではサーバー状況によってアクセスが中断する場合がありますが、有料版は優先アクセスで中断しにくいという明確なメリットがあります。

主タスクの待ち時間が料金対効果を損なうなら、ChatGPT Plusのような有料プランが有効です。

高負荷時でもChatGPTの応答が中断しにくい点は有料版の実務的なメリットです。

ChatGPT4について詳しく知りたい方は、「ChatGPT4(GPT-4)とは?3.5との違いや基本的な使い方・できることを徹底解説!【活用事例あり】」も参考にしてください。

画像生成DALLEの利用上限

画像生成を日常的に使うなら、無料よりもChatGPT Plus以上が現実的です。

有料プランは混雑時の優先度やリクエスト上限が高く、連続生成や大きめの出力も中断しにくくなります。

とくにGPT-4oの文脈理解と画像生成を組み合わせれば、サムネイルやバナーの指示修正→再生成のサイクルを短縮でき、デザイナーの負担も軽くなります。

上限と料金は更新されるため、運用前に最新の公式情報を確認してください。

レスポンス速度の差を実測

ChatGPTを主業務で活用するなら、処理スピードは重要です。

無料プランは混雑時に待機が発生しやすい一方、有料プラン(ChatGPT PlusやPro)は遅延が少なく、ChatGPTとの対話がスムーズに進行するメリットがあります。

たとえば、長文要約やファイル添付による資料作成など、複数の工程を連携させたい場面でも、ChatGPTの速度安定性が作業全体の質を底上げしてくれるでしょう。

待ち時間の削減は生産性に直結します。速度重視ならChatGPT Plusが現実的です。

GPTsの作成数と利用範囲

ChatGPTの活用度を大きく左右するのが、GPTsを作成・共有できるかという点です。

無料版では他者のGPTs利用に留まりますが、有料版は自作・共有が可能で活用の幅が広がるメリットがあります。

とくにChatGPT Plusは個人の業務効率化に、Teamは権限を分けた共同利用に、Enterpriseは統制と監査に対応した管理に役立つ点が、各プランの役割が分かれます。

ChatGPT Plusなどの有料プランに移行すれば、ChatGPTの活用手順を標準化し、安定した運用体制を整えられます。

ChatGPT料金プラン選び方ガイド

ChatGPTには無料から上位プランまであり、目的や利用頻度によって最適な料金プランは異なります。

とくに業務でChatGPTを活用する場合、安定性や共有機能の有無が重要なポイントです。

各プランのメリットを比較し、目的に合った使い方を解説していきましょう。

個人利用なら月10回以下は無料版

時間や用途を限定したライトな使い方なら、有料プランに切り替えなくてもChatGPTの無料プランで十分対応できます。

料金ゼロで始められる安心感が無料版最大のメリットで、待機や上限に当たっても時間をずらせば回復することが多いでしょう。

しかし、毎日ChatGPTの高性能AIを使い、画像やファイル解析を伴うようになったら、ChatGPT Plusへの移行を検討するタイミングです。

有料版の価値は利用量に比例して高まります。

まずはChatGPTの無料プランで使い心地を試し、日常利用が習慣化してからPlusへ移行すれば、無駄なく効率的な運用が叶い、これが料金を抑えるメリットにも繋がります。

ビジネス活用ならPlusプランから開始

無料版は混雑時に利用が制限される場合がありますが、月額20ドルのこの有料プランなら、安定的に利用できる環境が整うという明確なメリットがあります。

たとえば、議事録の要約や資料のリライトといった反復業務もスムーズに進行し、安定した出力で手戻りが減る点もメリットのひとつです。

ChatGPTを日常業務に組み込みやすくなるため、ビジネス利用を本格化させたいなら、Plusプランから始めるのが2025年において最もメリットの大きい第一歩です。

開発者・研究者向けProプランの判断基準

処理の継続性や応答の安定性が求められる場面で、高性能モデルを長時間安定して使えることが成果に直結し、これがProという有料プラン最大のメリットと言えます。

とくに、連続プロンプトを使った検証や試行錯誤では、ChatGPT Proの応答速度と処理能力が再現性を高めます。

一方で、常に高負荷が必要なければ、通常期はChatGPT Plusへ切り替えるなど、Plusプランとの使い分けも有効です。

このように、繁忙期はPro、通常期はPlusといった柔軟な運用で料金と性能の最適バランスを実現しましょう。

ChatGPT Proは、高性能モデルを軸とした高度な活用に欠かせない有料プランです。

チーム導入時の人数別料金シミュレーション

チームでChatGPTを導入する際は、人数に応じた料金設計が大切です。

ChatGPT Teamは1人あたり月額25ドル(年払い)の有料プランで、人数に応じて料金が変動し、少人数から始められる手軽さがメリットです。

たとえば、5人で月125ドル、10人で月250ドルとなります。

ChatGPT活用の恩恵が大きい部署へ先行導入し、そのメリットを検証しながら全社に広げるのが効率的でしょう。

このように、段階的な導入は無駄な料金を抑えつつChatGPTの有料版を組織に定着させる上で有効です。

個人利用はChatGPT Plus、チームでの共有と権限管理はChatGPT Teamという分担が定番です。

ChatGPT最新モデルの料金比較表

ChatGPTにはGPT-4oや4-turbo、o3-miniなど、料金と性能が異なる複数モデルがあります。

それぞれに得意分野があるため、用途や業務に応じて使い分けることが、費用対効果を高めるポイントです。

次に、各モデルの料金を比較して解説します。

GPT-4.5とGPT-4oの性能差と料金差

ChatGPTのモデル選択は、「コストと速度のGPT-4o」か「精度と専門性のGPT-4.5」か、目的で判断するのが鍵です。

GPT-4oは画像も扱える汎用性と低コストが魅力でChatGPT Plusで利用できる一方、GPT-4.5はより高精度で、複雑な推論や専門的な文章生成に特化しています。

そのため、日常業務はGPT-4oを中心とし、精度が求められる重要な場面でのみGPT-4.5に切り替える「二層運用」が有効です。

この使い分けにより、料金を抑えつつ常に業務に最適な性能を引き出す、賢い活用が可能になります。

o3シリーズ(o3-mini、o3-Pro)の用途別選択

ChatGPTのo3シリーズは専門モデルであり、GPT-4oのような汎用モデルと段階的に使い分けることで、その真価を発揮します。

これは、o3-miniが速度とコストに優れる一方、o3やo3-Proはより高度な推論を得意とするなど、モデルごとに明確な役割の違いがあるためです。

たとえば、まずo3-miniで安価に構成案の叩き台を作り、仕上げの段階で表現力に優れるGPT-4oに切り替える、というワークフローが効果的です。

このように、単一のモデルに固執せず、作業フェーズに応じて最適なモデルを使い分けることが、品質とコストを両立させる鍵となります。

モデル別の1万文字あたり料金を比較

ChatGPTで日本語の長文を扱う際、モデル選択で料金は大きく変動します。

日本語はトークン消費が多く、2025年最新のAPI料金では数万トークンを超えると料金差が顕著になるためです。

たとえば、GPT-4oで1万文字(約1.5万~3万トークン)を処理した場合の料金は約0.15〜0.6ドルですが、軽量版ならコストを半分以下に抑えるメリットがあります。

無料版でトークン消費を把握しておけばChatGPTへの課金判断に役立つため、数万文字単位の処理を行うならこの料金比較の視点は非常に重要です。

ChatGPTを無料で最大限活用する方法

無料プランに加えて他サービスのGPT-4連携機能を使うのが効果的です。

Microsoft Copilotや天秤AIなどを併用すれば、高精度な出力も可能になります。

制限を理解し、用途に合う無料活用法を見つけましょう。

Microsoft Copilotで最新GPT-4を無料利用

Edgeブラウザなどと組み合わせることで、ChatGPTのGPT-4系体験が可能です。

Copilot×ChatGPTを使えば、検索支援や文章生成でGPT-4の出力品質を無料で体験できます。

日常タスクはCopilot、検証はChatGPT無料版と分担すると、課金判断の比較がしやすくなります。

天秤AIで複数AIを無料比較

このツールでは、ChatGPT・Claude・Geminiなど複数のAIに同じ質問を一斉に投げかけ、出力を横並びで見比べられます。

これにより、ChatGPTがどのような論理構成や表現力を持つかを、他モデルと直接比較しながら確認可能です。

たとえば、文章生成や要約といったタスクで各モデルに同じ課題を与えれば、自分のニーズに最も合うAIを見極める助けになるでしょう。

直感的に比較でき、差分が把握しやすいです。迷うときはChatGPT Plusを基準に比較します。

無料版の回数制限をリセットするタイミング

固定の回復時刻は公表されておらず、直近の利用状況や混雑度に応じて回復タイミングが揺れる設計です。

早朝・深夜などのオフピークは回数が戻りやすい一方、混雑時間帯は待機や軽量モデルへの切り替えが起きやすい時間帯でしょう。

足止めが業務のボトルネックなら、主タスクはChatGPT Plusに寄せ、検証や下書きは無料のChatGPTに振り分ける二層運用が現実的です。

具体的な上限や仕様は変動するため、運用前に最新の公式情報をご確認ください。

ブラウザ拡張機能で機能を補完

ChatGPTの無料版は、ブラウザ拡張機能を使用することで、標準機能にはないWebページの要約やプロンプト管理といった機能を追加でき、有料版に近いレベルまで使い勝手を強化できます。

たとえば「ChatGPT for Google」は検索結果にAIの回答を表示し、「ChatGPT Writer」はGmailの返信を自動生成します。

このように拡張機能を活用すれば、料金をかけずに無料版のポ-テンシャルを引き出せますが、それでも機能が不足する場合にPlusなど有料プランを検討するのが現実的です。

ChatGPT API料金の仕組みと計算方法

APIは入力・出力トークンで課金され、ChatGPTのモデルごとに単価が異なります。

4oとminiの組み合わせや月次試算、上限設定を押さえることで、運用コストの制御が可能です。

ここでは、ChatGPTのAPI料金の仕組みと計算方法を解説します。

GPT-4oは入力1000トークン0.005ドル

GPT-4oのAPI料金は、出力が入力の3倍高いため、コスト管理には「出力トークンの制御」がポイント。

具体的な料金は100万トークンあたり入力5ドルに対し出力は15ドルで、これは回答生成のリソースが大きいためです。

そのためAPI経由で利用する際は、「〇〇字以内で」のようにプロンプトで出力文字数を明確に指示し、無駄な生成を減らす工夫が重要となります。

この出力コントロールが、料金を抑えつつ高性能AIを活用する賢い使い方です。

GPT-4o miniで料金を10分の1に削減

APIの運用コストは、GPT-4o miniと上位モデルのGPT-4oをうまく使い分けることで、大幅な削減が可能です。

GPT-4o miniは、100万トークンあたり入力が0.15ドル、出力が0.6ドルとGPT-4oの10分の1以下の料金です。

性能面では劣るものの、テキストの分類やタグ付けといった定型的なタスクには十分な品質と速度を発揮します。

そのため、すべてのタスクを最高性能モデルで処理するのではなく、まずはminiで大部分を処理し、より深い分析が必要なものだけをGPT-4oに任せる、という二段構えの使い方が重要です。

この比較と使い分けが、高い生産性を維持しながらコストを最適化する鍵となります。

月間利用料金の試算ツールを活用

API料金は「モデルごとの単価 × 消費トークン数」で決まる従量課金制となっており、とくに日本語は英語に比べてトークンを多く消費する傾向があるため、感覚的な利用は想定外の高額請求につながるリスクがある点に注意です。

たとえば、公式の料金計算ツール(Pricing Calculator)で「GPT-4o」を選択し、1日あたりの平均的なやり取りを入力すると、月額のおおよそのコストが自動で算出されます。

試算を基に、4o/miniの使い分けと利用上限の設定を決めます。

まず自社ユースケースでコスト感を把握します。

APIキーの管理と利用上限設定

ChatGPTのAPIキーは、意図しない課金を防ぐため、厳重な管理と適切な利用上限設定が不可欠です。

キーの第三者への漏洩は高額な不正利用に、プログラムのバグによる大量リクエストは予算超過に繋がるリスクがあるため、事前の対策が重要となります。

ChatGPT APIの具体的な対策として、まずOpenAIの管理画面から月間の利用額に上限(Usage limits)を設定してください。

これに加えて、設定額に達した際のメール通知や、プロジェクトごとにキーを分離して影響範囲を限定する手法も、無料プランの利用とは異なる、想定外の課金を防ぐために非常に有効です。

ChatGPTと他社AI料金を徹底比較

「最終成果×作業時間」で判断するのが実用的です。

ChatGPTは4oとGPTsの柔軟性に加え、Plusの安定性で再現性に強みがあります。

ここではChatGPTとClaude・Gemini・Copilot Proの料金と向き不向きを簡潔に整理し、用途別に最適な選び方を示します。

Claude 3.5の月額20ドルプランと比較

ChatGPT PlusとClaude 3.5 Sonnetは同額ですが得意領域が異なり、論理的な分析や多機能性ならChatGPT、文章の創造性や日本語の自然さならClaudeが適しています。

これは開発思想の違いを反映し、ChatGPT(GPT-4o)が「万能性」を追求するのに対し、Claudeは「丁寧な対話」を軸に人間らしい表現力を重視しているためです。

具体的にはデータ分析やコード生成はChatGPT、創造的な執筆ではClaudeが強みを発揮します。

まずは無料版で試し、業務に合う最適なツールを見つけることをお勧めします。

Gemini Advancedの月額2,900円と比較

最大メリットは、Googleサービスとの深い連携です。

一方、ChatGPT PlusはGPTsによるカスタマイズ性に強みがあり、これがPlusを選ぶ大きな理由となります。

まずChatGPTの無料版で基本性能を試し、より高度な作業や安定性を求めるならChatGPT Plusを契約する、という段階的な使い方が料金と成果のバランスを保つ上で有効です。

幅広い用途を想定するなら、ChatGPT(とくにPlus)が有力な選択肢となるでしょう。

Microsoft Copilot Proの月額3,200円と比較

月額3,200円のMicrosoft Copilot Proは、WordやExcel等のOfficeアプリ内で直接AIを呼び出せる、シームレスな連携が最大のメリットです。

使い慣れたアプリ内で直接AIを呼び出せるため、ChatGPTのようにブラウザとアプリを往復する必要がなく、作業の流れを止めずに文章生成やデータ分析を行えます。

一方、ChatGPT Plusは、特定のアプリに縛られない汎用性とGPTsによるカスタマイズ性が強みです。

Office製品での業務が中心ならCopilot Pro、より幅広い用途や独自のChatGPT環境を構築したいならChatGPT Plusと、自身の業務スタイルに合う方を選ぶことが重要です。

用途別おすすめAIサービスの選び方

ChatGPTのようなAIサービスは「何を解決したいか」という目的で選び方が異なり、各ツールの強みを理解し使い分けることが費用対効果を高める鍵です。

ChatGPTは汎用性とカスタマイズ性、Claudeはより人間らしい文章作成、CopilotはOffice連携、GeminiはGoogleサービス連携にそれぞれ強みを持っています。

たとえば、幅広い用途ならChatGPT Plus、人間らしい表現が求められるならClaude Pro、Office業務が中心ならMicrosoft Copilot Proが有力です。

まずは無料版で試し、あなたの「主戦場」となる作業環境に最適なパートナーを見極めましょう。

いろいろなAIツールのおすすめを比較したい方は、「AIツールのおすすめ19選!業務や用途ごとに使える生成AIサービスを紹介」も参考にしてください。

ChatGPT料金に関するよくある質問

提供条件は更新されるため、断定が難しい箇所は一般的な傾向として示します。

この章の要点は、ChatGPTの料金を前提に、無料版とPlusなど有料版のメリットを整理し、ChatGPTでは4oを軸に最適化することです。

年払いプランは存在する?

はい、チーム向けの「ChatGPT Teamプラン」にのみ、年払いプランが用意されています。

個人向けPlusプランは月払いのみですが、組織で長期利用する場合はTeamプランの年払いを選ぶことで、コストを大幅に削減できるメリットがあります。

学生・教育機関向け割引はある?

いいえ、現在、学生や教育機関向けの恒常的な割引プランは公式に提供されていません。

ただし、教育機関全体で導入する場合はEnterpriseプランとして個別に見積もりを相談できる可能性があります。

解約時の返金はある?

いいえ、月の途中で解約しても、日割り計算による返金は原則として行われません。

解約後も現在の請求期間が終了するまでは利用可能で、次の請求日までに手続きを終えれば余計な料金は発生しません。

無料トライアル期間は?

現在、ChatGPTの有料プラン(PlusやTeamなど)に無料トライアルはありませんが、招待コードによる短期トライアルや期間限定キャンペーン(例:学生向け2か月無料)など例外的に提供される場合があります。

ChatGPT料金プランまとめ

ChatGPTの無料版と有料プラン(PlusやProなど)は、それぞれ明確な特徴とメリットがあります。

無料版は、気軽にChatGPTの基本性能を試せるのが魅力ですが、安定した出力や業務での本格活用を求めるなら、高性能な4oモデルへ優先的にアクセスできるPlus以上の有料プランが有力な選択肢です。

とくにChatGPTを日常的に利用する場合は、料金に見合うメリットがあるかを見極め、『課金すべきか』を判断することが重要です。

どちらのプランを選ぶにせよ、その価値と機能の違いを理解し、自分の目的に合った使い方を見つけることが、この強力なChatGPTを賢く使いこなすメリットを最大化する第一歩となるでしょう。