ChatGPTは無料での利用の可能ですが、業務効率化をより進めたい方は有料プランへの変更をおすすめします。

ですが、課金したらどのくらいかかって、実際何ができるようになるのかいまいちわからない方も多いでしょう。

そこで今記事では、ChatGPTの料金プランと課金したらできることを解説します。

ChatGPTを今よりも使いこなすためにも、何ができるのかしっかり確認してくださいね。

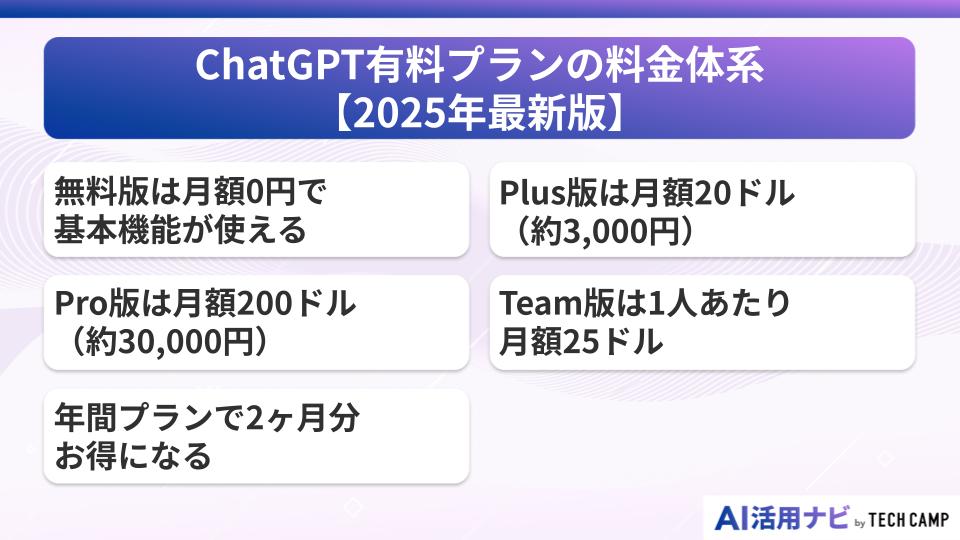

ChatGPT有料プランの料金体系【2025年最新版】

料金の全体像を先に押さえると、選ぶべきプランの違いが見えやすくなります。

ChatGPTには現在6つのプランが用意されており、個人向けには無料版・Plus・Proの3つ、ビジネス向けにはTeam・Enterprise・Educationの3つが提供されています。

本章では無料版との価格差やメリットを俯瞰し、後続の見出しで月額や年額、為替の影響、割引の仕組みを具体的に解説します。

無料版は月額0円で基本機能が使える

無料版は言葉通り”月額0円”で始められ、まずは「何ができるか」を試すには十分です。

2025年8月のGPT-5リリース以降、無料版でも最新の高性能モデルGPT-5に制限付きでアクセスできるようになり、大幅に性能が向上しました。

テキストの質問や日常的な調べもの、簡単な文章作成など基礎的な機能にはアクセスできます。

たとえば短いメール文の下書き、学習の要約、アイデア出し、簡易な翻訳は無料枠でも十分対応できます。

ただし5時間ごとに最大10メッセージの上限があり、制限に達すると軽量モデルに自動で切り替わります。

また、混雑時の待ち時間が発生することが多く、さらにDeep ResearchやChatGPTエージェントなどの高度な機能は制限されます。

「コネクタ」と呼ばれる、Googleドライブやカレンダーなどの他アプリと連携ができる機能も、有料版なら使用可能です。

よって商用での安定稼働や最新モデルの継続利用が必要なら、有料プランに切り替える判断が現実的です。

なので結果として、まずは無料で使用感を確認し、必要な機能や上限に達する頻度を基準に料金を検討する流れが無理なく進められます。

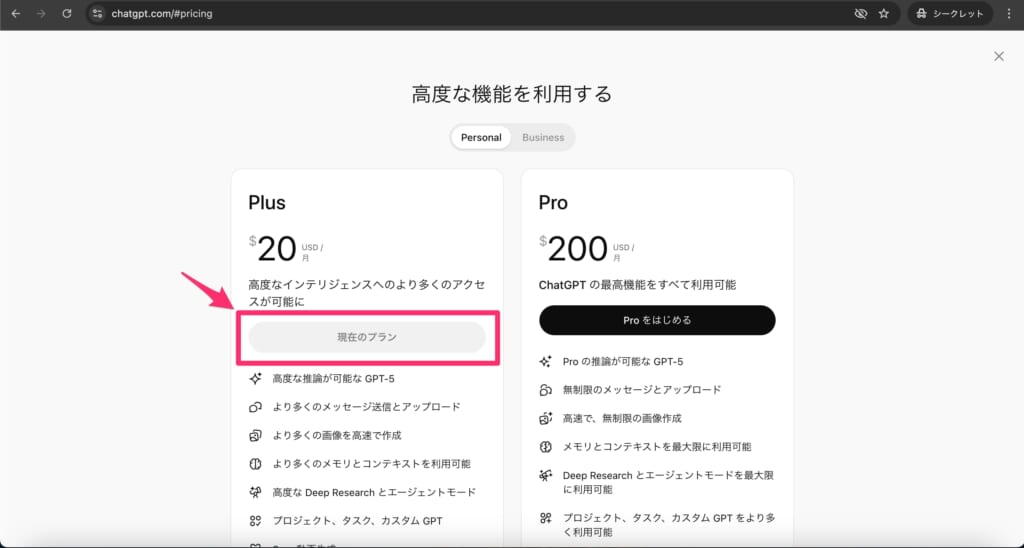

Plus版は月額20ドル(約3,000円)

Plusは個人向けのメインプランで、料金と性能のバランスが最も取りやすい選択肢です。

無料版よりも大幅に応答速度が上がり、GPT-5を含む高性能モデルや画像生成、音声機能などが安定して使えることが多いです。

無料版の10メッセージ制限に対し、Plusでは2時間で50メッセージ程度まで利用上限が拡大されます。

具体例として、ピーク時間帯でも応答が遅くなりにくく、1日の利用上限や生成回数が増えるため、学習・仕事の生産性が向上します。

また、WebブラウジングだけでなくDeep Research、ChatGPTエージェント、カスタムGPTsの作成・共有機能があり、高度かつ最新情報の下調べを会話の流れで完結できます。

為替で日本円の請求額は変動し、カード会社の手数料が上乗せされる場合があります。

2025年8月現在の円安傾向では、実際の支払額が3,200円〜3,500円程度になることもあります。

まとめると、日常利用で上限や待ち時間を避けたい人に、月額20ドル前後の投資はコスパが高いことが多いです。

Pro版は月額200ドル(約30,000円)

Proはヘビーユーザー向けで、より高い上限と安定性を求める場合に検討されます。

2024年12月に新設された最上位の個人向けプランです。

理由は、リクエスト回数や並列実行がほぼ無制限となり、長文処理や画像生成の需要が多い人でも滞りにくい設計になっているからです。

実例として、研究職や制作現場で大規模なドキュメント要約、コード解析、デザイン案の画像生成を日常的に回すケースで威力を発揮します。

また、GPT-5 Proという拡張推論モデルへの独占アクセスや、o1 pro modeなど最先端の推論機能が利用でき、複雑な数学・科学・プログラミング問題で従来モデルを大きく上回る性能を発揮します。

一方で料金は月額3万円と高額なので、使用頻度と成果の見合いを事前に試算することが重要です。

多くの利用者にとってはPlusで十分であり、制限に達する頻度が週に何度もあるような場合に検討するのが現実的です。

結局のところ、業務インパクトが明確で「待ち時間」や「上限」がコストになる人ほどProのメリットを享受しやすいと言えます。

Team版は1人あたり月額25ドル

Teamは小規模から中規模のチーム向けに、管理とコラボのしやすさを重視した料金設計です。

最低2ユーザーからの契約となり、年払いでは月額25ドル、月払いでは月額30ドルの料金体系です。

理由は、ユーザーごとの席数課金で始めやすく、共有機能や権限管理、請求の一元化で運用コストを下げられることが多いからです。

たとえば、部署でプロンプトやカスタムGPTsを共有し、画像生成の成果物やテンプレートを安全に流用できます。

チーム専用のワークスペースが提供され、会話履歴やデータはデフォルトで学習から除外されるため、機密情報を扱う企業でも安心して利用できます。

座席数や請求周期によって単価が変動し、年払いでは月額5ドルの割引が適用されます。

SAML SSOや管理者コントロールも標準で含まれ、セキュリティや監査ログが必要になったら、上位のEnterpriseプランを検討する流れが自然です。

まとめると、少人数でスピーディーに導入し、成果物をチームで再利用したい組織に向いた料金プランです。

年間プランで2ヶ月分お得になる

年払いの割引は現在Teamプランでのみ提供されており、月払い30ドルに対して年払いでは25ドルと、年間60ドル(約2ヶ月分)の節約になります。

PlusプランやProプランには年間プランの設定がなく、月額課金のみとなっています。

これは個人利用では利用期間の見通しが立てにくく、途中解約のリスクを考慮した設計と考えられます。

Teamプランで年払いを選択する場合は、チームの継続利用が前提となるため、メンバーの入れ替わりや利用頻度の変動を事前に検討することが重要です。

一方で年途中の解約は日割りにならないことが多く、利用期間の見通しが重要です。

費用対効果が読めない場合は月払いで様子を見て、使用頻度や上限の達し方が安定してから年払いに移行するのが無難です。

結果として、Teamプランで継続利用が前提なら年払いが最もシンプルな節約手段になります。

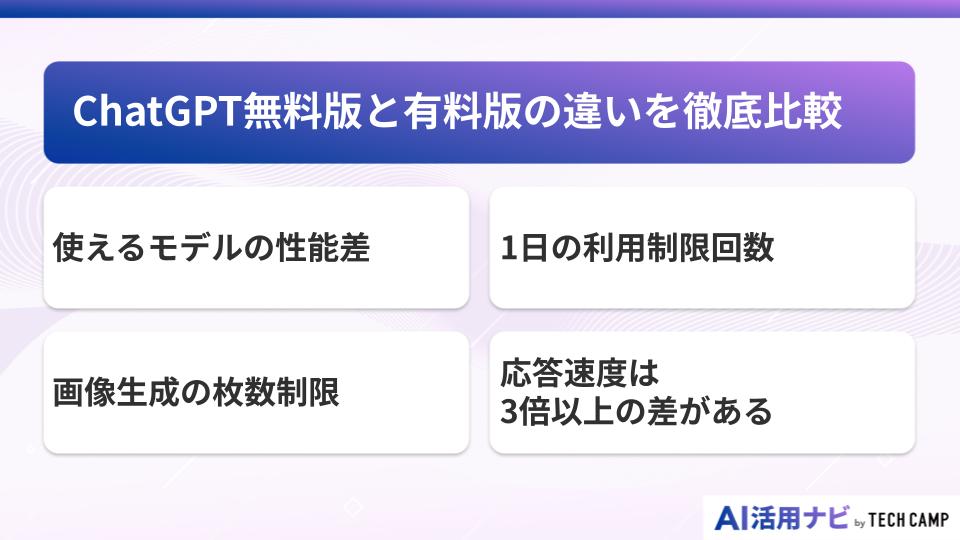

ChatGPT無料版と有料版の違いを徹底比較

ここでは無料と有料の違いを性能・上限・画像生成・速度の観点で整理します。

2025年8月のGPT-5リリース以降、無料版でも高性能モデルが利用可能になったものの、制限や優先度で明確な差が存在します。

全体像を把握すると、自分の用途に最適なプランが選びやすくなります。

使えるモデルの性能差

有料版では最新のGPT-5を含む高性能モデルに安定してアクセスでき、無料版との差は文章理解力や推論の継続性で体感しやすいです。

無料版でもGPT-5は利用できますが、5時間で10メッセージの制限があり、それを超えるとGPT-5 miniという軽量版に自動的に切り替わります。

一方、有料版では2時間で50メッセージ(Plus)や実質無制限(Pro)でフル性能のGPT-5を継続利用できます。

理由は、長文の読解や曖昧な指示の解釈、複数条件の同時最適化などで高性能モデルが安定した結果を返し続けられるからです。

例えば学術論文の要約と日本語での再構成、コードの改善提案、複雑な表の読み取りなどは、途中でモデルが切り替わらない有料版のほうが一貫性と成功率が高いことが多いです。

さらに、有料版では推論に特化したo3シリーズやGPT-5 Thinking、Pro限定のGPT-5 Proなど、より高度な思考プロセスを持つモデルにもアクセスできます。

ただし軽い日常利用では無料でも十分に用が足りる場面は多くあります。

結論として、成果物の品質や再現性、作業の継続性を重視するほど有料版の性能差が価値になります。

1日の利用制限回数

有料版は1日の利用回数や連続実行の上限が大幅に緩和され、作業の中断が起きにくくなります。

無料版では5時間ごとに最大10メッセージという厳格な制限があるのに対し、Plus版では2時間で50メッセージ程度、Pro版では実質無制限(悪用防止策を除く)となっています。

理由は、システム混雑時でも有料ユーザーの優先度が上がり、待ち時間や「しばらくしてから再試行」の発生が抑えられることが多いからです。

例えばレポート作成で数十回のやり取りを短時間に行っても、有料版では詰まりにくく、締切前の負荷に耐えやすいです。

無料版では10メッセージで一旦停止してしまうため、複雑な作業の途中で中断を余儀なくされます。

画像生成やWebブラウジング、データ分析など負荷の高い処理も、回数や同時実行の上限が無料より広く設定されています。

一方で上限値は運用状況で見直されることがあり、混雑状況に応じて微調整される可能性があります。

要するに、継続作業が前提なら有料の上限拡大が実務の安定に直結します。

画像生成の枚数制限

有料版は画像生成の上限が大幅に増え、生成待ちや失敗のリスクが減る傾向があります。

無料版では画像生成機能は利用できるものの、1日あたりの生成枚数に厳しい制限があり、混雑時には機能自体が一時的に利用できなくなることもあります。

Plus版では3時間あたり50枚程度、Pro版では実質無制限で画像生成が可能です。

理由は、計算資源の優先枠が確保され、連続生成でも品質と速度が維持されやすいからです。

例えば企画書用のバリエーションを短時間で数十枚作る、解像度違いを比較する、イラストのアイデア出しを大量に行うといった作業が現実的になります。

無料版では数枚生成した時点で制限に達し、翌日まで待つ必要が生じることが多いです。

さらに、有料版では高解像度での生成やより詳細な指示への対応も優先されます。

ただし著作権や商用利用ポリシーは別途確認が必要で、素材の取り扱いには注意が求められます。

まとめると、画像生成を業務や学習で頻繁に使うなら有料の恩恵は大きく、クリエイティブワークでは必須レベルの差があります。

応答速度は3倍以上の差がある

有料版は応答速度が顕著に速く、特に混雑時間帯では体感で3倍以上の差を感じることが多いです。

無料版では世界中の数億ユーザーと計算資源を共有するため、ピーク時間帯(日本時間の夜間や欧米の日中)では応答が大幅に遅延したり、一時的にサービスが利用できなくなることもあります。

理由は、有料ユーザーには混雑時の優先度と専用の計算資源が割り当てられ、高性能モデルの最適化により、初回レスポンスから生成完了までが大幅に短縮されるからです。

例えばブレスト中の追いプロンプトや、会議前の要約・翻訳を数分で回す場面で時間のロスが劇的に減ります。

無料版では1つの回答を得るのに数分待つことも珍しくありませんが、有料版では数秒〜数十秒で応答が返ってきます。

画像生成やWebブラウジング、データ分析も待機時間が短く、操作のテンポが崩れにくくなります。

特にPro版では最高速度での処理が保証されており、プロフェッショナルな用途でもストレスフリーで利用できます。

もちろんプロンプトの長さやネットワーク環境で速度は変動しますが、有料のほうが安定して速い傾向は変わりません。

結局、待ち時間が生産性に直結する人には速度差そのものが最大のメリットになり、これだけでも有料版の価値を十分に感じられるでしょう。

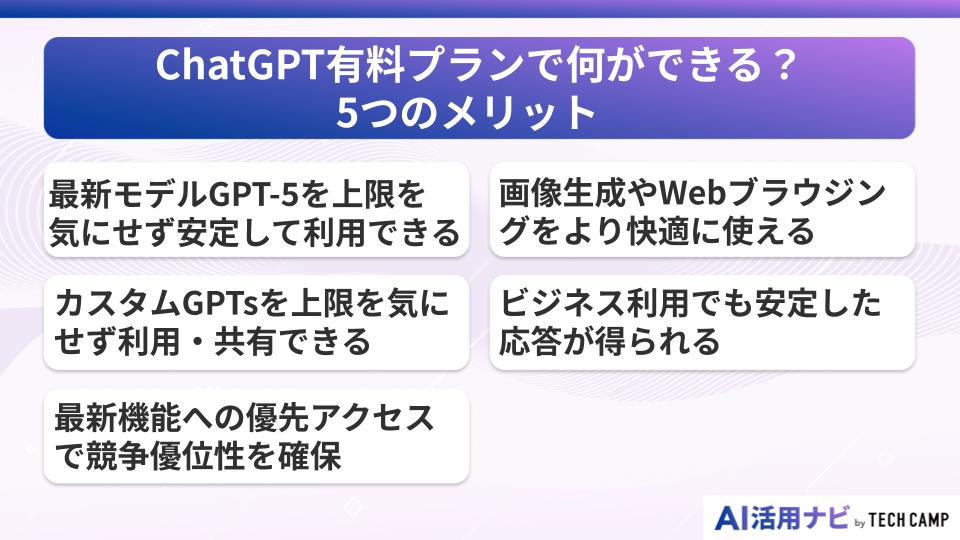

ChatGPT有料プランで何ができる?5つのメリット

有料化の判断材料として、具体的なメリットを機能別に整理します。

2025年8月のGPT-5リリース以降、有料版の優位性はより明確になり、無料版の制限と比較して圧倒的な作業効率の差が生まれています。

作業の質とスピードに効く部分を押さえ、次の見出しで実務での使いどころを掘り下げます。

最新モデルGPT-5を上限を気にせず安定して利用できる

有料なら最新モデルGPT-5を制限なく継続利用でき、無料版の5時間10メッセージという厳しい制限に縛られることなく、本格的な作業を進められます。

無料版では制限に達するとGPT-5 miniに自動降格しますが、Plus版では2時間50メッセージ、Pro版では実質無制限でフル性能のGPT-5を利用し続けられます。

理由は、モデルの更新や負荷変動時でも有料枠が確保され、長文や複雑な指示でも回答の一貫性が保たれやすいからです。

実際に、研究ノートの整理、法律・会計の文書ドラフト、専門書の要約など精度が問われる作業では、途中でモデルが切り替わらない継続性が決定的な差を生みます。

20ページの資料要約を依頼しても、無料版では途中で処理能力が落ちて品質が不安定になりがちです。

さらに有料版では、GPT-5 ThinkingやGPT-5 Pro(Pro限定)など、より高度な推論能力を持つモデルにもアクセスできます。

長いファイルや表の読み取り、コードの静的解析といった負荷の高い処理も、中断なく最高品質で回しやすくなります。

結果として、品質と再現性を重視する人ほど有料の恩恵が大きく、プロフェッショナルな用途では必須レベルの差があります。

画像生成やWebブラウジングをより快適に使える

有料版では画像生成とブラウジングの連携がスムーズで、調査からビジュアル作成まで一気通貫で進められます。

無料版では画像生成が1日数枚程度に制限される一方、Plus版では3時間で50枚程度、Pro版では実質無制限で高品質な画像を連続生成できます。

生成速度も優先処理により大幅に短縮されます。

理由は、生成枚数と速度の優遇により、試行錯誤を繰り返しても作業が滞りにくいからです。

例えば商品LPのヒーロー画像案を10パターン生成し、同時に競合サイトを調べてコピー案を改良し、さらにSNS用のバリエーションを作成するといった複合的なワークフローが短時間で完結します。

無料版では画像生成だけで1日の枠を使い切ってしまい、翌日まで作業が止まることも珍しくありません。

Webブラウジング機能も有料版では回数制限が大幅に緩和され、リアルタイム情報の取得やファクトチェックを頻繁に行えます。

著作権や利用規約の遵守は前提ですが、有料の枠で検討→生成→修正のサイクルが劇的に加速します。

まとめると、ビジュアルと調査を往復する作業ほど有料の快適さが活き、クリエイティブ業務では投資対効果が非常に高くなります。

カスタムGPTsを上限を気にせず利用・共有できる

有料ユーザーはカスタムGPTsの作成・利用・共有が自由度高く行え、チームの生産性が底上げされます。

無料版でもカスタムGPTsは利用できますが、作成数や利用回数に制限があり、本格的な業務利用には不向きです。

Plus版以上では作成数の制限が大幅に緩和され、Team版では組織内での安全な共有機能も提供されます。

理由は、プロンプトや知識ベースをテンプレ化し、誰でも同じ品質の出力を再現できるからです。

例えば「議事録要約GPT」「顧客メール返信GPT」「SEO見出し案作成GPT」などを作成し、チームメンバーに配布することで、個人のスキルに依存しない安定した業務品質を実現できます。

特定の業界知識や企業の文書フォーマットを学習させたカスタムGPTsは、汎用モデルでは得られない精度を発揮します。

Team版では、カスタムGPTsの共有範囲を組織内に限定でき、機密情報を含む業務知識を安全に活用できます。

セキュリティや公開範囲の設定も有料版のほうが柔軟で詳細な制御が可能です。

結論として、標準化が必要な業務や、専門知識を要する反復作業には有料版のカスタムGPTs機能が相性良好で、ROIを明確に測定できるメリットがあります。

ビジネス利用でも安定した応答が得られる

有料版は稼働の安定性が高く、業務時間帯でも計画通りに処理を進めやすく、無料版で頻発する「混雑しています」エラーや長時間の待機から解放されます。

特に日本時間の夜間(米国の日中)や欧州の営業時間など、グローバルでの利用ピーク時でも、有料ユーザーには専用リソースが割り当てられるため、安定したレスポンスを期待できます。

理由は、優先リソースにより混雑時のタイムアウトや制限リセット待ちが減るため、納期やSLAに影響しにくいからです。

例えば見積書や契約書のドラフト作成、大量データのクレンジング指示、月次レポートのサマリー生成など、締切が厳格な業務でも滞ることなく完了できます。

無料版では「後でもう一度お試しください」のメッセージで作業が中断され、重要な商談前の資料準備が間に合わないリスクがあります。

Team版やEnterprise版では、管理者機能による利用状況の監視、請求の一元化、セキュリティポリシーの適用など、組織的な運用に必要な機能が充実しており、運用コストも抑えられます。

また、会話履歴がデフォルトで学習に使用されない設定により、機密情報の漏洩リスクも軽減されます。

APIは別料金体系のためワークフロー自動化には追加投資が必要ですが、ChatGPTのフロント画面での対話作業は有料プランだけで十分に完結できます。

結果として、日常業務のボトルネックが「AIの応答待ち時間」から「人間の判断・設計力」に移り、真の意味での生産性向上と成果の安定化を実現できます。

最新機能への優先アクセスで競争優位性を確保

有料ユーザーは新機能のベータ版や実験的機能への早期アクセス権が得られ、AI技術の進化を常に最前線で体験できます。

2025年に入ってからも、高度な音声機能、動画生成機能(Sora)、エージェント機能(ChatGPT Agents)など、まさに革新的な機能が順次有料ユーザー向けに先行リリースされています。

これらの機能は競合他社との差別化や、新しいビジネスモデルの創出に直結する可能性があります。

理由は、OpenAIが新技術の検証を有料ユーザーとの協力で行い、フィードバックを得ながら機能改善を進める戦略を取っているからです。

例えば、音声での自然な対話機能は営業プレゼンの練習や語学学習に革命をもたらし、動画生成機能はマーケティング素材の制作コストを劇的に削減する可能性があります。

これらを早期に習得し、業務に組み込むことで、同業他社に対する明確なアドバンテージを築けます。

さらに、Pro版ユーザーは最も実験的で高性能な機能への独占アクセスも可能で、AI研究の最先端を実用レベルで活用できます。

企業のAI戦略において、これらの先行体験は投資判断や人材育成の方向性を決める重要な材料となります。

結論として、AI時代の競争において「情報格差」は「収益格差」に直結するため、最新機能への優先アクセスは長期的な競争優位性の確保に不可欠と言えるでしょう。

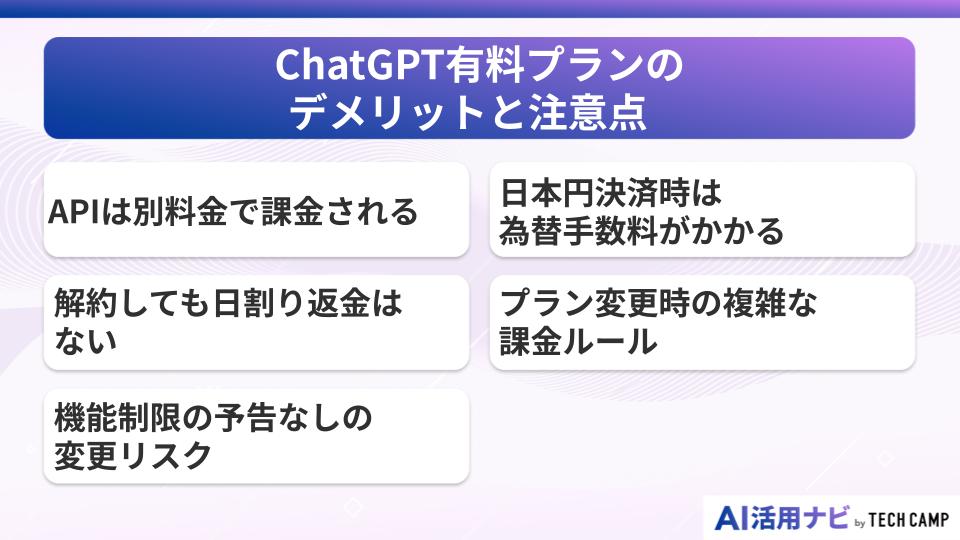

ChatGPT有料プランのデメリットと注意点

ここまでで「ChatGPTの有料プランはいいこと三昧!」という事はご把握いただけたかと思いますが、やはり料金もかかるので「私は月額3000円分も使えるのか?」と不安を感じられる人もいると思います。

ですのでここではメリットだけでなく、料金や契約条件の注意点も紹介します。

特に2025年現在では円安の影響やプラン選択の複雑化により、想定外のコストが発生するリスクが高まっています。

ここではコストの内訳や解約の扱いなど、見落としやすいポイントを整理します。

APIは別料金で課金される

フロントのChatGPTサブスクリプションと、外部連携に使うAPIは完全に別の課金体系で、二重課金に注意が必要です。

Plus版(月額20ドル)やPro版(月額200ドル)に加入していても、API利用時は追加でトークン単位の従量課金が発生し、使用量によってはサブスクリプション料金を大幅に上回るコストになる可能性があります。

つまり、ChatGPTを課金しているからといってAPIが使えるわけではないということです。

APIはトークン量やモデル種別で従量課金され、アプリや自動化の規模に応じて費用が線形に増加します。

例えば社内ツールに組み込んで1日1万件の文書要約を自動実行すると、GPT-5 APIの場合、入力100万トークンで1.25ドル、出力100万トークンで10ドルの料金が発生します。

月間では数百ドル〜数千ドルのAPI料金が別途請求される計算になります。

Plus版のサブスクリプションがあっても、APIの料金割引は一切適用されません。

なので開発者向けの用途では実質的にダブルコストとなります。

見積時は、処理対象データ量、1日の実行回数、使用モデルの種類を具体的に試算し、月額上限を設ける設計が不可欠です。

まとめると、ChatGPTの対話利用とシステム連携のコストは完全に分離して管理し、予算計画では両方を考慮する必要があります。

日本円決済時は為替手数料がかかる

全プランがドル建て請求のため、日本円での支払い時には為替レートの変動と手数料により、実際の支払額が大きく変動するリスクがあります。

2025年8月現在の円安傾向(1ドル=150円前後)では、Plus版の月額20ドルが実質3,200円〜3,500円程度になることも珍しくありません。

例えば月額20ドルのPlus版でも、為替レート150円の場合、実際の請求額は約3,100円となり、「月額3,000円」の想定を上回ります。

Pro版(200ドル)では3万円の想定が32,000円〜33,000円になることもあります。

さらに現在は消費税も加算されるので、月額3,300円は発生すると思っていたほうがいいでしょう。

Team版で年払い契約(25ドル×12ヶ月×人数)を選択した場合、支払いタイミングの為替レートが年間コストを大きく左右します。

円高時に一括払いすれば節約になりますが、円安時では予算を大幅に超過するリスクがあります。

社内精算では毎月の実際の請求額を記録し、為替変動による予算との差異を説明できる体制が必要です。

結局、ドル建て料金の変動リスクを織り込んだ予算設定が不可欠です。

解約しても日割り返金はない

多くのSaaS(一人一人が使える共通のものを使えるシステムのこと)と同様に、ChatGPTも期間途中で解約した場合の日割り返金は一切行われません。

特にTeam版の年間契約(年額300ドル/人)やPro版(月額200ドル)など高額プランでは、解約タイミングの判断ミスが大きな損失につながる可能性があります。

ただ、契約が期間ライセンス型で、支払い済み期間中はサービス利用権が保持される扱いになります。

つまり課金発生した月内であれば、いつ解約したとしてもその期間は最後まで課金状態で利用できるということです。

例えば月初にPro版を解約しても、当月末まではPro機能を利用でき、200ドル分の権利は有効ですが、未使用期間分の返金は受けられません。

Team版の年間契約では、更に大きな影響があり、年の途中で人員削減やプラン変更が必要になっても、残期間分の費用回収はできません。

Plus版からPro版へのアップグレードも注意が必要で、Plus版の残り期間分は無駄になり、Pro版の料金が満額請求されます。

逆にダウングレードの場合も、高額プランの残り期間分は返金されません。

運用上は、更新日の1週間前には利用状況を確認し、継続・変更・解約の判断を行う習慣が重要です。

まとめると、解約タイミングの計画的な管理がコスト最適化の最重要ポイントです。

(私は毎月20日に、全てのAIサービスの利用状況を確認して解約を検討するようGoogleカレンダーに定期予定を入れています)

プラン変更時の複雑な課金ルール

現在のChatGPTでは6つのプラン(Free、Plus、Pro、Team、Enterprise、Education)があり、プラン間の移行時には複雑な課金ルールが適用されるため、想定外のコストが発生しがちです。

特に個人からチーム、チームから企業へのスケールアップ時や、逆にコスト削減のためのダウングレード時に、課金の重複や無駄が生じやすくなっています。

Team版では最低2ユーザーからの契約となるため、個人利用からの移行時には人数分の追加コストが必要です。

また、Team版内でのユーザー数変更は月中でも即座に反映され、プロレート(日割り)計算で追加請求されますが、ユーザー削減時の返金は翌月以降の調整となることが多いです。

例えば、5人のTeam版契約(年払い25ドル×5人×12ヶ月=1,500ドル)から3人に削減する場合、削減した2人分の年間料金(600ドル)は即座には返金されず、翌年の契約更新時にクレジットとして適用される仕組みです。

Enterprise版への移行では個別見積もりとなり、既存契約との調整方法も契約により異なるため、移行前の詳細な確認が不可欠です。

機能制限の予告なしの変更リスク

ChatGPTは有料プランかどうか関わらず、「合理的な使用範囲内」「悪用防止策の適用」という曖昧な表現で利用制限が設けられており、運用状況に応じて予告なく制限が変更される可能性があります。

過去にも画像生成の回数制限やAPIレート制限が突然変更された事例があり、業務で安定した処理量を前提とした運用では、予期しない制限変更によるサービス中断リスクを考慮する必要があります。

Pro版の「実質無制限」も完全な無制限ではなく、異常な使用パターンが検出された場合には一時的な制限がかかることがあります。

特に自動化ツールとの連携や、大量データの一括処理を行う場合には、事前にOpenAIのサポートに確認を取ることが推奨されます。

Team版やEnterprise版でも、組織全体の使用量が想定を大幅に超える場合には、追加料金の請求や利用制限の適用が行われる可能性があります。

少し面倒ですが、契約時にしっかりとSLA(サービスレベル契約)を確認すると良いでしょう。

もはやSLA内容をChatGPTに読み込ませて、要約してもらえば確認の難易度も下がります。

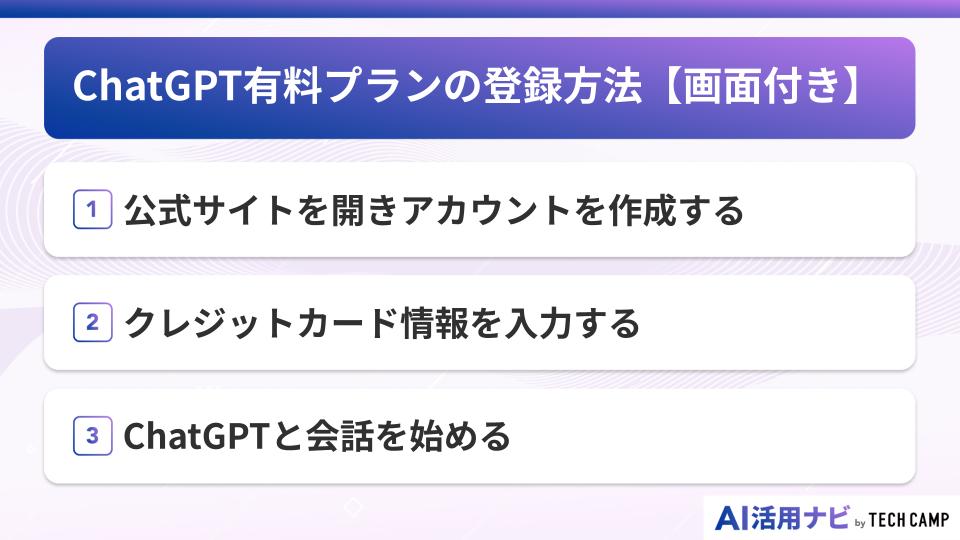

ChatGPT有料プランの登録方法【画面付き】

初めての人でも数分で登録できます。

画面の流れを文章で追えるように、順序と注意点を具体的に説明します。

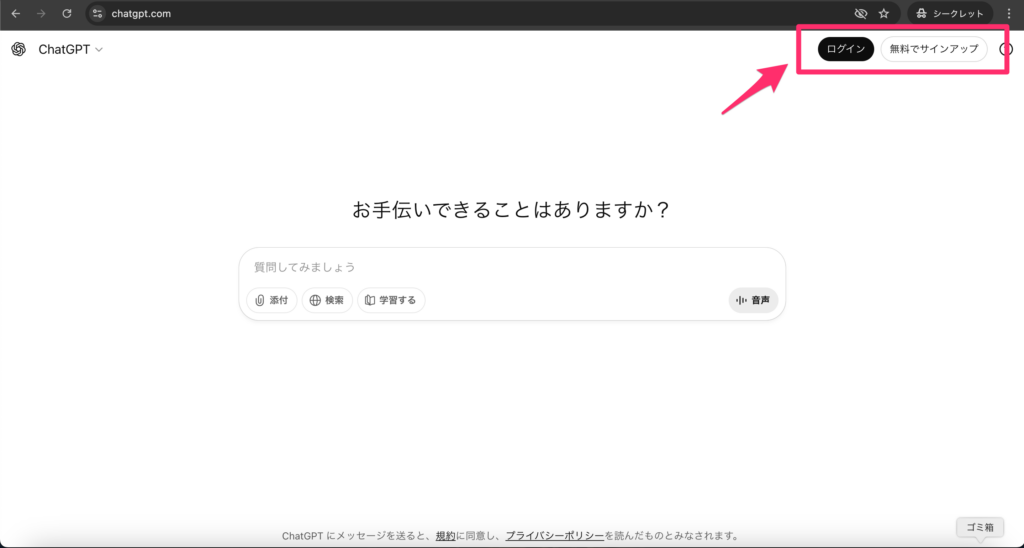

公式サイトを開きアカウントを作成する

最初に公式サイトへアクセスし、Sign upからメールアドレスまたはGoogle/Appleで登録します。

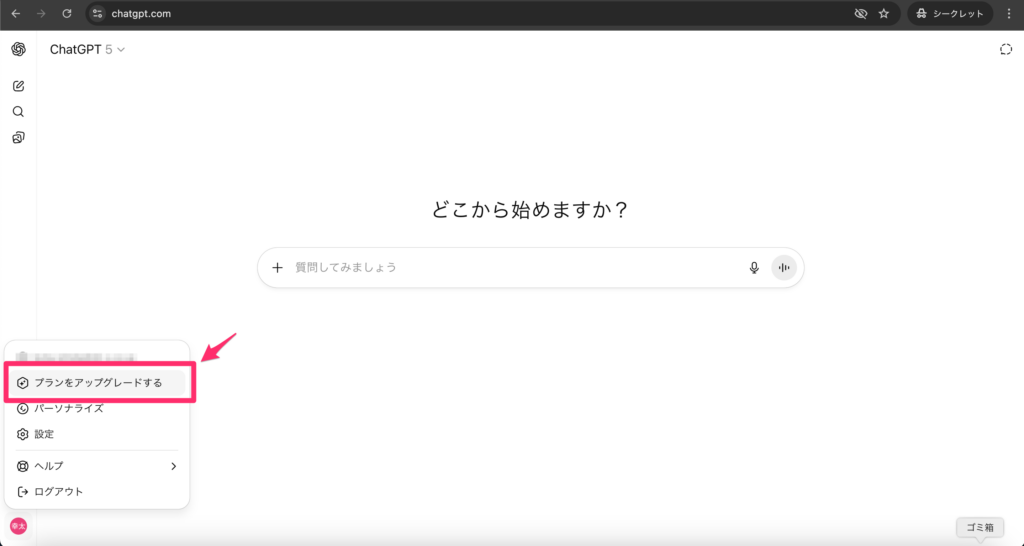

アカウント作成後はダッシュボードから有料プランの選択に進みます。

クレジットカード情報を入力する

次にプランを選び、カード情報と請求先を入力します。

入力後は確認画面でプランと金額を再チェックして確定します。

ChatGPTと会話を始める

決済が完了すると、すぐに有料の上限と機能が反映されます。

例えばモデルの表記がPlus/Proプランなら「ChatGPT」から「ChatGPT-5」になります。

不具合時は一度ログアウト・ログインやブラウザ更新で解決する場合があります。

その後は使用頻度を見ながら、必要に応じて年払いへの切り替えを検討すると良いでしょう。

ChatGPT有料プランの解約方法

解約は数クリックで完了します。

ここでは操作手順と、解約後の利用可否・返金の有無を整理します。

設定画面から2クリックで解約できる

アカウントの設定画面からプラン管理を開き、キャンセルを選択すれば解約が完了します。

Web上のセルフサービスで処理できる設計になっており、サポート連絡なしで解約手続きが可能です。

Team/Enterpriseプランの場合は管理者のみ操作できる場合があるため、権限を確認してください。

解約後も期限まで利用可能

解約すると次回更新が停止されるだけで、支払い済みの期限までは機能を使えます。

理由は、期間ライセンスの権利が残る扱いであるからです。

年払いでも同様で、残期間は利用可能ですが、日割り返金はないのでその点のみ注意です。

データは基本的にアカウントに残りますが、共有設定や公開範囲は解約前に整理しておくと安全です。

ChatGPT有料プランと他社AIサービスを比較

選択の質を高めるには、料金だけでなく機能の違いも押さえる必要があります。

2025年現在、AI市場は急速に進化しており、各サービスが独自の強みを打ち出す中で、自分の用途に最適な選択がより重要になっています。

ここでは代表的なサービスとの違いと、利用シーンごとの向き不向きを説明します。

Claude 4.5との機能・料金比較

ChatGPTは画像生成やカスタムGPTsの充実しており、一般的な事務や営業業務からクリエイティブワークまで幅広く対応できる拡張性が最大の強みです。

DALL-Eによる画像生成、カスタムGPTsでのテンプレート化、さらにTeam版やEnterpriseプランでは組織共有など、一つのプラットフォームで完結する設計が特徴的です。

チーム運用における再現性の高さや、SEO・資料作成での標準化しやすさは他社のAIモデルを大きく上回ります。

一方でClaude 4.5は、長文読解における精度の高さと、より自然で洗練された日本語表現が得意分野となっています。

特に議事録の要約、学術文書の解析、繊細なニュアンスを要する文章編集では、Claude 4.5の方が優れた結果を出すケースが多く見られます。

また、安全性への配慮が厳格で、倫理的に微妙な内容についても慎重な回答を行う傾向があります。

料金面では、Claude 4.5のPro版が月額20ドル、ChatGPT Plus版も同額と競合していますが、利用上限や付帯機能で差が出ます。

Claude 4.5は画像生成機能がないため、ビジュアル制作が必要な場合は別途ツールが必要です。

結果的に、画像生成を含む統合的なクリエイティブワークや組織での標準化を重視するならChatGPT、純粋な文章品質や長文解析の精度を求めるならClaude 4.5という使い分けが現実的です。

Gemini Advancedとの機能・料金比較

ChatGPTは、プロンプト入力から画像生成、データ分析まで一気通貫で処理できるワークフローの完結性と、カスタムGPTsによる業務標準化が大きな魅力となっています。

複数の機能を連携させた複合的な作業—例えば競合調査→分析→レポート作成→プレゼン用画像生成—を単一プラットフォームで効率的に進められる点で優位性があります。

Gemini Advancedは、やはりなんと言ってもGoogleの豊富なサービス群との深い連携が最大の差別化要因です。

Google Drive、スプレッドシート、Gmail、Calendarとのシームレスな連携により、既にGoogleのアプリ(Google Workspace)を活用している組織では、劇的な業務効率化が期待できます。

また、Google検索との統合による最新情報へのアクセス速度と精度は、他社サービスを上回る場合が多いです。

料金については、Gemini Advanced(月額約3,000円)とChatGPT Plus(月額約3,000円)で同水準ですが、Google One 2TBストレージが含まれるGeminiの方がコストパフォーマンスに優れる場合があります。

ただし、画像生成機能の充実度や、カスタマイズ性ではChatGPTに分があります。

これらのことから、Googleのサービスを使っている組織であればGemini Advancedを使用すると良いでしょう。

Google Workspaceを中心とした業務環境ならGemini Advanced、独立性や画像生成を重視するならChatGPTという棲み分けが合理的です。

Microsoft Copilot Proとの機能・料金比較

ChatGPTは、会話形式のインターフェース(見た目や使い心地)を中心とした独立性の高い設計により、既存システムに依存しない柔軟なワークフローを構築できるのが特長です。

プロンプトエンジニアリングのノウハウやカスタムGPTsで蓄積した知識資産を、他のツールや組織でも横展開しやすい汎用性があります。

また、アプリケーション間を横断するのではなく、ChatGPT内で作業を完結させる設計のため、情報の一元管理がしやすくなっています。

Copilot Proは、Microsoft Office製品群(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams)とのシームレスな連携が可能なので、既存の業務フローを大幅に改善できる点で圧倒的な優位性があります。

文書作成の途中でAIサポートを受けたり、Excelでのデータ分析を自然言語で指示したりと、従来の作業方法を変えることなく生産性を向上させられます。

料金面では、Copilot Pro(月額約3,000円)とChatGPT Plus(月額約3,000円)で同等ですが、含まれる機能や制限に違いがあります。

Copilot ProはOffice統合が強力な反面、独立したアプリとしての画像生成や高度なカスタマイズには限界があります。

ChatGPTは逆に、Office統合は若干弱いものの、より幅広い用途に対応できる柔軟性があります。

ただしChatGPTはMicrosoftが資金提供しているということもあり、Google製品よりMicrosoftが提供しているOffice製品との連携は比較的強い印象です。

したがって既存のOffice環境での効率化を最優先するならCopilot Pro、より創造的で多様な用途に活用したいならChatGPTを導入すると良いと思います。

ChatGPT有料プランはこんな人におすすめ

利用シーンを具体化すると、料金対効果の判断が容易になります。

2025年8月のGPT-5リリース以降、無料版でも高性能AIが利用できるようになりましたが、利用制限や機能制限も考えると、本格的な作業には有料版が必須だと思います。

ここでは代表的な4タイプを例に、課金したほうがいいか、あなたが課金向きか不向きかの判断軸を説明します。

毎日10回以上ChatGPTを利用する人

日常的に多くのやり取りを必要とする人は、有料版の上限緩和と応答速度の向上により、作業効率が劇的に改善されます。

無料版では5時間で10メッセージという厳しい制限があるため、1日10回以上利用する場合、頻繁に制限に引っかかり作業が中断されてしまいます。

この中断による機会損失は、月額3,000円程度の有料版コストを大きく上回ることが多いのです。

例えば、学習ノート作成、メール返信の下書き、資料要約、アイデア整理などを毎日行う場合、無料版では午前中に上限に達し、午後の作業ができなくなるケースが頻発します。

Plus版なら2時間で50メッセージまで利用でき、画像生成やWebブラウジングも含めてテンポよく作業を進められます。

時給換算で考えると、ChatGPTにより1日30分の作業時間短縮ができれば、月間で約10時間の効率化となります。

時給1,500円の価値がある業務なら月間15,000円の生産性向上となり、Plus版の料金(約3,000円)は十分に回収可能です。

結論として、日々の利用頻度が高い人ほど、Plus以上への投資効果が明確に現れます。

プログラミングや専門的な質問をする人

コーディングや専門文書の相談では、有料版の高性能モデルによる精度の高さと継続性が決定的な違いを生みます。

プログラミングでは長いコードの文脈理解、曖昧な要件からの仕様推測、エッジケースの洗い出しなど、複雑な思考プロセスが必要です。

無料版では制限によりGPT-5 mini(軽量版)に切り替わってしまい、高度な推論能力が低下するため、満足できる結果が得られにくくなります。

具体的には、リファクタリングの提案、テストケースの設計、エラー原因の特定と修正方法の提示、数式の導出や証明などで、有料版と無料版で明確な品質差が現れます。

特に複数回の試行錯誤が必要な複雑な問題では、無料版の制限が大きなボトルネックとなってしまいます。

有料版では一貫して高性能モデルを利用でき、推論に特化したGPT-5 ThinkingやPro限定のGPT-5 Proなど、より高度な思考能力を持つモデルにもアクセスできます。

これにより再現性の高い回答を得やすくなり、専門的な作業の効率が大幅に向上します。

結果として、技術的専門性が高い作業に従事する人ほど、有料版への投資回収期間は短くなる傾向があります。

画像生成を頻繁に使いたい人

クリエイティブ業務や資料作成において、画像生成機能の制限差は作業効率に直結する重要な要素となります。

無料版では1日あたり数枚程度の厳しい制限があり、混雑時には機能自体が利用できなくなることも珍しくありません。

一方、Plus版では3時間で50枚程度、Pro版では実質無制限での画像生成が可能です。

実際の業務では、バナーデザインのバリエーション作成、プレゼン用のイラスト素材、SNS投稿用のサムネイル、商品コンセプトの視覚化など、短時間で大量の画像生成が必要になる場面が多くあります。

無料版では最初の数枚で制限に達し、翌日まで作業が止まってしまうため、納期のある業務には実質的に使用できません。

有料版では生成枚数の大幅な増加に加え、生成速度の優先処理、高解像度での出力、より詳細な指示への対応なども優遇されます。

これにより、アイデア出し→改良→最終調整のサイクルを一日で完結させることが可能になります。

結論として、ビジュアル制作を伴う業務に従事する人にとって、有料版は必須レベルのツールと言えるでしょう。

ビジネスで成果を出したい人

組織における業務標準化と品質の安定化を目指す場合、有料版の上限拡大と管理機能が大きな威力を発揮します。

カスタムGPTsによるプロンプトのテンプレート化により、個人のスキルに依存しない安定したアウトプット品質を実現できます。

営業メールのテンプレート、議事録要約の標準化、要件定義書のドラフト作成、FAQ初稿の自動生成など、反復的な業務の効率化が可能です。

Team版では、これらのカスタムGPTsを組織内で安全に共有でき、権限管理やセキュリティ設定も細かく制御できます。

会話履歴がデフォルトで学習に使用されない設定により、機密情報の漏洩リスクも軽減されます。

また、請求の一元化により経理処理も簡素化されます。

ビジネス利用では、混雑時でも安定したレスポンスが得られることが重要です。

重要な商談前の資料準備、締切直前のレポート作成、緊急時の対応マニュアル作成など、タイミングが重要な業務で「サービスが混雑しています」のメッセージが出ることは致命的です。

有料版では専用リソースにより、こうしたリスクが大幅に軽減されます。

結果として、業務の可用性と再現性がKPIに直結する組織ほど、有料版の導入効果は明確に測定可能な形で現れます。

ChatGPT有料プランに関するよくある質問

ここでは料金や機能差、制限、商用利用などの疑問にまとめて答えます。

2025年8月現在の最新情報に基づき、実用的な観点から解説します。

ChatGPTの料金は3000円ですか?

Plus版は月額20ドルですが、為替レートと手数料により実際の支払額は変動します。

2025年8月現在の円安傾向(1ドル=150円前後)では、Plus版の実際の支払額は3,200円〜3,500円程度になることが一般的です。

これにクレジットカード会社の為替手数料(1.6%〜2.5%)が上乗せされるため、「固定で3,000円」ではなく、為替変動を考慮した予算設定が必要です。

Pro版(月額200ドル)の場合、同様の計算で32,000円〜33,000円程度の実際の支払額となります。

Team版は年払いで月額25ドル、月払いで30ドルのため、為替の影響をより受けやすくなります。

法人利用では、為替変動による予算との差異を説明できるよう、毎月の実際の請求額と想定額の記録を保持することをお勧めします。

ChatGPTの有料版を使うべきか?

利用頻度と用途によって明確な判断基準があります。

毎日10回以上利用する、画像生成を頻繁に使う、締切のある作業が多い、チームでの標準化が必要、といった条件に当てはまる場合は有料版の導入効果が高くなります。

逆に、週に数回の軽い質問、短文の翻訳、簡単な調べ物が中心の場合は、無料版でも十分に用が足りる可能性があります。

判断に迷う場合は、まず無料版で2週間程度使用し、制限に達する頻度や待ち時間の発生状況を観察してからPlus版への移行を検討するのが現実的です。

投資効果の目安として、ChatGPTの利用により1日15分以上の時間短縮が可能なら、Plus版のコストは十分に回収できると考えられます。

ChatGPTの無料版は1日何回まで使えますか?

2025年8月現在、無料版では5時間ごとに最大10メッセージまで利用可能です。

この制限に達するとGPT-5 miniという軽量版に自動的に切り替わり、引き続き利用は可能ですが、推論能力や回答品質が低下します。

混雑時にはさらに厳しい制限がかかったり、一時的にサービス自体が利用できなくなる場合もあります。

Plus版では2時間で50メッセージ程度、Pro版では実質無制限(悪用防止策を除く)となっており、継続的な作業には有料版が必要です。

ChatGPTの年間支払いはいくらですか?

現在、年間プランが用意されているのはTeam版のみです。

Team版では年払いで月額25ドル、月払いで30ドルとなっており、年払いを選択することで年間60ドル(約1万円)の節約が可能です。

Plus版やPro版には年間プランの設定がなく、月額課金のみとなっています。

Team版の年払いを選択する場合、途中解約時の返金はないため、チームの継続利用が確実な場合にのみお勧めします。

ChatGPTの有料プランでは画像生成に制限はありますか?

有料版でも完全に無制限ではありませんが、実用上は十分な余裕があります。

Plus版では3時間で50枚程度、Pro版では実質無制限での画像生成が可能です。

連続で大量生成を行う場合は一時的な待機が発生することがありますが、無料版の厳しい制限と比べると大幅に緩和されています。

商用利用については、OpenAIの利用規約に従って可能ですが、著作権やブランド権の侵害、不適切なコンテンツの生成には注意が必要です。

クライアントワークでは事前に権利関係を確認することをお勧めします。

ChatGPTで生成した画像は商用利用できますか?

OpenAIの利用規約では、適切な範囲での商用利用が認められています。

ただし、著作権のある画像の模倣、実在する人物の肖像、既存ブランドのロゴやキャラクターの生成などは避ける必要があります。

また、生成した画像に第三者の権利が含まれていないかの確認は利用者の責任となります。

企業での利用では、利用ガイドラインの策定、生成画像の権利確認プロセスの整備、必要に応じた法務チェックの実施をお勧めします。

ChatGPT PlusとProの違いは何ですか?

Plus版は個人利用に最適化されたバランスの良いプランで、Pro版はヘビーユーザー向けの最上位プランです。

Plus版(月額20ドル)の特徴

- 2時間で50メッセージ程度の上限

- GPT-5、画像生成、Webブラウジングが利用可能

- カスタムGPTsの作成・利用が可能

Pro版(月額200ドル)の特徴

- ほぼ無制限の利用

- GPT-5 Proなど最高性能モデルへのアクセス

- 最優先処理による最高速度での応答

- 最新機能への優先アクセス

選択基準として、日常的な利用ではPlus版で十分ですが、研究開発、DeepResearchなどの高度な機能の大量アクセス、リアルタイム性が重要な業務ではPro版の価値があります。

ChatGPTの年間契約を解約するにはどうすればいいですか?

現在年間契約があるのはTeam版のみですが、解約は簡単に行えます。

ChatGPTの設定画面から「プラン管理」→「サブスクリプション管理」→「プランをキャンセル」の順で操作することで、次回更新の停止が可能です。

解約後も契約期間の終了まではサービスを利用できますが、日割り返金はありません。

解約のタイミングは契約更新日の1週間前までに行うことをお勧めします。

解約手続きの確認画面や解約完了メールのスクリーンショットを保存しておくと、後の確認に役立ちます。

ChatGPT有料プランまとめ

ChatGPTの有料プラン選択では、利用頻度、用途、チーム規模を基準とした判断が重要です。

日々の利用回数が10回以上なら Plus版、大量の画像生成や高度な推論が必要なら Pro版、チームでの利用なら Team版といった使い分けにより、投資効果を最大化できます。

2025年8月のGPT-5リリースにより AI の性能は大幅に向上しており、適切なプランを選択することで、個人の生産性向上や組織の競争力強化に大きく貢献するでしょう。