「オリジナルの曲を作りたいけど、作曲の知識がない」

「動画にぴったりのBGMが欲しいけど、著作権が心配」

そんな悩みを解決するのが、今話題の「音楽生成AI」です。

この技術を使えば、テキストや簡単なイメージを伝えるだけで、AIが自動で作曲してくれ、誰でも手軽に高品質な楽曲を手に入れられます。

この記事では、音楽生成AIの基本的な仕組みから、2025年最新のおすすめの音楽生成AIアプリ・サイト、無料で使えるツール、商用利用や著作権の注意点、さらには副業として収益化する方法まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

あなたに最適な音楽生成AIツールを見つけて、今日から作曲活動を始めてみませんか?

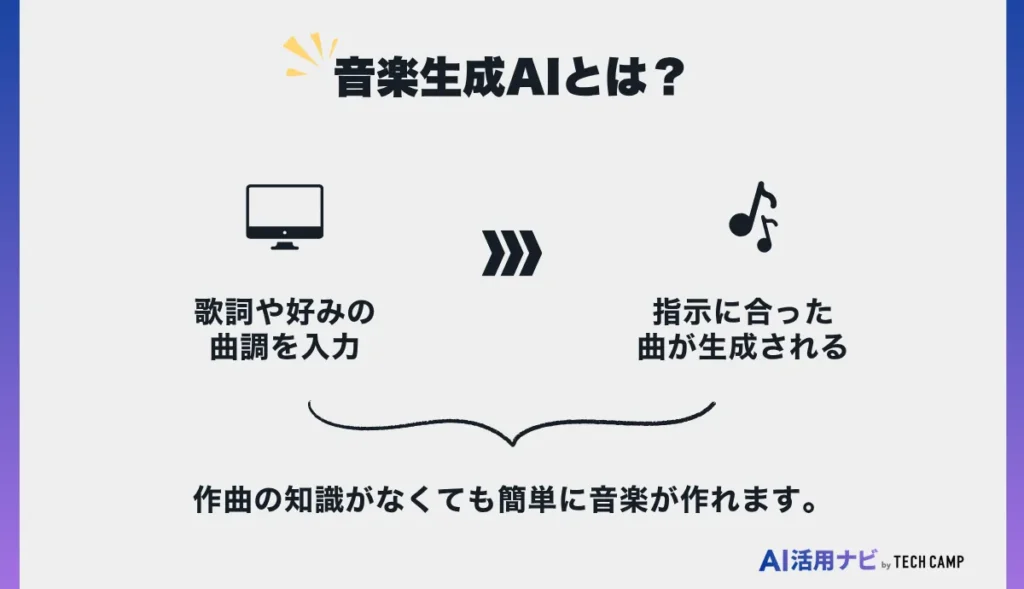

音楽生成AIとは?自動作曲の仕組み

音楽生成AIは、たくさんの曲を学習したAIが、メロディやリズム、コードの組み合わせ方を覚えて、新しい音楽を自動で作ってくれる技術です。

使い方はとても簡単で、まず「明るい曲」「ピアノの曲」といった言葉で作りたい音楽のイメージを入力します。

するとAIが学習した音楽のパターンから最適な組み合わせを選んで、数秒から数分で曲を作ってくれます。作った後も、テンポを変えたり楽器を入れ替えたりできますよ。

今までは作曲には専門的な知識が必要でしたが、音楽生成AIがあれば誰でも簡単にオリジナル曲を作れます。

音楽生成AIは、動画のBGMや学校の発表資料など、いろいろな場面で使えて便利ですよ。

【2025年版】音楽生成AIおすすめアプリ・サイト15選

ここからは、2025年最新の音楽生成AIおすすめアプリ・サイトを紹介します。

自分がどのように音楽生成をしていきたいかでアプリを選んでいきましょう。

Suno AI

Suno AIは、テキストやハミングから歌入りの楽曲を一気に作れる音楽生成AIです。

歌詞の自動作成、ボーカルの合成、伴奏まで全部おまかせで、数十秒から数分で完成度の高い曲ができます。プロンプトで指示するだけで、イントロやサビといった曲の構成も自動で作ってくれるのが便利です。

何度も生成して良いものを選ぶ使い方がおすすめ。ポップスやロック、ヒップホップなど歌メインの曲が得意で、作詞が苦手な人でも歌詞を提案してくれます。

YouTubeやSNS用の短い動画のBGMを素早く作りたい人、歌ものの曲を試しに作ってみたいクリエイターにおすすめ。

完成した曲をDAWで仕上げる使い方もできて、プロの作曲家がサビのメロディ案を出すのにも役立ちます。

Udio

Udioは、音質の高さにこだわった音楽生成AIで、歌入りでもインストでも対応できます。

テキストで指示すると数十秒の音楽を作ってくれて、それを繋げたり伸ばしたりして1曲に仕上げていく音楽生成AIツールです。

ノイズが少なくて洗練されたサウンドが特徴で、ラジオで流れるようなクオリティのデモ曲が短時間で作れます。

曲を少しずつ拡張していく「Extend」機能があって、セクションごとにバリエーションを試せるのが便利。

ポップスやシンガーソングライター系、映画音楽、アンビエントなど幅広いジャンルに対応していて、クリアなボーカルや空間的な響きが映える曲が得意です。

完成度の高いデモを素早く作りたいアーティストや映像制作者におすすめ。曲の全体像を掴みたいときや、関係者と共有して確認したいときにも使いやすいツールです。

Soundraw

Soundrawは、用途に合わせたテンプレートから選んで、商用利用OKなBGMを自動で作れる音楽生成AIです。

動画やゲームの長さに合わせて曲の尺や展開を調整しやすくて、ループやカットにも強いトラックが作れるのが特徴。

ジャンルやムード、テンポを選ぶだけで、狙いに近い曲を何パターンも生成できて、編集画面でセクションの入れ替えや長さの調整も簡単です。

YouTuberや企業の動画制作担当、ゲームやアプリのBGMを急いで揃えたい人におすすめ。

音楽の知識がなくても使える音源が手に入るので、作曲家を雇えない現場でも成果が出せます。

ポップ、コーポレート、アンビエント、ローファイ、シネマティックなどインスト系のBGMが得意で、広告動画や説明動画の下敷きとして活躍するでしょう。権利処理もシンプルで、制作スピードを優先する現場にぴったりですよ。

Google MusicFX

Google MusicFXは、テキストからインスト中心の音楽を作るGoogleの音楽生成AIツールです。

短いプロンプトで雰囲気やテンポ、楽器の編成を指定すると、いろいろな質感のBGMを一度に複数作ってくれます。

Google MusicFXは、シンプルなプロンプトでも豊富なバリエーションが得られるので、アイデアのスケッチや雰囲気の検討が素早くできます。

アンビエント、シネマティック、ドローン、テクスチャ系の実験的なインストが得意で、映画音楽っぽい抑えた雰囲気のBGMや、近未来やテック系のサウンドとも相性が良いです。

映像やプロダクトの初期段階で音の方向性を素早く決めたいディレクター、UIサウンドや環境音の雰囲気を探るデザイナーにおすすめ。

独自性のあるBGMを探したいクリエイターにも向いていますよ。

AIVA

AIVAは、作曲の補助に特化したAIで、楽譜を使った音楽生成が特徴的です。

スタイルのテンプレートを選ぶと、和声の進行や曲の構成をAIが提案してくれて、MIDI形式や楽譜として編集できます。

クラシックや映画音楽系の下書き作成や、作曲理論に基づいた骨組み設計が得意で、教育現場からプロの準備作業まで幅広く使われています。

MIDIやスコアの編集の自由度が高くて、AIの提案を素材にして細かい部分を詰められるのが便利。

テーマの展開や和声のバリエーションを素早く試せて、オーケストラ編成の雛形を短時間で用意できます。

クラシック、シネマティック、ゲーム音楽のオーケストラ、ピアノ小品など構造的な思考が必要なジャンルに向いています。

AIVAは、作曲理論を踏まえて骨組みを設計したい作曲家や、ゲームや映像の仮スコアを短時間で量産したい制作者におすすめです。

Vidnoz AI

Vidnoz AIは、動画の生成と編集を中心にしながら、用途に合わせたBGM生成もできる音楽生成AIです。

テンプレートを使ってプレゼン、広告、解説動画を作って、音楽はムードや長さを指定すると自動で生成してくれます。

映像とBGMを一か所で用意できるので、デザインが苦手な人やマーケティング現場でもすぐに使えます。

動画テンプレートと音楽生成が統合されているので、尺合わせや雰囲気の統一が簡単。ナレーションや字幕との調整もしやすくて、音量や展開を自動で最適化してくれます。

企業動画向けのコーポレート、テック系、軽快なポップ、アンビエント、ローファイなど、話を邪魔しないインストが得意です。

自社で動画を量産したいマーケ担当、スライド解説やeラーニング教材を短納期で作るチーム、SNS広告のテストを素早く回したい運用者におすすめですよ。

Ecrett Music

Ecrett Musicは、用途やシーン、ムードを選ぶだけで商用利用OKなBGMを作れる音楽生成AIです。

直感的な画面で、動画の長さに合わせた曲の調整やループ対応が簡単にできます。

商用ライセンスを前提にしていて、YouTubeやゲーム配信、企業動画など、使える音源を音楽の知識がなくても量産できるのがおすすめのポイント。

テンプレートを選んで生成して微調整するという短い流れで、迷わずBGMを生成できます。生成するたびに違うバリエーションが得られるので、同じシーンでも重複を避けやすいのが嬉しいところ。

Ecrett Musicは、ライブラリ管理と書き出しが軽くでき、制作物ごとの権利状態も把握しやすいのがメリット。

コーポレート、バラエティ、ローファイ、チル、シネマティック、エレクトロニカなど映像BGM全般に対応していて、動画編集者、広報や人事の説明動画担当、配信者、教材制作チームに最適です。

Boomy

Boomyは、誰でも数分で楽曲を作って配信まで進められる音楽生成AIです。

スタイルを選んで生成、簡単な編集をして、すぐに配信できるというシンプルな流れで使えるのおすすめのポイント。

収益化の仕組みとも連携していて、初心者の初作品公開から小規模アーティストの継続発表まで支援してくれます。生成の手軽さと配信の近さが最大の価値で、テンプレートとパラメータで映える短尺トラックを量産できます。

アートワークの連携や公開設定もスムーズで、楽曲管理や統計で反応を可視化できるので、創作意欲の継続に役立ちます。

ポップ、EDM、ローファイ、ヒップホップなどSNS映えする短尺やループ系に強くて、配信前提の音圧や雰囲気を短時間で用意できます。

はじめて曲を世に出したい人、配信までワンストップで進めたい個人クリエイター、継続発表でモチベを保ちたいアマチュアにおすすめです。

Loudly

Loudlyは、AI生成とループ素材を組み合わせて、映像や広告向けのプロ仕様BGMを高速に用意できる音楽生成AIです。

用途別のテンプレートと自動編曲で、尺や展開を簡単にコントロールできます。商用利用や配信プラットフォームへの対応を意識した出力で、制作現場の負担を減らしてくれます。

高品質のループやサンプル素材とAIアレンジの組み合わせで、すぐ使える曲を短時間で獲得可能。波形編集や構成調整も直感的で、複数サイズのバージョン出しに強いです。

権利処理の分かりやすさやチーム共有機能が、広告や映像の実務で役立ちます。EDM、ポップ、シンセウェイブ、コーポレート、スポーツやアクション向けのドライブ感あるBGMが得意。

ループ耐性やカット繋ぎの良さが求められる動画で威力を発揮して、SNS広告やプロモーションでの多面展開に向いています。広告代理店や映像制作会社、社内の動画チームにおすすめです。

Amadeus Topline

Amadeus Toplineは、メロディやトップラインの生成に特化していて、作曲家やトラックメイカーの歌メロ作りに評判の音楽生成AIです。

コード進行やムードを指定するだけで、歌を想定したキャッチーなメロディ案をたくさん提案してくれます。

フック作りの初期段階をスピーディーに行い、楽曲の核となるラインを短時間で生成できるのがおすすめのポイント。

また。音域やスケールの制約内で歌いやすさを担保したアイデアも提案してくれます。

DAWへMIDI形式で渡して微調整する前提と相性が良くて、量産型の作曲現場で効率化に役立ちます。

ポップ、K-Pop、EDMのフック、J-Popのサビ、シンガーソングライター系など、歌の引っ掛かりが重要なジャンルで効果を発揮。

キャッチーなサビ案を量産したい作家、トラック先行でトップラインに悩むプロデューサー、締切の厳しい作曲チームにおすすめです。

Stable Audio

Stable Audioは、拡散モデル系の音楽や効果音の生成に対応していて、高解像度のサウンドを比較的長い尺で出力できることが特徴の音楽生成AIです。

テキストの条件に加えてテンポや小節、楽器の指定が柔軟で、BGMからSFXまで幅広く生成できます。研究由来のモデル設計で、音色の質感や空間表現で先鋭的な結果が得られます。

時間構造やテンポ指定が通りやすくて、映像との同期や音響設計がしやすいのがメリット。

SFX生成にも対応しているので、ワンショット素材の量産にも向いています。ステムやループの取り回しが良くて、DAWでの後処理を前提にしたプロ用途なのも嬉しいポイント。

アンビエント、テクノ、実験音楽、シネマティックBGM、サウンドデザインや効果音など音響的アプローチに強みがあります。

映像やゲームのサウンドデザイナー、実験系の音楽家、独自の音像を求めるクリエイターにおすすめです。

Mubert

Mubertは「無限BGM」の文脈で知られていて、プロンプトやタグからストリーミング的に生成して配信する仕組みを持つ音楽生成AIです。

配信、アプリ、店舗BGMなどで長時間の音楽を自動で供給できて、APIも提供しています。

コンテンツ制作者向けの都度生成やダウンロードにも対応していて、商用利用の枠組みが整っています。

長時間や常時供給を得意としていて、シーンに合わせて途切れずに音楽を提供できます。

テンプレートやタグ選択で雰囲気を維持しつつ、反復しても単調になりにくい構造です。

配信者やアプリ開発者にとっては、BGM調達の自動化が最大の価値。ライセンス設計が明快で、権利処理の不安を軽減してくれます。

Mubertは、ローファイ、チル、アンビエント、テクノ、ハウス、コーポレートなど流しっぱなしに適したジャンルが得意です。

配信者、SaaSやモバイルアプリ事業者、カフェやオフィスのBGM管理者など、常時BGMが必要な人におすすめ。

Beatoven.ai

Beatoven.aiは、動画やポッドキャスト用に商用利用OKなBGMを生成して、シーンごとにムードを切り替えられる音楽生成AIです。

タイムライン上で感情タグを配置すると、展開に応じた音楽の変化を自動で生成してくれます。

物語の起伏に合わせて音楽を自動で再構成できるのが強みで、タイムライン編集で感情の移り変わりを視覚的に扱えるのがおすすめのポイント。

尺合わせやフェードも簡単で、権利処理がわかりやすいので商用にも使いやすく、ポッドキャストや動画の制作速度をサポートしてくれるでしょう。

また、細かなBGM演出を少ないプロンプトで生成できるのも特徴です。ドキュメンタリーやトーク系の下支えとなるアンビエント、シネマティック、コーポレートが中心で、過度に主張しない中域重心のサウンドで、語りやSEと共存しやすい設計。

ポッドキャスター、ドキュメンタリー編集者、教育や企業動画の制作担当におすすめです。

Soundful

Soundfulは、生成AIとプリセットの組み合わせで、高品質なロイヤリティフリーBGMを量産できる音楽生成AIです。

ジャンルやムード、テンポを選んで、ワンクリックで複数のバリエーションを生成できます。

商用前提の書き出しやライセンス管理が整理されていて、配信、広告、社内資料にすぐ使える音源を短時間で作れます。

プリセット設計が実戦的で、狙いを外さない無難に強い出力が得やすいのがおすすめのポイント。

尺違いのバージョンやループ対応も簡単で、プロジェクトごとの再現性が高いです。使い勝手と安定性を重視する現場で導入効果がわかりやすいです。

コーポレート、EDMやポップ、チルやローファイ、ニュースや解説系の下支えBGMなどが得意。

派手すぎず、情報伝達の邪魔をしない設計で、Web動画や広告フォーマットに適合しやすいサウンドが中心の生成が強みです。

納期優先の動画や広告制作、社内コミュニケーション資材、イベント用BGMなど確実に使える音が欲しい担当者におすすめですよ。

BandLab SongStarter

BandLab SongStarterは、アイデア段階の作曲補助に焦点を当てて、ボタン一つで短い曲の種を生成する音楽生成AIツールです。

BandLabのクラウドDAWと直結していて、得られたループやコード、メロディ案をすぐに編集できます。SNS時代のまず出す作曲体験を支えて、共同制作や共有も簡単です。

生成してすぐ編集して共有という流れが短くて、壁打ち的に多数の種を集められるのが強み。

クラウドDAWとの統合で環境構築がいらず、モバイルでも作業を続けられます。軽いスケッチから本制作への移行がスムーズで、創作の初速を高めてくれます。

ポップ、ヒップホップ、インディー、ローファイ、ベッドルームプロダクション系の短尺やループが中心。歌ものやビートメイク双方の種作りに適性があって、量産的な発想検証に向いています。

曲の出だしで詰まりがちな作曲者、移動中にネタ出ししたいクリエイター、共同制作で速く素材を共有したいチームにおすすめです。

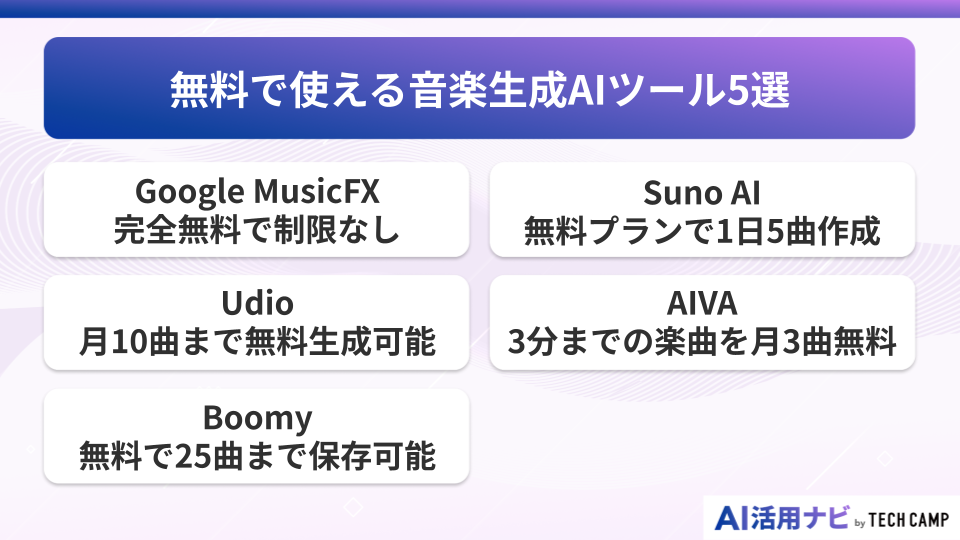

無料で使える音楽生成AIツール5選

音楽生成AIは、コストをかけずに始めることも可能です。

この章では、機能制限はありつつも高品質な楽曲を作成できる、以下の無料ツール5選を紹介します。

Google MusicFX:完全無料で制限なし

公式:https://labs.google/fx/tools/music-fx

Google MusicFXは、Googleが提供する音楽生成AIで、完全無料かつ無制限で利用できる点が最大の特徴です。

アカウント登録さえすれば、誰でもすぐにテキストから音楽を生成する最新技術を試せます。

使い方は非常にシンプルで、サイト上の入力欄に「リラックスできるLo-Fiヒップホップ」や「80年代風のシンセポップ」といった作りたい曲のイメージを文章で入力するだけです。

数十秒待つと、AIが複数の楽曲パターンを生成してくれるため、その中から気に入ったものを選べます。

生成された楽曲は最長で70秒までですが、ループ設定を使えばさらに長いBGMとして利用することも可能です。

商用利用は規約上認められていませんが、個人的な趣味やAI技術の検証、コンテンツ制作のアイデア出しなど、様々な用途で気軽に活用できる優れたツールといえるでしょう。

Suno AI:無料プランで1日5曲作成

公式:https://suno.com/

Suno AIは、高品質なボーカル付き楽曲を生成できることで人気のツールですが、無料プランでも十分にその性能を体験できます。

無料ユーザーは、1日あたり50クレジットが付与され、1曲の生成に10クレジットを消費するため、毎日最大5曲まで新しい楽曲を作成可能です。

歌詞を自分で入力したり、テーマだけ伝えてAIに歌詞を任せたりすることもできます。

例えば、友人への誕生日メッセージとしてオリジナルの歌を作成する、といった使い方も手軽に実現可能です。

ただし、無料プランで作成した楽曲の商用利用はできず、公開設定が必須となります。

まずは無料で試してみて、生成される曲のクオリティに満足した場合や、商用利用を検討する際に有料プランへ移行するとよいでしょう。

Udio:月10曲まで無料生成可能

公式:https://www.udio.com/

Udioは、プロ級の自然なボーカル曲を生成できることで高く評価されているAIツールです。

無料プランでは、毎月100クレジットが付与され、これを使って月に最大10曲まで楽曲を生成できます。

Suno AIと同様に、作りたい音楽のジャンルや雰囲気をテキストで指示するだけで、本格的な楽曲が自動で作成されます。

特に、生成されるボーカルの表現力には定評があり、人間が歌っているかのようなニュアンスを再現できる場合があります。

無料プランで生成した楽曲は、非商用目的に限り利用が可能です。

自分の歌詞でオリジナル曲を作ってみたい方や、最新のボーカル生成AIの技術に触れてみたい方にとって、Udioの無料プランは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

AIVA:3分までの楽曲を月3曲無料

公式:https://www.aiva.ai/

AIVAは、クラシックや映画音楽のような壮大なBGMの生成を得意とするツールで、無料プランでも本格的な作曲機能を試せます。

無料ユーザーは、毎月3曲まで楽曲をダウンロード可能です。

生成できる曲の長さは最大3分までという制限はありますが、BGMとして利用するには十分な長さです。

AIVAの特徴は、生成スタイルが豊富であることや、キー、テンポなどを細かく設定できる点にあります。

無料プランで作成した楽曲の著作権はAIVAに帰属し、商用利用はできませんが、生成した曲を個人的に楽しんだり、SNSで共有したりすることは許可されています。

作曲のプロセスを学びたい方や、高品質なインスト曲を作成してみたい方におすすめの音楽生成AIサービスといえるでしょう。

Boomy:無料で25曲まで保存可能

公式:https://boomy.com/

Boomyは、AIで作曲し、完成した楽曲をSpotifyなどで配信できるユニークな音楽生成AIサービスです。

無料プランでは、作成した楽曲を最大25曲までアカウント内に保存しておけます。

操作は非常に簡単で、いくつかの音楽スタイルを選ぶだけで、AIが自動で作曲からアレンジまで行ってくれます。

楽器の追加やボーカルの調整など、ある程度のカスタマイズも可能です。

無料プランの範囲内では楽曲のダウンロードや配信はできませんが、AIがどのように曲を組み立てていくのか、そのプロセスを体験するには最適です。

音楽制作のアイデアを得たり、単純にAIとの共同作業を楽しんだりする目的で、気軽に試せるツールといえるでしょう。

有料版音楽生成AIの料金プラン比較

より高機能な音楽生成AIを使いたい場合、有料プランが選択肢になります。

この章では、目的や予算に合わせて選べるよう、以下の3つの価格帯の料金プランを比較解説します。

自分の活動スタイルや予算に合った最適なプランを見つけるための判断材料としてください。

月額1,000円以下で使えるプラン

月額1,000円以下の価格帯は、音楽生成AIを趣味の範囲で本格的に楽しみたい個人ユーザーや、月に数曲程度のBGMを商用利用したいライトユーザーに最適なプランです。

この価格帯の代表的な音楽生成AIサービスには、Suno AIのプロプラン(月額10ドル程度)などがあります。

これらのプランに加入することで、無料プランの制限が大幅に緩和されます。

例えば、月に作成できる曲数が数百曲に増えたり、生成した楽曲を商用利用する権利が得られたりします。

また、無料版では必須だった楽曲の公開義務がなくなり、非公開で作品を管理できるのも大きなメリットです。

YouTube動画のBGM作成や、個人で楽しむためのオリジナル曲制作など、幅広い用途に対応できるコストパフォーマンスの高い選択肢といえるでしょう。

プロ向け月額5,000円プランの機能

月額5,000円前後のプランは、日常的に大量の楽曲を必要とするプロの動画クリエイターや、音楽制作をビジネスとして行っているユーザーを対象としています。

この価格帯になると、楽曲の生成数や保存数がほぼ無制限になる音楽生成AIサービスが増えてきます。

代表的なものとして、Soundrawの年間プラン(月額換算で約3,000円〜)などが挙げられます。

機能面では、生成した楽曲をWAV形式などの高音質データでダウンロードできたり、楽器ごとに音源が分かれたステムデータを入手できたりする場合があります。

これにより、映像編集ソフトや音楽制作ソフト(DAW)で、より細かな編集やミキシングが可能になります。

企業案件の動画BGM制作や、BGM素材の販売など、高いクオリティと柔軟性が求められる業務用途に最適なプランといえるでしょう。

年間契約で40%割引になるサービス

多くの音楽生成AIサービスでは、月額払いのプランに加えて、料金をまとめて支払う年間契約プランを提供しています。

年間契約を選択する最大のメリットは、月額で支払うよりも総額が大幅に割引される点です。

音楽生成AIサービスによっては、年間契約にすることで月額払いに比べて30%〜40%程度の割引が適用される場合があり、長期的に利用することが決まっているユーザーにとっては非常にお得です。

例えば、月額3,000円のプランが年間契約で実質月額2,000円程度になるケースもあります。

最初にまとまった費用はかかりますが、継続的にBGM作成や楽曲制作でツールを利用する予定があるならば、年間契約を積極的に検討する価値は高いといえるでしょう。

音楽生成AIで著作権フリーBGMを作る方法

音楽生成AIを使えば、著作権フリーのオリジナルBGMを簡単に作成可能です。

この章では、安全に商用利用するための具体的な方法として、以下の3つのポイントを解説します。

商用利用可能な楽曲の作成手順

商用利用できる楽曲を作成するための手順は、どの音楽生成AIサイトでも基本的には共通しています。

まず最も重要なのは、商用利用が許可されている有料プランに登録することです。

多くの音楽生成AIサービスでは、無料プランで作成した楽曲の商用利用は基本的にはできません。

次に、サイトの指示に従って作りたいBGMのイメージ(ジャンル、雰囲気、長さなど)を指定し、AIに楽曲を生成させます。

例えば、SoundrawやEcrett Musicのような音楽生成AIサービスはこの用途に特化しています。

生成された楽曲の中からイメージに近いものを選び、必要であれば楽器の変更などのカスタマイズを加えましょう。

最後に、完成した楽曲をWAVやMP3といった形式でダウンロードすれば、すぐに自身のコンテンツで利用可能です。

YouTube動画で使えるBGMの条件

YouTube動画で安全にBGMを使用するためには、著作権に関するいくつかの条件をクリアする必要があります。

最も確実な方法は、「ロイヤリティフリー」の楽曲を使用することです。

ロイヤリティフリーとは、一度ライセンスを取得(購入)すれば、その後追加の使用料を支払うことなく、何度でも利用できる楽曲のことを指します。

音楽生成AIの商用利用可能な有料プランで作成した楽曲は、このロイヤリティフリーの条件を満たしている場合がほとんどです。

これにより、動画が収益化された後も安心してBGMを使い続けられます。

重要なのは、利用する音楽生成AIサービスの利用規約を事前に確認し、「YouTubeでの利用」や「商用利用」が明確に許可されていることを確かめることです。

ロイヤリティフリー楽曲の確認方法

音楽生成AIツールで制作した楽曲が本当にロイヤリティフリーで、商用利用して問題ないかを確認するためには、利用している音楽生成AIサービスの利用規約を読むのが最も確実な方法です。

多くの音楽生成AIサービスでは「ライセンス」「利用規約(Terms of Service)」「FAQ」といったページに、著作権や商用利用に関する詳細な規定が記載されています。

特に確認すべき項目は、「生成した楽曲の所有権は誰にあるのか」「商用利用は許可されているか」「クレジット表記は必要か」といった点です。

例えば、Soundrawのように有料プランであればすべての楽曲がロイヤリティフリーで利用できると明記している音楽生成AIサービスを選ぶと安心でしょう。

不明な点があれば、音楽生成AIサービスのサポートに直接問い合わせることも重要です。

音楽生成AIを使った副業の始め方

音楽生成AIは、作曲スキルがなくても副業として収益化が可能です。

この章では、月5万円を目指すための実践的な方法として、以下の3つのステップを解説します。

月5万円稼ぐBGM販売の実践例

音楽生成AIを使った副業で月5万円の収入を目指す現実的な方法のひとつが、BGM素材の販売です。

まず、SoundrawやEcrett Musicなど、商用利用可能な有料プランに登録します。

次に、特定のテーマやジャンルに特化したBGM集を作成します。

例えば、「企業のPR動画で使いやすい、信頼感のあるBGM集」や「ゲーム実況者向けの、ホラーゲーム用BGM集」といった形でパッケージ化し、オーディオストックのようなBGM販売サイトに登録します。

1曲あたりの単価は数百円から数千円ですが、質の高い楽曲を数多く登録することで、継続的な収入につながります。

例えば、1曲500円のBGMが月に100回ダウンロードされれば、それだけで5万円の収益になります。

ニッチな需要を見つけ、ターゲットを絞った楽曲を提供することがコツといえるでしょう。

企業案件で求められる楽曲ジャンル

企業が動画広告やウェブサイトのBGMとして求める楽曲には、特定の傾向があります。

最も需要が高いのは、視聴者に誠実さや清潔感、信頼性を与えるような、癖のないクリーンなコーポレート系のBGMです。

具体的には、ピアノやストリングス、アコースティックギターを中心とした、穏やかでポジティブな雰囲気の楽曲が好まれます。

また、製品やサービスの紹介動画では、明るく軽快なポップスや、おしゃれな雰囲気を演出するLo-Fiヒップホップなども人気です。

音楽生成AIでこれらのジャンルを指定し、クライアントの要望に合わせて微調整を加えることで、企業案件に対応可能なBGMを効率的に作成できます。

ココナラなどのスキルマーケットで実績を積むことから始めるのが良いでしょう。

収益化までの3ステップ

音楽生成AIで副業を始めて収益化するまでの流れは、大きく3つのステップに分けられます。

- 準備

- 制作と出品

- 改善と継続

最初のステップは「準備」です。

商用利用が可能な音楽生成AIツールを選び、有料プランに登録します。

同時に、作成した楽曲を販売するためのプラットフォーム(BGM販売サイトやスキルマーケット)にも登録を済ませておきましょう。

次のステップは「制作と出品」です。

需要のあるジャンルをリサーチし、ターゲットを定めて楽曲を生成します。

タイトルやタグを工夫し、購入者の目に留まりやすいようにして出品しましょう。

最後のステップは「改善と継続」です。

どの楽曲が売れているのかを分析し、需要のあるジャンルに絞って制作を続けることが重要です。

すぐに大きな収益にはならなくても、コツコツと実績を積み重ねていくことで、安定した副業収入を得られるでしょう。

音楽生成AI利用時の注意点

音楽生成AIを安全に利用するためには、いくつか注意すべき点があります。

この章では、トラブルを避けるために知っておくべき、以下の3つの重要なポイントを解説します。

既存アーティストの楽曲との類似性を避ける

音楽生成AIは、大量の既存楽曲を学習データとして利用しています。

そのため、意図せずして有名なアーティストの曲や既存の楽曲に酷似したメロディやフレーズを生成してしまう可能性があるのです。

もし、生成された楽曲が既存曲と著しく似ていた場合、著作権侵害と見なされるリスクがあります。

このような事態を避けるためには、生成された楽曲を公開・商用利用する前に、類似曲検索サービスなどを利用してチェックすることが推奨されます。

また、プロンプトで特定のアーティスト名を指定して「〇〇風の曲」と生成する機能は、類似性を高める可能性があるため、特に商用利用の際には慎重に扱いましょう。

利用規約で必ず確認する5つの項目

音楽生成AIサービスを利用する前には、必ず利用規約に目を通し、以下の5つの項目を確認することが重要です。

- 商用利用の可否:

無料プランでは禁止されていることが多いため、ビジネスで使う場合は有料プランの規約を確認します。 - 著作権の帰属:

生成した楽曲の権利がユーザーに渡されるのか、音楽生成AIサービス側に残るのかを把握します。 - クレジット表記の要不要:

音楽生成AIサービスによっては、利用時にクレジットの記載を義務付けている場合があります。 - 禁止事項:

生成した楽曲を違法なコンテンツに使用することなどが禁じられています。 - 免責事項:

音楽生成AIサービス利用によって生じた損害について、運営側がどこまで責任を負うかを確認しておきましょう。

生成した楽曲の著作権は誰のものか

音楽生成AIで作成した楽曲の著作権が誰に帰属するのかは、利用する音楽生成AIサービスの規約によって異なります。

一般的には、有料プランを利用して生成した楽曲の著作権は、ユーザー自身に譲渡されるケースがほとんどです。

これにより、ユーザーは楽曲を自由に複製、販売、改変が可能になります。

一方で、無料プランで生成した楽曲の著作権は、音楽生成AIサービス提供側が保持し続けることが一般的です。

この場合、ユーザーは個人的な視聴など、限られた範囲での利用しか認められません。

現状の日本の法律では、AIが自律的に生成したものに著作権は発生しないとされていますが、音楽生成AIサービスの利用規約がそれに優先されるため、規約の確認が最も重要となります。

日本語対応の音楽生成AIツール

英語が苦手でも、日本語に対応した音楽生成AIツールなら直感的に使えます。

この章では、日本のユーザーにおすすめな、以下の3つの活用法と音楽生成ツールを紹介します。

日本語歌詞でボーカル曲を作成

日本語の歌詞で、自然なボーカル付きのオリジナル曲を作りたい場合、Suno AIが最も有力な選択肢のひとつです。

Suno AIは多言語に対応しており、日本語の歌詞を入力すると、適切な発音とイントネーションで歌声を生成してくれます。

使い方は簡単で、サイト上で歌詞を入力し「J-POP」や「バラード」といった曲のスタイルを指定するだけです。

AIが自動でメロディと伴奏をつけ、数分後には完成した楽曲を出力します。

生成される歌声の質は非常に高く、合成音声とは思えないほど自然に聞こえる場合もあります。

自作の詩に曲をつけたい、あるいはオリジナルの日本語楽曲を手軽に制作したいと考えるクリエイターにとって、非常に強力なツールといえるでしょう。

和風BGMが得意なAIサービス

日本の伝統的な雰囲気を持つ「和風」のBGMを制作したい場合、プロンプトの工夫によって多くの音楽生成AIツールが対応可能です。

例えば、Google MusicFXやSuno AIのインストモードで、「Japanese traditional music with Shakuhachi and Koto(尺八と琴を使った日本の伝統音楽)」や「静かな寺院で流れるような、落ち着いた和風BGM」といった日本語または英語のプロンプトを入力します。

これにより、琴や尺八、太鼓といった和楽器の音色を取り入れた楽曲を生成できます。

特定の音楽生成AIサービスが「和風」に特化しているわけではありませんが、AIの持つ幅広い音楽知識を活用し、指示を具体的にすることで、イメージに近いBGMを作成可能です。

日本語プロンプトで操作できるツール

多くの音楽生成AIは英語のプロンプトで最も性能を発揮しますが、最近の高性能なAIは日本語の指示でも高い精度で意図を汲み取ってくれます。

Google MusicFXは、Google翻訳の技術を基盤にしているため、日本語のプロンプトに非常に強い音楽生成AIツールです。

例えば「桜が舞い散る卒業式のシーンで流れるような、切なくも希望に満ちたピアノ曲」といった、詩的で情景豊かな日本語の指示でも、その雰囲気を的確に捉えた楽曲を生成してくれます。

また、Suno AIやUdioも日本語のプロンプトに対応しており、日本のユーザーが直感的に操作できる環境が整ってきています。

これにより、言語の壁を感じることなく、創造性を最大限に発揮した音楽制作が可能になっています。

音楽生成AIツールの選び方

自分に合った音楽生成AIを選ぶには、いくつかのポイントがあります。

この章では、後悔しないツール選びのために、最初に確認すべき以下の3つの点を解説します。

商用利用の可否を最初に確認する

音楽生成AIツールを選ぶ上で、最も最初に確認すべき項目が「商用利用が可能かどうか」です。

生成した楽曲をYouTubeの収益化動画、企業の広告、店舗BGM、または販売目的で利用する可能性がある場合は、商用利用が明確に許可されている音楽生成AIサービスを選ぶ必要があります。

多くのツールでは、無料プランでは商用利用を禁止し、有料プランでのみ許可していることが一般的です。

SoundrawやEcrett Musicのように、商用BGMの作成を主な目的とした音楽生成AIサービスは、ライセンスが明確で安心して利用できます。

後々のトラブルを避けるためにも、利用規約を必ず確認し、自分の利用目的が許可されているかを最初にチェックしましょう。

無料プランの制作可能曲数で比較する

本格的に有料プランを契約する前に、まずは無料プランでツールの使い勝手や生成される楽曲の品質を試したいと考えるのが自然です。

その際に比較検討の材料となるのが「無料でどれくらいの曲を作成できるか」という点です。

例えば、Suno AIは1日に5曲、Udioは1日に3曲ほどまで無料で生成できます。

一方、Google MusicFXは完全無料で曲数に制限がありません(ただし商用利用は不可)。

複数のツールを試してみて、自分の作りたいイメージに近い曲を生成してくれるAIを見つけるためにも、無料プランの範囲でできるだけ多くの曲を作成してみることが重要です。

この試用期間を通じて、インターフェースの分かりやすさなども含め、自分に合ったツールを見極めましょう。

生成したい音楽ジャンルに対応しているか調べる

音楽生成AIには、それぞれ得意な音楽ジャンルや作風があります。

例えば、AIVAはクラシックや映画音楽のようなオーケストラ系の壮大な楽曲を得意としています。

一方で、Suno AIやUdioはボーカル入りのポップスやロックの音楽生成に強いです。

自分が作りたい音楽の方向性が明確な場合は、そのジャンルの音楽生成事例が多いツールや、そのジャンルに特化した機能を持つ音楽生成AIツールを選ぶのが効率的です。

各音楽生成AIサービスの公式サイトには、AIが生成したサンプル曲が多数公開されています。

契約前にこれらのサンプル曲を聴き、自分の求めるクオリティやジャンルと合致しているかを確認することで、選択の失敗を防げます。

音楽生成AIのよくある質問

音楽生成AIに関してよくある質問に回答します。

音楽生成AIは無料で使用できる?

多くの音楽生成AIツールに無料プランが用意されています。

Google MusicFXのように完全無料の音楽生成AIサービスもありますが、多くは曲数制限があり、商用利用はできないのが一般的です。

生成した楽曲を商用利用できる?

可能ですが、ほとんどの音楽生成AIサービスで有料プランへの登録が必要です。

商用利用を考えているなら、契約前に必ず利用規約で許可されているかを確認してください。

Suno AIで1日に何曲作成できる?

可能ですが、ほとんどの音楽生成AIサービスで有料プランへの登録が必要です。

商用利用を考えているなら、契約前に必ず利用規約で許可されているかを確認してください。

AI作曲は著作権的に違法にならない?

AI作曲自体は違法ではありませんが、生成された曲が既存曲と似すぎていると著作権侵害になる可能性があります。

利用する音楽生成AIサービスの規約を守ることが最も重要です。

初心者でもプロ級の曲を作成できる?

Suno AIなどの最新ツールを使えば、音楽知識がない初心者でも簡単な指示だけで高品質な楽曲を作成できます。

とはいえ専門的な知識があれば、さらに高品質な楽曲を生成することも可能です。

音楽生成AIまとめ

音楽生成AIは、専門的な知識やスキルがなくても、誰もが作曲家になれる可能性を秘めた革新的なツールです。

テキストでイメージを伝えるだけで、オリジナルのBGMやボーカル曲を自動で作成してくれる音楽生成AIツール・アプリは、個人の趣味から企業のビジネス利用まで、幅広いシーンで活用が始まっています。

Suno AIやGoogle MusicFXなど、無料で始められる音楽生成AIサービスも多く、気軽にその性能を体験できる環境が整っています。

この記事で紹介したように、各ツールには得意なジャンルや料金プラン、商用利用の可否といった違いがあります。

自分の目的を明確にし、利用規約をしっかりと確認した上で、最適なツールを選ぶことが重要です。

著作権などの注意点を理解し、ルールを守って利用すれば、音楽生成AIはあなたの創造性を大きく広げる強力なパートナーとなるでしょう。

まずは無料プランから、AIとの作曲体験を始めてみてはいかがでしょうか。