「AIを導入して業務効率を上げたいけれど、何から手をつければ良いかわからない」

「自社にはどんなAIが合うのか、費用はどれくらいかかるのか知りたい」

多くの企業でAI導入への関心が高まる一方、このような疑問や不安を抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、AI導入を検討しているすべてのビジネスパーソンに向けて、AIの基礎知識から具体的な導入ステップ、メリット・デメリット、さらには費用や補助金、業界別の活用事例までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、AI導入の全体像を掴み、自社での成功に向けた具体的な第一歩を踏み出すための知識が身につきます。

AI導入の基礎知識

AI導入を検討する上で、基礎知識は不可欠です。

この章では、AIの定義、生成AIと従来型AIの違い、そしてAIが解決できる課題を解説します。

この章を読めば、AI導入の全体像を掴めます。

そもそもAIとは何か

AI(人工知知能)とは、人間の知的な振る舞いを模倣する技術の総称です。

AIの目的は、大量のデータから法則性やパターンを自動で学習させ、それに基づき未知のデータに対しても予測や判断を行わせることで、人間の知的作業を代替・支援することにあります。

身近な例ではスマートフォンの音声アシスタント、ビジネスでは問い合わせに自動応答するチャットボットなどが挙げられます。

生成AIと従来型AIの違い

AIは「生成AI」と「従来型AI」に大別されます。

生成AIは文章や画像など新しいコンテンツを創造し、従来型AIはデータの識別や予測に特化しています。

どちらが良いというわけではなく、目的や課題に応じて適切なAIを選ぶことが重要です。

AI導入で解決できる5つの課題

AIを導入することで、これまで人的リソースの制約で対応が難しかった課題や、見過ごされていた非効率な業務プロセスを根本から改善できます。

データ入力や問い合わせ対応を自動化し、従業員は高付加価値業務に集中できます。

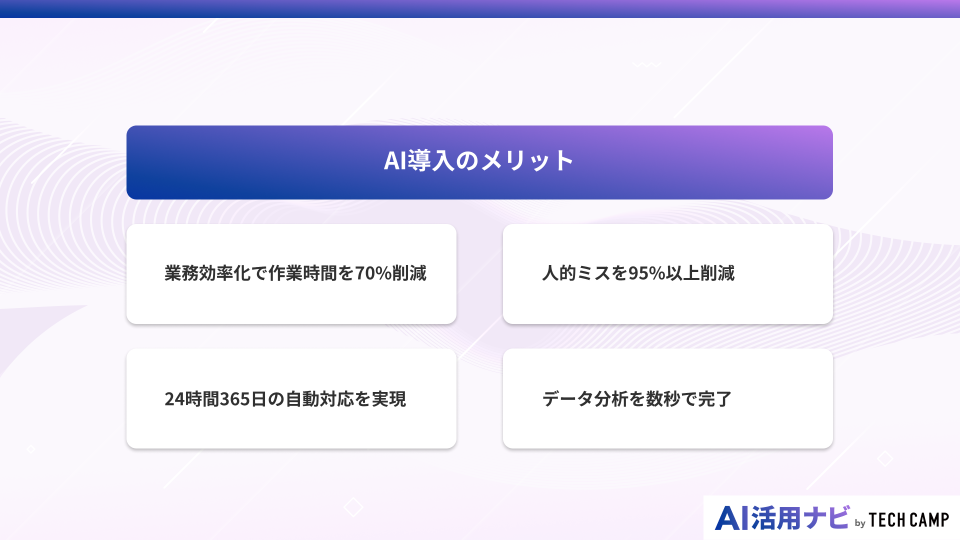

AI導入のメリット

AI導入は企業に多くのメリットをもたらし、業務の品質向上、コスト削減、新たなビジネスチャンス創出に繋がります。

この章では、AI導入がもたらす業務効率化、ヒューマンエラー削減、高速データ分析など、企業の競争力を高めるメリットを解説します。

業務効率化で作業時間を70%削減

AIは、これまで人間が時間をかけて行っていた定型業務やデータ処理を自動化し、従業員をより付加価値の高いコア業務へ集中させます。

AI-OCRの導入でデータ入力時間が削減され、残業が70%減少した事例があります。

24時間365日の自動対応を実現

AIチャットボットなどを活用すれば、人間のスタッフが対応できない深夜や休日でも、顧客からの問い合わせに即時応答する体制を築けます。

AIチャットボットが時間外の問い合わせにも自動で対応するため、顧客満足度を高めつつ、スタッフの負担を軽減できるというメリットがあります。

AIによる自動対応は、顧客体験の向上と業務効率化を両立できるのです。

人的ミスを95%以上削減

人間には人的ミスがつきものですが、AI導入でミスを限りなくゼロにできます。

AIは設定されたルール通りに正確に作業を実行します。

製造業のAI外観検査では、微細な不良を99%以上の精度で検出し、人的ミスを95%以上削減しました。

AIの導入により、品質管理の精度を向上させ、企業の信頼性維持に貢献しています。

データ分析を数秒で完了

現代ビジネスではデータ活用が重要ですが、人間が扱える量には限界があります。

AIは膨大なデータを数秒で分析できるというメリットがあります。

売上データなどから人間では気づけないパターンを発見し、AIによるデータ分析によって、客観的で迅速な意思決定を可能にしています。

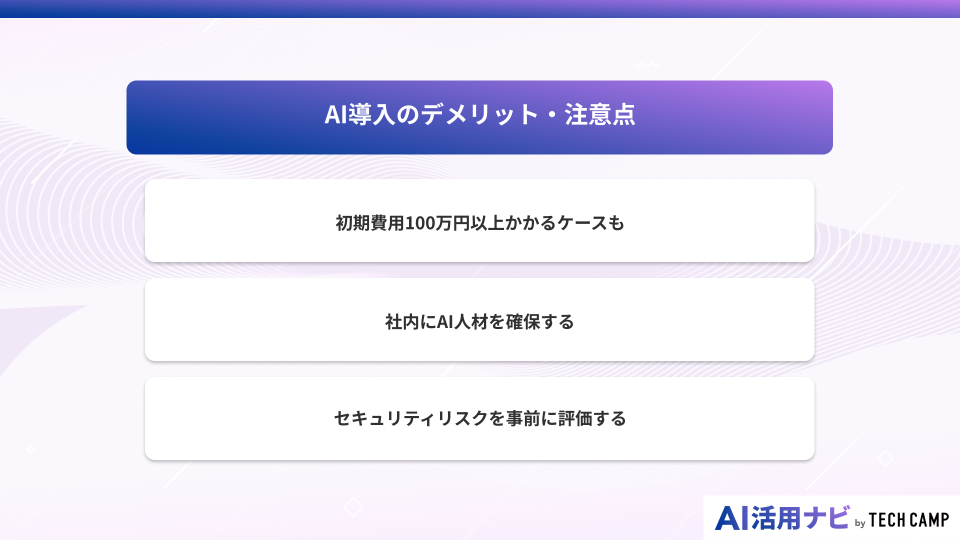

AI導入のデメリット・注意点

AI導入にはメリットだけでなく、デメリットや注意点も存在します。

リスクを理解し対策を講じなければ、期待した効果は得られません。

この章では、AI導入の「費用」「人材」「セキュリティ」に関するデメリットを解説します。

初期費用100万円以上かかるケースも

専用AIの開発費は数百万円以上に及ぶため、AIシステムの導入には高額な初期費用がかかるケースがあります。

サーバー費用やデータ収集のコストも発生するため、PoC段階で100万円以上のコストが必要になることもあります。

社内にAI人材を確保する

AIの運用・改善には専門知識を持つ人材が不可欠です。

しかし、高度なスキルを持つAI人材は世界的に不足しており、確保は困難です。

データサイエンティストやAIエンジニアの採用競争は激しく、人件費というコストもかかります。

社内での人材育成計画や、外部専門家との連携体制が重要です。

セキュリティリスクを事前に評価する

AI活用は新たなセキュリティリスクを生むため、事前の対策が不可欠です。

AIが扱うデータに機密情報が含まれる場合、情報漏洩のリスクというデメリットが伴います。

また、外部AIサービスで入力情報が学習に利用される可能性があるため、AI導入時は、利用ツールのセキュリティポリシーを確認し、多角的な対策を講じる必要があります。

AI導入の7つのステップ

AI導入を成功させるには、計画的かつ段階的なステップが重要です。

多くの企業がこのプロセスを軽視し失敗します。

この章では、AI導入を成功に導く具体的な7つのステップを解説していきます。

現状の業務課題を洗い出す

AI導入を成功させるには、まず「何となく効率化したい」といった曖昧な動機ではなく、「どの業務の、どのプロセスに課題があるのか」を具体的に特定することが不可欠です。

目的が不明確だと、せっかくAIを導入しても現場で使われない結果になります。

各部署にヒアリングし、具体的かつ定量的に課題を把握することが土台となります。

AI活用の目的を明文化する

次のステップは「何のためにAIを導入するのか」という目的を明文化し、共有することです。

目的設定が曖昧だと、プロジェクトの方向性がぶれます。

「作業時間を〇%削減する」など、測定可能な目標(KPI)を設定することが有効です。

目的の明文化により、関係者の目線が揃い、プロジェクトがスムーズに進みます。

必要なデータを収集・整理する

AIはデータがなければ機能しないため、質の高いデータを十分に用意することが重要です。

AIの性能はデータの質と量に大きく左右されます。

例えば不良品検知AIには、正常品と不良品の画像データが大量に必要です。

データクレンジングという地道な作業が高精度なAIの基礎となります。

小規模なPoC(概念実証)から始める

大規模な一斉導入はリスクが高いため、小規模なPoC(概念実証)から始めるべきです。

PoCの目的は、AIが本当に有効かを限られた予算と期間で検証することにあります。

まずは特定の部署・業務に限定して試験導入し、スモールスタートでリスクを抑え、成功の確度を高めます。

効果測定の指標を設定する

AI導入の効果を客観的に評価するため、事前に効果測定の指標を設定します。

指標がなければ、導入の成否を判断できません。

指標は、設定したKPIと連動させることが重要です。

導入前後で比較し、投資対効果(ROI)を定量的に評価します。

段階的に適用範囲を拡大する

PoCで良好な結果が出たら、段階的に適用範囲を拡大します。

一気に全社展開すると、予期せぬ課題や反発が起こる可能性があるため、まずはPoCを実施した部署から導入し、成功事例を積み重ね、横展開していくことで全社導入をスムーズに進めていきます。

継続的な改善サイクルを回す

AIシステムは導入して終わりではなく、継続的な改善が必要です。

ビジネス環境の変化に対応し、効果を最大化するためPDCAサイクルを回します。

新しいデータで再学習、AIの精度を向上させ、導入後の運用データを分析・改善する体制が、AIの価値を持続的に高めます。

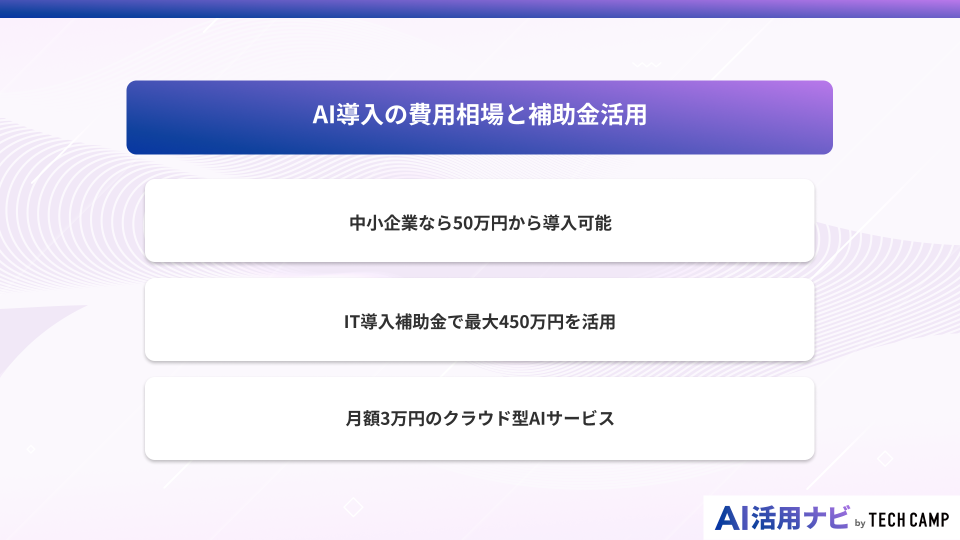

AI導入の費用相場と補助金活用

AI導入の費用は、近年多様な選択肢が登場しています。

この章では、費用相場と、負担を軽減する補助金を解説していきます。

中小企業なら50万円から導入可能

現在、中小企業でも導入可能な低コストのAIサービスが増えています。

特定の業務に特化したSaaS型AIツールなら、初期費用を抑えられます。

AI-OCRやAIチャットボットは、初期費用50万円程度から導入できるケースがあります。

まずは既製ツールの導入でスモールスタートし、リスクを抑えましょう。

IT導入補助金で最大450万円を活用

費用負担の軽減には「IT導入補助金」の活用が有効です。

これは中小企業がITツールを導入する経費の一部を国が補助する制度です。

枠によっては最大450万円の補助が受けられる場合があり、コストを抑えたAI導入が実現できます。

月額3万円のクラウド型AIサービス

月額課金制のクラウド型AIサービスは魅力的な選択肢です。

自社でインフラを用意する必要がなく、低コストですぐに導入できます。

シンプルなAIチャットボットは月額3万円程度から利用可能で、多額の初期投資リスクなく、AI技術を導入できます。

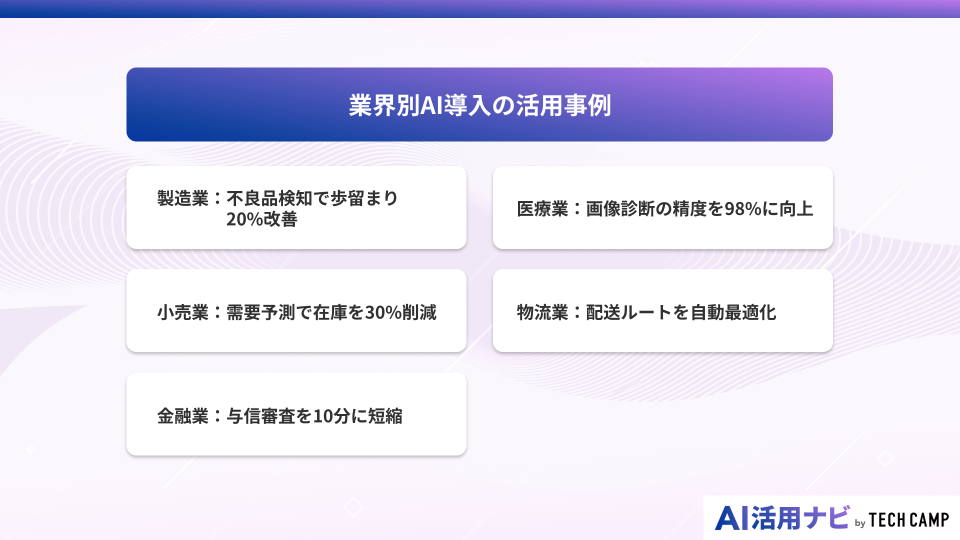

業界別AI導入の活用事例

AIは製造業から医療、物流まで、あらゆる業界で導入が進んでいます。

他業界の成功事例は、自社のAI活用のヒントになります。

この章では、様々な業界におけるAI導入の具体的な活用事例を5つ紹介します。

製造業:不良品検知で歩留まり20%改善

製造業の工場では、人による外観検査に限界がありました。

そこでAIを活用した外観検査システムが注目されています。

AIは製品画像の不良を瞬時に検知し、検査精度を飛躍的に向上させます。

あるメーカーでは、AIの導入により、歩留まりが二桁%改善し、品質向上とコスト削減に繋がっています。

小売業:需要予測で在庫を30%削減

小売業では在庫ロス(廃棄)の削減が課題です。

そこでAIによる需要予測システムが活用されています。

AIは過去の販売実績や天候などから販売数を高精度で予測します。

これにより、品切れを防ぎつつ、過剰在庫による廃棄を大幅に削減、企業の収益改善とフードロス削減に貢献しています。

金融業:与信審査を10分に短縮

金融業界、特に多くの銀行では、AIの活用が進んでいます。

銀行の与信審査にAIを導入し、膨大な顧客データを分析して返済能力をスコアリングすることで、審査プロセスを大幅に効率化しています。

この銀行のAI与信モデルにより、審査時間は大幅に短縮されました。

医療業:画像診断の精度を98%に向上

医療業界はAI活用による変革が期待される分野です。

特に画像診断の領域で、医師を支援するAIシステムの開発が進んでいます。

胸部X線写真から病変の疑いを検出するAIは、診断精度が97%から99%に達します。

AIは医師のダブルチェックとして機能し、診断精度を向上させ、病気の早期発見と医療の質向上に繋げています。

物流業:配送ルートを自動最適化

物流業界ではドライバー不足が深刻な課題です。

この課題を解決するため、AIによる配送ルート最適化システムが導入されています。

AIはその日の配送条件を考慮し、最も効率的なルートを自動計算します。

ドライバーは移動距離や時間を短縮し、配送効率の向上と問い合わせの削減を実現しています。

AI導入に必要な人材育成

AIを使いこなす「人」の育成が不可欠です。

全社員がAIの基礎を理解し、自分の業務にどう活用できるかを考えることが重要です。

この章では、AI導入に必要な人材育成の方法を3つ紹介します。

社内でAIリテラシー研修を実施する

AI導入の第一歩は、社員のAIリテラシーを高めることです。

全社員を対象としたAIリテラシー研修の実施が有効です。

研修の目的は、AIの基礎知識を共有し、不安や誤解を払拭することです。

全社員のITリテラシーが底上げされ、現場からAI活用のアイデアが生まれやすくなります。

外部のAI講座を活用する

社内での育成が難しい場合、外部のAI講座を活用するのも有効です。

大学やオンライン学習プラットフォームが、様々なレベルの講座を提供しています。

最新の技術動向や実践的なノウハウを体系的に学べます。

外部の知見を取り入れ、効率的に社内のAIスキルを向上させることができます。

実践的なハンズオン研修を導入する

手を動かしながら学ぶ「ハンズオン研修」は、AIスキル定着に非常に効果的です。

参加者は実際にデータ分析や簡単なAIモデル構築を体験し、AIがどう動くかを肌で感じ、理論と実践を結びつけます。

実践的な経験を通じて、より高度なAI活用に繋がる人材を育成できます。

AI導入時のセキュリティ対策

AI導入は新たなセキュリティリスクも生みます。

AIが扱うデータには機密情報が含まれるため、取り扱いには細心の注意が必要です。

この章では、AIを安全に活用するためのセキュリティ対策を3つ解説していきます。

機密データの取り扱いルールを策定する

AIを安全に利用するため、機密データの取り扱いルールを策定し、周知徹底します。

どのような情報をAIに入力して良いか、基準を具体的に定める必要があります。

顧客の個人情報や企業の機密情報は、原則として外部AIサービスへの入力を禁止すべきです。

ルールを文書化し、定期的な研修で浸透させることが基本となります。

アクセス権限を適切に設定する

AIシステムやデータへのアクセス権限を適切に設定・管理することが重要です。

「誰が、どのデータに、どこまでアクセスできるか」を最小限に限定します。

これにより、万が一の不正利用時も被害を限定できます。

権限の棚卸しを定期的に行う運用体制も不可欠です。

定期的なセキュリティ監査を実施する

対策が適切に運用されているかを確認するため、定期的なセキュリティ監査を実施します。

監査では、ルール遵守状況や脆弱性の有無などをチェックし、システムログの分析や従業員へのヒアリングを行います。

定期的な監査で問題点を早期発見し、継続的に対策を改善することが鍵です。

AI導入を成功させる5つのポイント

AI導入の成功には、技術面だけでなく組織的なアプローチが不可欠です。

多くの企業が陥りがちな失敗を避け、AIをビジネスの力に変えるためのポイントがあります。

この章では、AI導入を成功に導く重要な5つのポイントを解説します。

経営層のコミットメントを得る

AI導入成功の最重要要素は、経営層の強いコミットメントです。

AI導入は全社的なプロジェクトであり、経営層のリーダーシップが不可欠だからです。

経営層がビジョンを明確に示し、重要性を発信することで、従業員の協力が得やすくなります。

トップダウンでAI導入を推進する体制が、プロジェクトの原動力となります。

現場の声を反映したツールを選ぶ

導入するツールの選定には、現場の従業員の声を反映させることが極めて重要です。

現場のニーズに合わないシステムは、結局使われずに形骸化します。

計画段階から現場担当者を巻き込み、現場が「楽になる」と実感できるツールを選ぶことが、定着の鍵です。

スモールスタートで成功体験を作る

AI導入は「スモールスタート」で小さな成功体験を積み重ねることが成功の秘訣です。

大規模プロジェクトはリスクが大きく、成果が出るまでに時間がかかります。

まずは特定の部署・業務に絞ってAIを試験導入し、目に見える成果を早期に出していきましょう。

小さな成功事例の共有が、より大きな変革への推進力となります。

社内にAI推進チームを設置する

AI導入を継続的に推進するため、専門の「AI推進チーム」の設置が有効です。

チームは、経営企画、IT、事業部門など部門横断的な人材で構成します。

AI推進チームは、全社的なAI戦略の策定や導入プロジェクトの管理を担います。

AI導入の司令塔となるチームが、組織的な活用を加速させます。

外部の専門家を積極的に活用する

社内に知見や人材がいない場合、外部の専門家を積極的に活用することも成功のポイントです。

AIコンサルタントや開発会社は、豊富な実績と知識を持っており、自社だけでは気づけない課題や最適な解決策を提案してくれます。

専門家の支援で失敗のリスクを減らし、最短で成果を出すことが可能です。

AI導入でよくある失敗パターン

多くの企業がAI導入に挑戦しますが、すべてのプロジェクトが成功するわけではありません。

この章では、AI導入でよくある失敗パターンを5つ紹介します。

導入目的があいまいなまま進める

典型的な失敗は「導入すること」が目的化するケースです。

明確な目的がないまま始めると、プロジェクトは迷走し、ほぼ確実に失敗します。

現場の課題解決に繋がらない高価なシステムを導入し、「誰も使わない」事態になります。

AI導入初期から具体的な目標を設定することが不可欠です。

現場の業務フローを無視する

AIツール選定を情報システム部門だけで進めてしまうと、現場の実態と合わないシステムが導入され、結果的に誰にも使われないという事態に陥りがちです。

計画段階から現場の従業員を巻き込み、意見を聞くことが重要です。

データの質を軽視する

AIの性能はデータの「質」と「量」に依存します。

データ準備を怠ると、精度の低い、使い物にならないAIしか作れません。

地道なデータ準備がAI導入の成否を左右します。

運用体制を整備しない

導入後の運用体制を考えていないのも、よくある失敗パターンです。

運用ルールや担当者が決まっていなければ、システムはすぐに陳腐化します。

AI導入後の運用・保守体制やそのためのコストもセットで検討すべきです。

おすすめのAI導入支援ツール

既存のAI導入支援ツールやサービスを活用するのは有効な選択肢です。

世界的なIT企業が高機能なAIプラットフォームを提供しています。

これらのツールで、開発コストを抑え、最先端のAI技術を迅速に導入できます。

この章では、代表的なツールを4つ解説していきます。

ChatGPT Enterprise:月額30ドルから

ChatGPTの法人向けプランです。

入力データがAIの学習に利用されず、セキュリティが高いのが特徴です。

幅広い知的生産業務を効率化できます。

使い慣れたインターフェースで、高度な生成AIを安全に全社展開したい企業向けです。

Microsoft Copilot:Office連携が強み

Microsoftが提供するAIアシスタント機能です。

Word、Excel、PowerPointなどMicrosoft 365と深く連携しているのが強みです。

日々の業務の中で自然にAIの支援を受け、生産性を向上させます。

Microsoft 365を利用している企業なら導入シナジーが大きいです。

Google Cloud AI:豊富な機能を提供

Google Cloud上で利用できるAIサービスの総称です。

Googleの最先端AI技術を、自社アプリに組み込める形で提供しているのが特徴です。

非常に多岐にわたるAI機能がAPIとして提供されており、カスタマイズの自由度が高いのが魅力です。

IBM Watson:エンタープライズ向け

IBMが開発してきたAI技術で、特に大企業向けソリューションを提供しています。

特定の業界や業務に特化した専門知識を持つAIモデルが強みです。

企業の基幹システムとの連携や、厳格なセキュリティ要件に対応できる堅牢性を備えており、複雑な課題を解決したい大企業にとって信頼性の高い選択肢です。

AI導入に関するよくある質問

AI導入を検討すると、費用、法律、セキュリティなど様々な疑問が湧きます。

この章では、よくある質問にQ&A形式で回答します。

無料で使えるAIツールはある?

はい、無料で利用できるAIツールは数多く存在します。

代表例はChatGPT(無料版)、Google Gemini、Microsoft Copilot(Web版)です。

ただし、法人利用の際には、機密情報の入力は避けるべきです。

本格導入にはセキュリティが確保された有料プランへの切り替えが一般的です。

生成AIがウソの情報を出力することはある?

はい、生成AIは事実に基づかないウソの情報を出力すること(ハルシネーション)があります。

AIは情報の真偽を理解しているわけではないため、生成AIからの回答は必ずファクトチェックを行い、鵜呑みにしないことが重要です。

IT導入補助金2025年の申請時期はいつ?

申請スケジュールは毎年公式に発表されます。

例年、春頃から公募が開始され、年間を通じて複数回の締切が設けられています。

個人事業主でも補助金は使える?

はい、個人事業主も「小規模事業者」としてIT導入補助金の対象となり、AIツール導入に活用できます。

公式サイトで最新の公募要領を確認しましょう。

AI学習は著作権違反になる?

AIの学習データと著作権の問題は、現在も議論が続いています。

日本の著作権法では、学習目的であれば原則として許諾なく利用できると解釈されていますが、生成物が元の著作物と類似している場合は著作権侵害の可能性があり、慎重な対応が求められます。

AI導入で税金はどう変わる?

AI導入にかかる費用は、税務上、経費として計上でき、節税に繋がります。

クラウドサービス利用料は「通信費」などとして経費計上します。

高額なソフトウェアは「無形固定資産」として減価償却する場合があります。

顧問税理士や会計士に相談し、適切な会計処理を行ってください。

初心者向けのAI学習本のおすすめは?

初心者の方は、まず全体像を掴む入門書から読むことをお勧めします。

『AI白書』は網羅的に最新情報がまとまっています。

『人工知能は人間を超えるか』(松尾豊 著)も定番の入門書です。

基礎知識を身につけ、専門的な書籍に進むのが効率的です。

AI導入のまとめ

この記事では、AI導入の基礎知識からメリット・デメリット、導入ステップ、費用、成功のポイントまでを解説しました。

AIは現代企業にとって便利で必要不可欠なツールですが、導入・活用には明確な目的意識と計画的なアプローチが欠かせません。

AIの真の価値を引き出すためには、まず『AIで何ができるか』から考えるのではなく、『自社のどの業務を効率化したいか』という課題から出発し、その課題解決の手段としてAIを位置づけることが不可欠です。

本記事を参考に、自社に合ったAI活用の形を見つけ、第一歩を踏み出しましょう。