AIの活用による業務効率化は、今や企業の成長に不可欠です。

「何から始めるべきか分からない」という方のために、本記事ではAI導入の基本から具体的な活用事例、おすすめのツールまで、明日から使える実践的な情報を徹底解説します。

AI業務効率化とは?基礎知識と導入メリット

AI(人工知能)を活用した業務効率化が企業で加速しています。

AIは単純作業の自動化に留まらず、データ分析や需要予測といった高度な判断も代行します。

本章では、AIによる業務効率化の基本、AI技術の違いやAIを活用しやすい業務、導入メリットを解説します。

機械学習と生成AIの違いを理解する

AI業務効率化には「機械学習」と「生成AI」の理解が不可欠です。

機械学習AIはデータからパターンを学習し「予測・分類」を、生成AIはコンテンツを「創造(生成)」します。

不正利用検知やブログ記事の自動生成が良い例です。

このAI技術の特性を理解した活用が業務効率化のコツです。

AIが得意な5つの業務パターン

AIは以下のような5つの業務パターンで業務効率化の能力を発揮します。

(1)データ入力などの単純な繰り返し作業

(2)ルールに基づく問い合わせ対応

(3)画像や音声のパターン認識

(4)データ分析と需要予測

(5)文章やデザイン案の生成

これらはAIを活用することで人間より速く、正確に遂行できるため、業務効率化の効果を実感しやすい領域の例と言えるでしょう。

導入による3つの具体的メリット

AIによる業務効率化は、企業に3つの主要メリットをもたらします。

第一に、生産性の向上。

定型業務にAIを活用することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるのです。

第二に、人為的ミスの削減。

AIは設定されたルールにしたがって24時間365日、正確に業務を遂行します。

第三に、AIによるデータに基づいた迅速な意思決定が可能となります。

RPAとAIを組み合わせる相乗効果

業務効率化を目指す上で、「RPA」とAIは、組み合わせることで大きな相乗効果を生みます。

RPAはPC上の定型作業を自動化する「手足」であり、そこにAI-OCRのような「目」と「頭脳」を持つAIを組み合わせることで、請求書の事務処理など、より高度な業務効率化のための活用が可能となります。

AI業務効率化を実現する8つの活用方法

AI導入で、どのような業務効率化が可能なのでしょうか。

AIの活用法は多岐にわたりますが、効果を発揮しやすい8つの代表例(活用事例)を知ることが重要です。

そうすることで、自社での業務効率化の導入イメージが具体的になります。

この章では、AIを活用して実現する具体的な業務効率化の事例を解説します。

文書作成を30分から5分に短縮する

議事録などの文書生成は、生成AIの活用で劇的に業務効率化できます。

AIが会議音声をテキスト化・要約し、骨子を瞬時に生成します。

人はAIの出力を確認・修正するだけで作業が済みます。

そのため、業務効率化に直結する良い活用事例です。

データ分析の精度を95%まで向上させる

ビジネスの意思決定はデータ分析の精度に左右されます。

AI、特に機械学習を活用した業務効率化で、分析精度を大幅に高めることが可能です。

AIは膨大なデータから、人間では気づけない微細なパターンを客観的な根拠に基づいて見つけ出します。

そして、高精度な予測を生成します。

これは在庫管理の業務効率化などに繋がる事例です。

問い合わせ対応を24時間自動化する

顧客や社内からの問い合わせ対応は、AIチャットボットツールの導入で24時間365日自動化できます。

これにより、大幅な業務効率化と顧客満足度向上を実現します。

近年のAIチャットボットは生成AI技術を搭載し、人間と対話するように自然な応答文を生成可能です。

このAI活用により、オペレーターはより専門的な対応作業に集中できます。

マーケティング資料を1時間で作成する

市場調査レポートや企画書といったマーケティング資料の作成は、生成AIの活用で大幅に業務効率化できます。

「20代女性向け新商品のマーケティング戦略」とAIに指示すると、ターゲット層のトレンドなどをまとめたレポートが自動で生成されます。

マーケターはAI ツールのおかげで情報収集作業から解放されます。

戦略的思考に時間を投下できる活用事例です。

スケジュール調整を自動で最適化する

複数人が参加する会議の日程調整は、AIスケジュール調整ツールの導入で完全に自動化し、業務効率化が可能です。

AIは参加者全員のカレンダー情報から空き時間の候補を複数生成し、リストアップします。

利用者はAIが提案した候補から選ぶだけで招待・登録が自動で完了し、面倒な作業から解放されます。

プログラミング工数を50%削減する

ソフトウェア開発の現場では、AIによるコード生成ツールが開発工数を大幅に削減し、業務効率化に貢献します。

AIはプログラマーの意図を汲み取り、仕様に沿ったコードを自動で生成・修正します。

「ユーザー情報をDBに登録する機能」と自然言語でAIに指示するだけで、具体的なコードを生成してくれる便利な活用事例です。

採用面接の評価を標準化する

採用面接は、面接官の主観で評価がばらつきやすい課題があります。

AIを活用することで、評価を客観的なデータに基づいて標準化し、より公平で効率的な業務効率化を実現できます。

AIは録画された面接動画や音声を分析し、候補者の発言内容などを客観的に評価したレポートを生成します。

これは採用作業全体の業務効率化に繋がる良い事例です。

在庫管理の予測精度を向上させる

製造業や小売業において、在庫管理は企業の収益に直結します。

AIを導入することで、需要予測の精度を飛躍的に向上させ、在庫の業務効率化を実現できます。

AIは、過去の販売実績に加え、天候やSNSのトレンドといった外部要因まで取り込んで分析し、高精度な予測モデルを生成します。

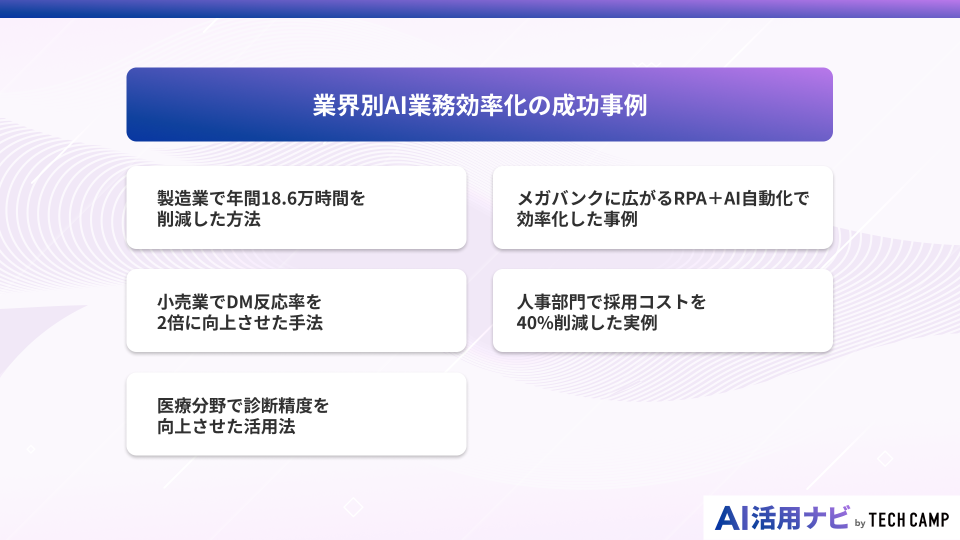

業界別AI業務効率化の成功事例

AIによる業務効率化は、製造業から金融、小売業まで幅広い業界で具体的な成果を上げています。

他企業がどのようにAIを活用し、業務効率化の課題を解決したか、その活用事例を知ることが重要です。

活用事例は、自社でのAI 導入を検討する上で有益なヒントになります。

この章では、様々な業界におけるAI 業務効率化の成功事例を簡潔に解説します。

製造業で年間18.6万時間を削減した方法

製造業におけるAI 業務効率化の代表的な活用事例が、製品の外観検査プロセスの自動化です。

ある大手企業の事例では、熟練検査員の目視で行っていた品質チェック作業に、AI画像認識技術を導入しました。

このAIは、良品と不良品の画像を大量に学習し、人間では見逃すような微細な傷や不備を瞬時に、かつ正確に検出します。

このAI ツールの導入は、大幅な業務効率化に成功した事例です。

メガバンクに広がるRPA+AI自動化でを効率化した事例

金融業界では、RPAとAIを組み合わせた業務効率化が急速に進んでいます。

あるメガバンクの活用事例では、顧客から提出された申込書をAI-OCRで読み取ってデータ化しました。

その後の審査プロセスをRPAが自動で処理する仕組みを構築しました。

このAIとRPAの連携は、手続き作業を大幅に短縮し、行員の作業負担を劇的に軽減する業務効率化の好事例です。

小売業でDM反応率を2倍に向上させた手法

小売業界では、マーケティング分野でもAIによる業務効率化が成果を上げています。

ある大手百貨店の事例では、AIで顧客一人ひとりの購買履歴や閲覧履歴を詳細に分析しました。

そして、最適なダイレクトメール(DM)の文面を生成して送付することで、反応率を従来の2倍以上に向上させました。

このAIを活用したマーケティングの業務効率化は、売上向上に繋がった良い活用事例です。

人事部門で採用コストを40%削減した実例

人事部門、特に採用活動は、AI活用によって大幅な業務効率化とコスト削減が可能です。

あるIT企業の事例では、応募者の書類選考プロセスにAIを導入し、採用コストを40%削減することに成功しました。

このAIは、過去の採用データと活躍社員のデータを学習し、自社にマッチする可能性の高い人材の評価レポートを生成します。

人事担当者はこのAIの支援により選考作業の業務効率化を実現しました。

医療分野で診断精度を向上させた活用法

医療はAIの活用が最も期待される業界のひとつです。

特に画像診断の分野では、AIが人間の医師をサポートし、診断精度の向上という形で業務効率化に貢献しています。

ある研究事例では、AIにCTスキャン画像を学習させ、がんなどの病変を検出するシステムを開発しました。

AIによる「セカンドオピニオン」は、診断の見落としリスクを低減するため、医師の業務効率化にも繋がる活用事例です。

生成AI活用による業務効率化の実践テクニック

近年注目される「生成AI」の活用は、私たちの働き方を根本から変える力を持っています。

ChatGPTのような文章生成AIや画像生成AIを使いこなすことで、業務効率化は新たなステージに進みます。

この章では、具体的なAI ツール名を挙げながら、AIによるコンテンツ生成を通じた業務効率化の実践的なテクニックを活用例として紹介します。

ChatGPTで議事録を3分で要約する

会議後の議事録作成は、ChatGPTのようなAIを活用すればわずか3分程度で質の高い要約を生成でき、業務効率化に繋がります。

「以下の会議録を、決定事項、TODOリスト、主要な論点で要約して」といった指示をAIに与えるだけです。

重要な情報を自動で抽出し、整理された要約文が生成されます。

画像生成AIで広告素材を量産する

広告バナーやSNS投稿用の画像は、画像生成AIツールで短時間かつ低コストで大量生産でき、業務効率化に大きく貢献します。

「未来都市を背景にしたビジネスパーソン」といった指示文(プロンプト)をAIに入力するだけで、イメージに合った画像が複数生成されます。

コード生成で開発時間を半減させる

ソフトウェア開発において、コード生成AIは開発者の生産性を劇的に向上させるツールです。

開発時間を最大で半減させることも可能です。

この業務効率化はAIが開発者の意図を予測し、コードの候補をリアルタイムで生成することを実現します。

翻訳精度を人間レベルまで高める

グローバルビジネスにおいて、AI翻訳ツール(例:DeepL)は、その精度を人間レベルまで向上させています。

これはAIが文章全体の文脈やニュアンスを理解して翻訳文を生成する技術によるものです。

海外との日常的なビジネスコミュニケーションにおける業務効率化ツールとして有効活用できます。

AI業務効率化ツール10選と選定ポイント

AIによる業務効率化を実現するには、自社の課題に合った適切なAI ツールを活用することが不可欠です。

この章では、「テキスト生成」「画像・動画生成」「データ分析」の3つのカテゴリーに分けます。

そして、おすすめの代表的なAI ツールを10個厳選して紹介し、AI ツール選定のポイントも解説します。

テキスト生成に特化した4つのツール

文章作成の業務効率化には、テキスト生成AIツールの活用が有効です。

まず万能なAI「ChatGPT」。

次にビジネス文書の生成に便利な「Catchy」。

さらに長文の生成に強いAI「Jasper」。

そして高精度な翻訳で業務効率化を支援する「DeepL」です。

これらのAI ツールの無料プランなどを活用し、自社に合うか比較検討することが重要です。

画像・動画生成で選ぶべき3つのAI

ビジュアルコンテンツ作成の業務効率化には、画像・動画生成AIが力を発揮します。

芸術的な画像を生成するAI「Midjourney」が代表例です。

より手軽なAIとしては「Stable Diffusion」やMicrosoftの「Image Creator from Designer」があります。

動画生成分野ではAI ツール「Runway」や「Pika」が登場し、業務効率化での活用が始まっています。

データ分析を自動化する3つのツール

データに基づく意思決定の業務効率化には、データ分析を自動化するAI ツールの活用が有効です。

Microsoftの「Power BI」のAI機能は、自然言語でグラフを自動生成します。

より高度な予測分析にはAIプラットフォーム「DataRobot」があります。

また、顧客データに特化した「Salesforce Einstein」というAIは、営業活動の業務効率化に貢献します。

導入コストとROIを比較する方法

AI ツール 導入では、コストとROI(投資対効果)の比較検討が業務効率化のコツです。

AI ツールの利用料や研修費などの総コストに対し、削減時間などで効果を数値化します。

「ROI = (利益 ÷ コスト) × 100」で業務効率化の投資対効果を算出する方法です。

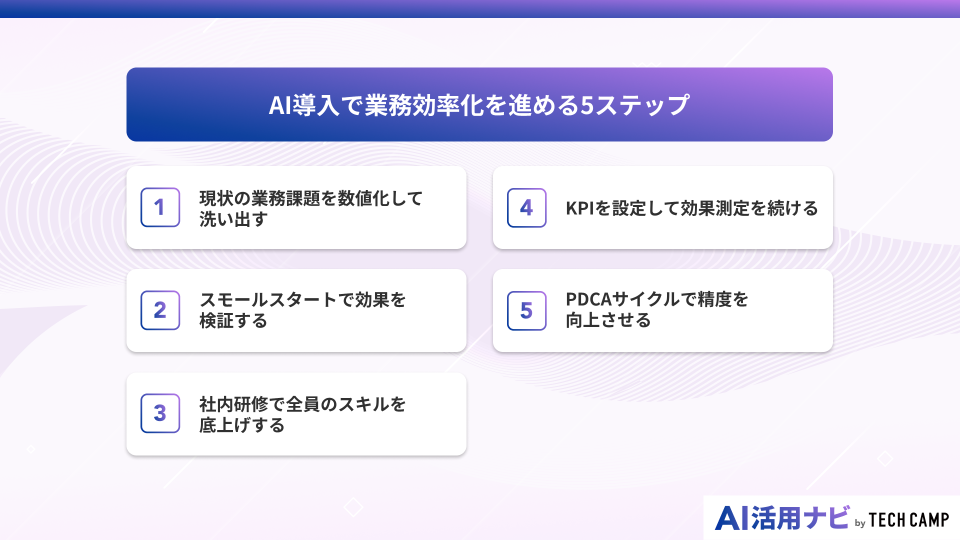

AI導入で業務効率化を進める5ステップ

AIを導入して業務効率化を成功させるためには、計画的かつ段階的に進めることが極めて重要です。

この章では、その具体的なAIによる業務効率化への5つのステップ、成功への方法をひとつずつ詳しく解説していきます。

現状の業務課題を数値化して洗い出す

AI 業務効率化の第一歩は、自社の業務課題を具体的かつ客観的に洗い出すことです。

重要なのは「どの業務作業に、誰が、月に何時間費しているのか」など、可能な限り課題を数値化する方法です。

このプロセスを通じて、AIを導入すべき業務の優先順位が明確になります。

スモールスタートで効果を検証する

課題が明確になったら、次は「スモールスタート」で業務効率化を始めるのが賢明な方法です。

特定の部署や業務に限定して小規模にAIを導入します。

そうすることで、低リスクかつ低コストでAI ツールの業務効率化効果を実際に検証できます。

社内研修で全員のスキルを底上げする

AI ツールを導入しても、使う従業員にスキルがなければ業務効率化は実現しません。

本格的なAI 導入フェーズでは、社内研修が不可欠です。

研修では、AIによる業務効率化がなぜ必要なのかを伝え、当事者意識を高めることが目的です。

外部の専門家を招いたセミナーを活用することも有効な手段です。

KPIを設定して効果測定を続ける

AI 業務効率化の効果を最大化するには、導入後の効果を継続的に測定し、改善を続ける必要があります。

そのためにはKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

「請求書処理の作業時間を月60時間から10時間に削減する」といったAIによる業務効率化の具体的なKPIを設定し、定期的にモニタリングする方法です。

PDCAサイクルで精度を向上させる

AI、特に機械学習モデルは、新しいデータを学習させることで精度を継続的に向上させられます。

AI 導入の業務効率化効果を最大化し続けるには、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)のPDCAサイクルを回すことです。

AIモデル自体を育てていく視点が重要です。

AI業務効率化の注意点と対策方法

AIは業務効率化の強力なツールですが、その導入と活用にはいくつかの注意点が存在します。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じなければ、情報漏洩や著作権侵害といった重大な問題に発展しかねません。

この章では、AIを安全かつ効果的に活用し、業務効率化を進めるために不可欠な4つの主要な注意点と、その具体的な対策方法を解説します。

機密データを守るセキュリティ設定を行う

AI、特にクラウドベースのサービスで業務効率化を図る際は、機密情報の漏洩リスクに注意が必要です。

入力した情報がAIモデルの学習データとして活用される場合があるためです。

対策として、入力データを学習に活用しない「オプトアウト」設定が可能か確認しましょう。

また、どのような情報をAIに入力してはならないか、社内ガイドラインを策定し、安全なAIによる業務効率化を徹底することが不可欠です。

生成内容を必ずファクトチェックする

生成AIは、常に正確であるとは限らず、事実に基づかない誤った情報(ハルシネーション)を生成することがあります。

このAIによる誤情報をファクトチェックせずに活用すると、企業の信用を大きく損なう可能性があります。

AIの生成内容はあくまで「下書き」とし、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る必要があります。

著作権リスクを回避するルールを作る

生成AIが作成したコンテンツは、意図せず他者の著作物を複製・類似してしまうリスクがあります。

業務効率化のために生成したコンテンツが原因で、著作権侵害として訴えられる可能性もゼロではありません。

対策として、AIが生成したコンテンツは、そのまま活用しないことです。

必ず人間の手で編集や修正を加える、あるいはアイデアのヒントとしてのみ活用するといった社内ルールを定めます。

過度な依存を防ぐ運用体制を整える

AIによる業務効率化が進む一方で、従業員のAIへの過度な依存によるスキル低下が懸念されます。

対策として、AIをあくまで「業務効率化を補助するツール」と位置づけます。

最終的な判断や責任は人が持つという運用体制を整えることが重要です。

AIと人間の適切な役割分担を常に意識した活用が、長期的な業務効率化には不可欠です。

AI業務効率化の失敗パターン

多くの企業がAI 導入による業務効率化に期待する一方で、思うような成果を出せずに失敗する事例も少なくありません。

この章では、AI 導入プロジェクトが頓挫する典型的な失敗事例と、それらを未然に防ぐための対策方法を解説します。

導入に失敗した企業の共通点を知る

AI 業務効率化に失敗する企業には共通点があります。

最も多い事例が、「AIを導入すること自体が目的化する」ケースです。

明確な業務効率化の目標がないままAI ツールを導入しても、現場で活用されず宝の持ち腐れになります。

また、経営層だけで導入を決め、現場の人の意見を聞かないために強い抵抗にあうパターンも典型的な失敗事例です。

費用対効果が出ない原因を事前に潰す

AI 業務効率化で費用対効果が出ない主な原因は、解決すべき課題の選定ミスにあります。

社内でごく一部の人しか行わないニッチな作業や、発生頻度が低い作業をAIで自動化しても、削減できるコストはわずかです。

どの業務効率化にAIを活用するのが最も効果的か、事前の数値化と試算が不可欠です。

現場の抵抗を減らす段階的導入法

新しいAI ツールの導入は、現場の従業員から抵抗にあうことが少なくありません。

この抵抗を減らすには、スモールスタートと成功体験の共有による段階的な導入法がAIによる業務効率化への近道です。

まず、AI 導入に協力的な部署で試験的に活用し、具体的な業務効率化の成功事例を作ります。

その成功事例を社内で共有することで、AIへの心理的なハードルが下がります。

中小企業向けAI業務効率化の始め方

近年のAI ツールは低コスト化が進み、中小企業こそAI 業務効率化の恩恵を受けられます。

限られたリソースで最大限の生産性を上げるために、AIは強力な味方となります。

この章では、中小企業が無理なくAIを活用した業務効率化を始めるための、具体的な方法と活用できる制度について解説します。

月額1万円以下で始められるAIツール

現在では月額1万円以下、あるいは無料で始められる高性能なAI ツールが数多くあります。

これにより、中小企業でも大きなリスクを冒さずにAI 業務効率化の第一歩を踏み出せます。

例えば、ChatGPTのような生成AIツールには無料プランがあり、日常業務の業務効率化にすぐに活用できます。

まずはこうした低コストなAIのSaaS型ツールをひとつ試すのが、最も現実的なアプローチです。

IT専門家なしでも運用できる方法

現在のAI ツールの多くは、専門的な知識がなくても直感的に操作できるように設計されています。

AIによる業務効率化を成功させるポイントは、自社の課題解決に必要な機能を持つ、シンプルで使いやすいAI ツールに絞ることです。

また、提供元が用意しているヘルプページなどを積極的に活用すれば、専門家不在でもAIによる業務効率化を進めることは十分に可能です。

補助金を活用して導入コストを削減する

AI ツールを導入した業務効率化にあたり、国や地方自治体が提供する補助金を活用すれば、導入コストを大幅に削減できます。

特に中小企業のIT化や生産性向上を支援する「IT導入補助金」などが代表例です。

こうした公的支援をうまく活用することで、資金的な体力に限りがある中小企業でも、積極的にAIによる業務効率化を推進できます。

AI業務効率化の効果測定方法

AIを導入した業務効率化の効果がどれほどのものだったのかを客観的に評価し、次の改善に繋げることが不可欠です。

この章では、AI 業務効率化の効果を正しく評価するための3つの主要な指標、生産性の数値化方法、そして改善を継続するための仕組みづくりについて解説します。

ROIを正確に計算する3つの指標

AI 業務効率化の効果測定で最も重要な指標がROI(投資対効果)です。

ROIを正確に計算するには、(1)時間的コストの削減、(2)金銭的コストの削減、(3)付加価値の創出という3つの指標でAIの効果を捉えることが重要です。

これら3つの利益の合計からAIの導入・運用コストを差し引いて、最終的な業務効率化のROIを算出します。

導入前後の生産性を数値化する

AI 業務効率化の効果を客観的に示すには、導入前(Before)と導入後(After)の生産性を具体的な数値で比較することが有効です。

例えば、データ入力作業なら「従業員1人あたり、1時間で処理できるデータ件数」といった指標を設定します。

AI 導入前に現状値を計測し、導入後に再度計測して数値がどれだけ向上したかを比較します。

継続的な改善サイクルを回す仕組み

AIによる業務効率化は、一度ツールを導入すれば終わりではありません。

その効果を持続・向上させるためには、継続的に改善サイクルを回していく仕組みの構築が不可欠です。

定期的にROIや生産性の指標をモニタリングし、その結果を現場にフィードバックする場を設けます。

このAIを活用したPDCAサイクルが、業務効率化をさらに高いレベルへと導きます。

AIで業務効率化したい人からのよくある質問

AIを活用した業務効率化への関心が高まるにつれ、具体的な導入方法や活用範囲について、多くの人が疑問を抱くようになっています。

この章では、そうしたAI 業務効率化に関する「よくある質問」の例を取り上げ、それぞれに対して簡潔かつ分かりやすく回答していきます。

AIの業務効率化におすすめの本やセミナーはありますか?

はい、あります。

AI 業務効率化を学ぶには、まずおすすめの図解で分かりやすく解説した入門書(本)から始めるのがおすすめです。

書店で「AI 活用」「ChatGPT 仕事術」といったキーワードで本を探すと見つかります。

セミナーに関しては、オンラインで手軽に参加できるウェビナー形式のものが数多く開催されています。

無料のセミナーも多いため、まずは情報収集のためにいくつかのセミナーを試すのがおすすめです。

専門的なセミナーでは、より深い知識の学習も可能です。

本やセミナーの活用がスキル習得の近道です。

個人でもAIを使って業務効率化はできますか?

はい、もちろんです。

AIによる業務効率化は、今や個人事業主やフリーランス、会社員一人ひとりのレベルでも十分に可能です。

特にChatGPTのような生成AIを活用すれば、日々のメール作成、ブログの構成案生成、情報収集といった作業時間を大幅に短縮できます。

多くのAI ツールは無料または安価な月額料金で利用できるため、個人でも気軽に業務効率化を始められます。

無料のAIでも業務効率化はできますか?

はい、無料のAI ツールだけでも業務効率化は十分に可能です。

多くのAIサービスは基本的な機能を提供する無料プランを用意しています。

「ChatGPT」や「Google Gemini」などは無料版でも非常に高性能な文章生成ができます。

まずは無料のAI ツールを活用して「AIによる業務効率化」を試し、その効果を実感した上で、有料プランへの移行を検討するのが最も合理的です。

営業もAIで業務効率化できますか?

はい、営業活動はAIによって大幅に業務効率化できる分野の一例です。

日報作成、スケジュール調整、提案資料の生成といった多くの付随作業をAIが自動化・支援します。

そうすることで、営業担当者が最も重要である「顧客と向き合う時間」を創出します。

AIは営業活動のあらゆるフェーズで活用できる、頼れるアシスタントです。

多くの企業で営業支援ツールの導入が進んでいます。

AI業務効率化のまとめ

本記事では、AIを活用して業務効率化するための基礎知識から具体的な活用方法、成功事例、実践テクニックまで幅広く解説しました。

AIはもはや一部の専門家だけのものではありません。

あらゆるビジネスパーソンが生産性を向上させるための身近で強力な業務効率化ツールです。

重要なのは、AIの特性を正しく理解し、自社の業務効率化の課題解決に適した形でAIを活用することです。

まずは無料のAI ツールによる文章生成などを活用することからでも構いません。

日々の小さな業務効率化にAIを取り入れ、その効果を実感することから始めてみてはいかがでしょうか。